Masada è una fortezza ricavata da una montagna rocciosa posta sul versante occidentale del Mar Morto. Giuseppe Flavio scrive che fu costruita dal sommo sacerdote Gionata verso l'80 a.C. (Guerre giudaiche VIII, 285). Erode il Grande la utilizzò per nascondersi dopo una sconfitta nel 40 a.C. (Antichità giudaiche XIV, 280-303). Qualche anno dopo, modificò la struttura e vi costruì una nuova fortezza (Guerre giudaiche VII, 280-300). È sempre Giuseppe Flavio a raccontare che all'inizio della Prima Rivolta Giudaica, nel 66 d.C., il luogo era una guarnigione romana. Ma gli zeloti se ne impossessarono: furono sconfitti definitivamente dall'esercito imperiale il 2 maggio del 73 (Guerre giudaiche II, 408). Tutti gli storici sono concordi nel ridimensionare la testimonianza di Giuseppe Flavio, il quale scrisse che 900 ebrei si suicidarono piuttosto che cadere prigionieri dei romani.[1] Le ricerche archeologiche, tuttavia, hanno mostrato la presenza solo di una trentina di scheletri, molti dei quali sepolti in una fossa comune con ossa di maiale. Questo particolare e altri dettagli paleoantropologici hanno portato gli specialisti ad affermare che il luogo diventato simbolo del nazionalismo israeliano non contenesse la sepoltura di ebrei.[2]

Masada viene tirata in ballo da Mechthild Flury-Lemberg in un articolo uscito in tedesco nel 2000[3] e in traduzione inglese l'anno dopo. Ipotizza che alcuni tessuti e relative cuciture mostrino somiglianze con il lino sindonico. A partire da questo articolo, tutti i sindonologi hanno citato la Flury-Lemberg senza, probabilmente, aver verificato la fonte delle sue citazioni: il volume Masada IV[4].

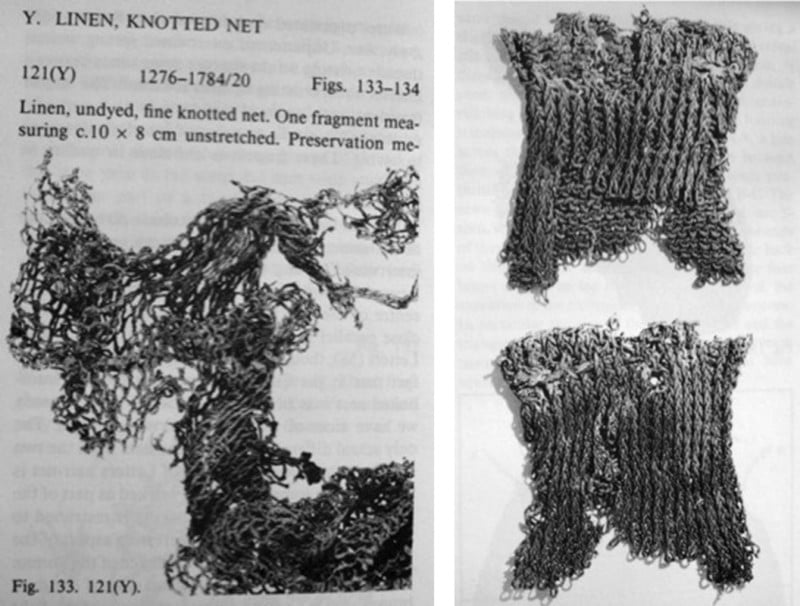

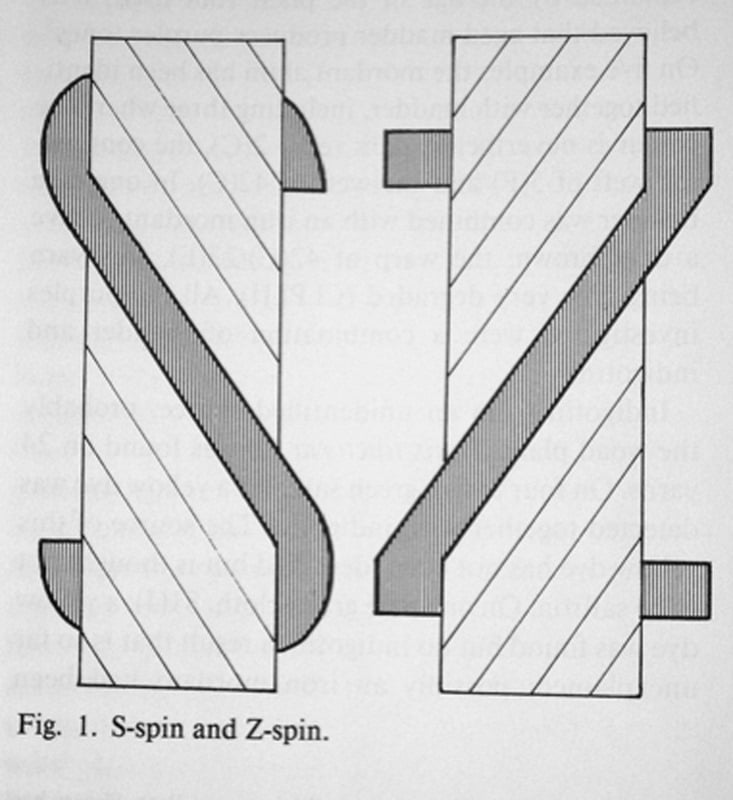

Partiamo dal lino catalogato nel libro, perché di lino è fatta la Sindone. Alle pagine 220-223 vengono presentati due frammenti. La numerazione dei reperti è 121(Y) e 109(Z). Questa la descrizione tecnica: 121(Y) linen, undyed, fine knotted net. Thread S-spin; 109(Z) linen, undyed, fragment of a sock in knotless netting. Thread S-spin. In breve, i due lini di Masada, rispettivamente, una retina per capelli e un calzino, entrambi con filatura a ‘S' non hanno nulla da spartire con il lenzuolo funebre con filatura a ‘Z'.

La Flury-Lemberg non ha citato, quindi, il lino di Masada perché non c'è alcun parallelismo con la reliquia torinese. Diamo un'occhiata, allora, a cosa ha scritto nel suo articolo in tedesco (p. 22): «Intanto è provata l'esistenza della trama 3:1 dai tessuti di Krokodilo così come la tecnica speciale di cucitura dell'orlo al tempo della nascita di Cristo dai tessuti di Masada. Il ritrovamento sepolcrale di Masada in Israele ha portato una notevole quantità di frammenti tessili che... sono stati studiati».[5]

Poi, cita una nota che vedremo in seguito. Ma già questo paragrafo presenta dei dati parziali e scorretti. La tessitura 3:1 a spina di pesce è stata rinvenuta in sete cinesi e in lane a Palmira databili al 2500 a.C. E, soprattutto, a Masada non ci sono tessuti sepolcrali. Zero. Nemmeno uno. Tutti i tessuti analizzati e catalogati lo sono come vestiti, mantelli, scialli, tuniche, calzini o reti per capelli. Nessuno di questi è stato rinvenuto nella fossa comune con gli scheletri, che con molta probabilità erano romani insediati nella locale guarnigione successiva alla Prima Rivolta e non giudei.

Alla fine di quel paragrafo che ho tradotto sopra viene citata la nota 3. A p. 32 si legge: Masada IV, pp. 210-211, figg. 111-113, p. 169, fig. 16. Ho controllato il volume per verificare quali siano queste somiglianze con la Sindone. Immaginate un po'? Nessuna. Non capisco proprio perché la Flury-Lemberg abbia citato quelle pagine. La figura 111 di p. 210 riporta questa descrizione: Wool, red, balanced 2:2 broken diamond twill. Some edges seem deliberately torn. Dyed with madder. Cosa c'entra con la Sindone che è un 3:1 herringbone twill? Niente. E anche l'illustrazione 113 di pag. 211 non ha nulla a che fare con il lino. La sua descrizione è nella pagina precedente: wool, 1:1 diamond twill. E queste sarebbero le somiglianze? A me è sembrata una citazione un po' maligna: riferita ad un libro stampato in Israele, fuori commercio e difficilmente reperibile. Ma il bello deve ancora venire.

A p. 34 la Flury-Lemberg presenta la foto di un dettaglio di cucitura della Sindone e dice che un'analoga cucitura, di cui mostra uno schema disegnato, è stata trovata a Masada. I sindonologi ne approfittano per sostenere che la cucitura sulla Sindone è una prova della sua antichità. Ma a Masada sono stati riscontrati molti e diversi tipi di cucitura, che non sono esclusivi né del luogo né dell'epoca, e non c'è niente di strano se uno di questi è anche stato usato nel Medioevo per la Sindone. Non ci si aspetta che siano stati inventati tanti nuovi metodi di cucitura nei secoli intercorsi fra l'antichità e il basso Medioevo.

Un secondo argomento interessante riguarda i sepolcri ebraici dell'epoca di Gesù. In questi anni, mi sono sempre chiesto se non ci fossero sindoni funebri giudaiche scoperte in scavi archeologici controllati, che potessero essere paragonate al lino torinese. Il fatto che nei libri dei sindonologi non venissero mai citate, mi aveva molto insospettito. E, se si eccettuano alcune frasi molto sommarie sulla sindone di Akeldama, il silenzio è stato pressoché totale. Tuttavia, i ritrovamenti sono stati numerosi. E anche sul telo di Akeldama non venivano forniti dettagli.[6] Come mai? La risposta è presto data.

Lo studio tecnico più completo della sindone funebre di Akeldama è quello di Orit Shamir.[7] curatrice dei tessuti antichi presso l'Israel Antiquities Authority a Gerusalemme. La scoperta fu merito di Shimon Gibson e James Tabor.[8] Questo telo, anche se molto frammentario, rappresenta l'unica sindone funebre del Secondo Tempio mai scoperta a Gerusalemme. Il tessuto è stato datato nel laboratorio di Tucson, in Arizona, lo stesso che sottopose la Sindone al C14 nel 1988. Il risultato fu 50 a.C.-70 d.C. Si tratta, quindi, di un reale telo sepolcrale gerosolimitano contemporaneo a Gesù. Vista l'unicità della scoperta, il suo valore come parallelo per il lino sindonico è fondamentale.

Partiamo dal come il cadavere fu sepolto.

In base alla posizione delle ossa e dei frammenti di tessuto, la ricostruzione della sepoltura mostra una tecnica diversa rispetto a quanto si vede sulla Sindone. Le braccia erano allungate lungo il tronco, il cadavere avvolto strettamente e collo, polsi e caviglie fermate con ulteriori bendaggi. Il tessuto era di lana (la Sindone è di lino), la trama composta da una semplice struttura 1:1 (la Sindone è a spina di pesce 3:1), la filatura è a ‘S' (la Sindone è a ‘Z'). Si può, quindi, facilmente intuire il perché l'unica vera sindone funebre giudaica del tempo di Gesù scoperta a Gerusalemme non sia mai stata citata dai sindonologi: i due teli non hanno nulla, ma proprio nulla in comune.

© Fadi Amirah e Shimon Gibson; pubblicata per gentile concessione dell'autore

Quindi fanno una suddivisione in diverse tipologie, che derivano tutte da queste due macrocategorie:

«I) capi con filatura a S

II) capi con filatura a Z

Prove di diversa natura indicano che i tessuti del gruppo i), con filatura ad S, sono prodotti localmente. [...] Ed è degno di nota il fatto che tutti i manufatti tessili di lino sono ugualmente filati ad S. I capi con tessitura a Z, caratteristici del gruppo ii), costituiscono solo una piccola parte dei tessuti del periodo romano rinvenuti in Israele e nei territori circostanti. I tessuti sono sopravvissuti molto più raramente nelle regioni mediterranee settentrionali, in Grecia e nella stessa Italia, ma, a giudicare dai reperti ritrovati, in tali aree la norma era la filatura a Z».[14]

Questa la certezza scientifica. Nonostante – ne sono sicuro – continueremo a leggere sui libri dei sindonologi, che la torcitura a ‘Z' era tipica dell'area palestinese, la realtà archeologica dice che S-spun textiles were locally (Israel) made, mentre in Greece and Italy Z-spinning was the norm.

Una breve trattazione merita anche la questione delle cosiddette monetine. Si tratterebbe di un gioco di chiaroscuri dell'immagine fotografica della Sindone che, secondo alcuni, lascerebbe intravedere lettere e figure di pochi millimetri di una moneta coniata quando Ponzio Pilato era procuratore della Giudea. Si tratta di un'argomentazione ai limiti del ridicolo che perfino alcuni sindonologi respingono.

La citazione di riferimento sull'uso di monete per chiudere gli occhi dei defunti, ripresa acriticamente da tutti i sindonologi, è un articolo uscito oltre cento anni fa.[15] In esso, tuttavia, si parlava dell'usanza moderna di chiudere gli occhi dei defunti tra gli ebrei russi, citando come fonte il manoscritto medievale Zohar. In nessun punto si faceva riferimento all'uso di monete. I sindonologi di tutto il mondo, tuttavia, continuarono a citare l'usanza inesistente di mettere monetine sulle palpebre dei defunti all'epoca di Gesù. Dovettero intervenire i due maggiori archeologi ebrei che avevano diretto decine di scavi in tombe del Secondo Tempio, nonché autori di articoli e libri specialistici sull'argomento. Mi riferisco a Levy Rahmani, direttore dell'Autorità Israeliana per le Antichità. Rahmani scrisse che su un totale di circa 3000 tombe studiate e risalenti all'epoca di Gesù le monete erano poche decine. Ma, soprattutto, ribadì con estrema chiarezza come non ci fosse alcuna pratica di chiudere gli occhi con monete o altri oggetti[16]. Poi, la smentita arrivò anche da Rachel Hachlili e Ann Killebrew: a Gerico era stata trovata una sola moneta in corrispondenza della cavità orale di un teschio. Questo poteva testimoniare come l'influsso dell'ellenismo – ben noto nell'uso della lingua e nell'edilizia pubblica – potesse avere paganizzato il giudaismo anche in alcuni riti di sepoltura. La moneta in bocca, infatti, rappresentava l'obolo per Caronte.[17] Ma le precisazioni formali di chi aveva scavato personalmente decine di tombe contemporanee a Gesù non sarebbero bastate. Ancora oggi i sindonologi continuano a citare una prassi ebraica inesistente.

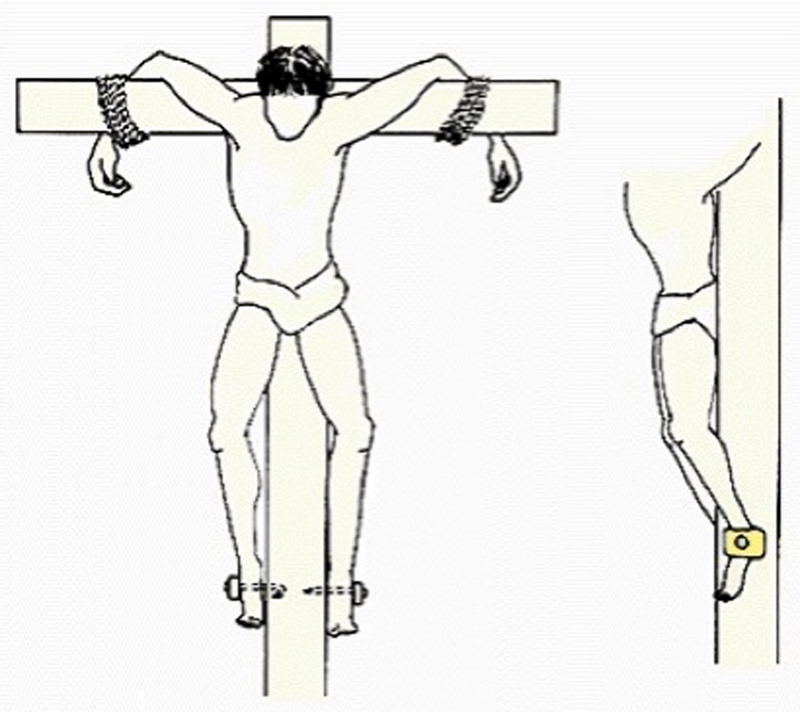

La manipolazioni dei dati archeologici arriva a livelli impensabili quando si affronta l'unica prova della crocifissione mai emersa da uno scavo in Terra Santa. Mi riferisco all'uomo di Giv'at HaMivtar, i cui resti con un chiodo ancora affisso al calcagno furono trovati nel 1969 nella periferia di Gerusalemme. Nonostante gli studi paleoantropologici sull'argomento abbiano chiarito con estrema certezza che la posizione sulla croce di quell'uomo era inconciliabile con quella della figura sindonica, nei suoi libri Baima Bollone ha continuato a sostenere il contrario. Ma non solo: a sostegno del suo dato incorretto, ha citato uno studio di Joe Zias in cui si diceva proprio l'opposto. Ecco le parole esatte di Baima Bollone:

«Si tratta di un maschio adulto dell'età di circa venticinque anni. Il radio destro mostra una piccola scalfitura prodotta dall'azione di un chiodo sull'avambraccio. La tibia e il perone sinistri risultano fratturati. I due calcagni sono trapassati da un unico chiodo di ferro della lunghezza di 17-18 cm».[18]

Il professore torinese cita la fonte delle sue informazioni. Non l'avesse mai fatto: si tratta di un articolo di Joe Zias e James Charlesworth, Crocifissione: archeologia, Gesù e i manoscritti del Mar Morto.[19] Ma i due hanno scritto: la lunghezza del chiodo era di 11,5 cm e non 17-18 e ciò significa che era anatomicamente impossibile fissare entrambi i piedi con un solo chiodo; non c'era alcuna traccia di penetrazione di chiodi nei polsi o avambracci, l'intaccatura presente non era di origine traumatica ma dovuta ad un leggero sfregamento; le numerose fratture dell'arto inferiore non erano da riferire ad una rottura volontaria, ma piuttosto al tempo trascorso sulla croce. Insomma, nessuna delle informazioni presentate da Baima Bollone corrisponde a ciò che è stato scritto nell'articolo che lui stesso ha citato. Inoltre, Zias e Charlesworth illustravano anche con un disegno la posizione di quell'uomo in croce.

Tra l'altro, proprio in quel contributo i due autori dicono chiaramente che la Sindone è un falso del XIV secolo (pp. 297-298).

L'ultima questione riguarda la lunghezza del cubito ebraico. Rebecca Jackson, nell'ultimo documentario sulla Sindone andato in onda sulla BBC2 e nel corso della trasmissione Porta a Porta su RAI 1 a Pasqua 2008, ha dichiarato che le misure della reliquia sono esattamente 2 cubiti per 8.[20] Un taglio di stoffa, quindi, che mostra con certezza l'origine tessile giudaica. Vediamo nel dettaglio se l'affermazione è corretta.

Le ultime misurazioni riferiscono che il telo è lungo 442 x 113 cm.[21] I primi israeliti utilizzavano misure di lunghezza che convenzionalmente erano associate a parti del corpo: il pollice, il palmo, il braccio, il piede e il passo. Poi, sotto l'influenza del cubito egiziano – reale e comune – ma soprattutto di quelli sumerico, babilonese e assiro, venne introdotto nel Regno di Giuda l'«'ammah», unità di misura derivante, anche nell'etimologia, direttamente dall'«ammatu'» accadico.

Anzitutto, occorre chiarire come il cubito fosse una misura utilizzata nelle costruzioni pubbliche e, soprattutto, nell'architettura religiosa. Nulla a che vedere, dunque, con i tessuti che venivano tagliati non in cubiti, ma in spanne (tefah), braccia (zeret) o dita (ezba').[22]

Se, per assurdo, considerassimo ugualmente il cubito citato dalla Jackson ci accorgeremmo che i conti non tornano lo stesso. La sua lunghezza è stata determinata grazie a citazioni bibliche (Deuteronomio 3,11; 1 Samuele 17,4; Genesi 7,20; Ester 7,19; Ezechiele 40,5 e 43,13; 2 Re 14,13; Neemia 3,13; Geremia 52,21; ) in 444 mm circa. Da ultimo, la scoperta del tunnel fatto costruire a Gerusalemme dal re di Giuda, Ezechia, verso il 700 (il racconto è in 2 Re 20,20 e Cronache 32,30) ha portato alla luce anche una targa che commemorava il completamento dell'opera. Scritta in paleoebraico, l'iscrizione dice che la lunghezza della galleria era di 1200 cubiti. Misurando in metri il tunnel si ottiene proprio 42-43 cm. per un cubito.

Ora, se raffrontiamo le misure avanzate dalla Jackson – 2 cubiti x 8 – otterremmo 84-88 cm x 336-352 cm.: per nulla combacianti, quindi, con le misure della Sindone.

In conclusione, il giudaismo del tempo di Gesù non conosce alcun artefatto o pratica funebre che possa in qualche modo provare l'autenticità della reliquia torinese. Anzi, è vero proprio il contrario. Risulta soprattutto come i dati reali e scientifici, emersi da anni di scavi archeologici nella Palestina romana, sono stati citati in modo parziale e molto spesso scorretto.

Antonio Lombatti

Note

II) items with Z-spin.

Evidence of various kinds points to the textiles of group i), with S-spin, as having been locally made [...] And it is notable that all the linen textiles are also S-spun. Items with Z-spin, the characteristic of group ii) have only ever formed a small proportion of the textiles of the Roman period recovered in Israel and neighbouring countries. Textiles have survived much more rarely in the northern Mediterranean regions, in Greece and Italy itself, but on the evidence that has been found, in these areas Z-spinning was the norm.