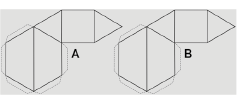

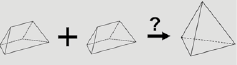

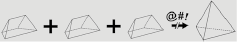

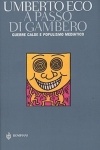

Melville non compare esplicitamente tra le pagine dell’ultimo libro di Umberto Eco. Storia delle terre e dei luoghi leggendari (Bompiani 2013) è un viaggio attraverso isole, regni e territori su cui l’umanità ha fantasticato per secoli – dal continente perduto di Atlantide all’Eldorado, dal paese di Cuccagna al giardino di Eden. Il Paese di Mel è presente tra le sue pagine in una forma più sottile, nel racconto di come generazioni di studiosi hanno cercato di ricostruire la piramide – senza accorgersi che c’era sempre un pezzo di troppo.

Già ne Il nome della rosa Guglielmo da Baskerville aveva scandalizzato il giovane Adso illustrandogli il problema dell’eccedenza: «Di frammenti della croce ne ho visti molti altri, in altre chiese. Se tutti fossero autentici, Nostro Signore non sarebbe stato suppliziato su due assi incrociate, ma su di una intera foresta.»[2]

Nel caso di Mel Stover l’eccedenza genera un cortocircuito dagli interessanti risvolti creativi: il pezzo in più costringe il giocatore a esplorare un potenziale spazio di soluzioni più ampio del previsto, e poiché l’enigma è insolubile, l’esercizio combinatorio può prolungarsi all’infinito. Molti studiosi citati da Eco nel suo viaggio affrontano le indagini in condizioni simili, producendo – senza volerlo – insoliti effetti estetici.

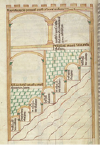

È il caso di Cosma Indicopleuste. Interrogandosi sulla forma del cosmo, nel VI secolo il geografo bizantino cercava di mettere insieme i tre pezzi che aveva a disposizione: la Bibbia descriveva l’universo sul modello di un tabernacolo; la terra doveva essere piatta o gli uomini agli antipodi sarebbero caduti di sotto; il sole spariva quotidianamente all’orizzonte, ricomparendo alle spalle il mattino dopo. Poiché tali elementi quadravano con difficoltà, fu costretto a elaborare un modello sorprendente per bizzarria e complicazione: «Cosma Indicopleuste [...] aveva sostenuto che il cosmo fosse rettangolare, con un arco che sovrastava il pavimento piatto della Terra. [...] Sotto si stende l’ecumene, ovvero tutta la terra su cui abitiamo, che poggia sull’oceano e monta per un declivio impercettibile e continuo verso nord-ovest, dove si erge una montagna talmente alta che la sua presenza sfugge al nostro occhio e la sua cima si confonde con le nubi. Il sole [...] passa al mattino da oriente verso il meridione, davanti alla montagna, e illumina il mondo, e alla sera risale a occidente e scompare dietro la montagna.»[3]

A prima vista minuziose e dettagliate, le misure documentate si contraddicevano a vicenda ed era impossibile trarne la pianta di un palazzo verosimile. Nonostante i Padri della Chiesa avessero intuito che, a voler intendere le misure dell’edificio in termini fisici, «le porte avrebbero dovuto essere più larghe dei muri»[4], il teologo di origine scozzese si affannò a «rifar calcoli e a riproporre piani e spaccati, decidendo che quando due misure non coincidono una deve essere riferita all’intero edificio e l’altra a una sola delle sue parti»[5].

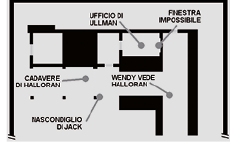

Anche se oggi può far sorridere, l’approccio di Riccardo di San Vittore si ritrova nel lavoro che Rob Ager ha condotto pochi anni fa sul film di Stanley Kubrick Shining (1979); nel tentativo di disegnare la mappa dell’Overlook Hotel in cui la pellicola è ambientata, Ager si è imbattuto in una serie di incongruenze cui ha dedicato un minuzioso documentario[6]. Le eccedenze tra loro incompatibili che si riscontrano nei film sono spesso dovute a semplici errori di continuity; con l’occhio del diabolico, il documentarista inglese vi ritrova indizi di una spiccata “consapevolezza spaziale” da parte di Kubrick, che avrebbe introdotto tali incoerenze per produrre un effetto straniante sullo spettatore.

Si troverebbe di fronte a problemi simili chi cercasse di ricostruire su una mappa il viaggio compiuto da Ulisse. Eco riferisce che, dal XVI secolo a oggi, sono state proposte almeno ottanta teorie diverse, una più curiosa dell’altra. Lo scrittore alessandrino ammette di essere più interessato a ricostruire la loro evoluzione che ad «appurare quale sia stato il vero periplo di Ulisse»[7]. Come nel rompicapo di Mel Stover, la combinazione “giusta” potrebbe addirittura non esserci, ma non importa: «Quello che ci affascina è il fatto che nei secoli si sia stati ammaliati da un viaggio mai avvenuto»[8].

Il libro documenta un’esplorazione piuttosto allegra dello spazio di soluzioni: la surreale foresta di idee, teorie e ipotesi che ne emerge offre al lettore un vero e proprio divertimento – ancorché grottesco.

Eco cattura anche, in una serie di istantanee, la furtiva aggiunta di pezzi in eccedenza – come quando punta il riflettore su tre mostri disegnati sulle pagine del Milione. Il Blemma è un individuo con la bocca sullo stomaco e senza testa. Lo Sciapode ha una sola gamba. Il Monocolo ha un unico occhio al centro della fronte. Marco Polo, che mirava a una scrittura un minimo rigorosa, non ne aveva accennato tra le pagine del suo diario, ma l’anonimo illustratore si era sentito autorizzato a inserirli tra le illustrazioni perché è «quanto il lettore del manoscritto si attendeva di trovare in quella regione.»[9]

Di lì in avanti – per i lettori del Milione e per chi vuole conoscere l’Oriente – c’è un pezzo in più sul tavolo, e ricostruire una piramide che stia in piedi diventa più complicato.

L’eccedenza straripa nella combinatoria quando il viaggio tocca il tema del Graal. Calderone, vaso, piatto, patena o pietra? Simbolo della tradizione celtica, cortese, cattolica, esoterica o nazista? Custodito a Glastonbury, a Montsegur, in Galizia o a Torre Canavese? Il Graal “funziona” come stimolo creativo – e frustra chi tenta di ricostruirne con serietà origini letterarie e vicende archeologiche – proprio per la sua straordinaria sovrabbondanza: «Prototipo di ogni segreto “vuoto”, [è] tanto più affascinante quanto eluderà sempre ogni tentativo di svelamento e sarà all’origine della ricerca infinita di un sapere perduto.»[10]

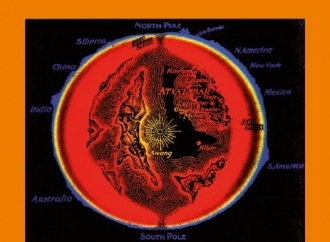

Tra i capitoli più rocamboleschi, spicca quello dedicato alle teorie sulla Terra Cava. Muovendo da una serie di romanzi e mostrando l’inesorabile insinuarsi nella realtà delle ipotesi più fantascientifiche, il viaggio nei meandri del pianeta culmina con le teorie di Cyrus Reed Teed. Il leader della setta dei Koreshiani riteneva che la terra fosse concava e noi ne vivessimo all’interno. Completamente cavo, il nostro pianeta ospiterebbe al centro il sole, circondato da un denso gas azzurro che noi chiamiamo “cielo”. Dando credito alle geometrie proposte da Teed, i nazisti avrebbero addirittura sbagliato alcuni lanci di missili V1 – e da questo Eco intuisce «l’utilità storica e provvidenziale delle astronomie deliranti.»[11]

Una sempre crescente eccedenza, frutto di materiali spuri stratificati nell’arco di un secolo, circonda anche le vicende di Rennes-le-Château e del suo leggendario tesoro. Decostruendo l’evoluzione del suo “mito agglutinante”, Eco ripercorre le vicende letterarie della sgangherata tribù di autori – da Noël Corbu fino a Dan Brown – che ne hanno fatto un parco di divertimenti a sfondo esoterico, sede di un gioco infinito impossibile da fermare, «anche quando storici, tribunali e altre istituzioni abbiano riconosciuto la sua natura mendace.»[12]

L’eccedenza intorno cui ruotano le pagine di Storia delle terre e dei luoghi leggendari si ritrova nelle numerose illustrazioni a corredo del testo: molte fanno pensare al tratto di Jacovitti per densità e ricchezza di dettagli, e tutte fissano nel «museo della nostra memoria»[13] luoghi, terre e personaggi scomparsi – o forse addirittura mai esistiti. Prova a contare le foglie del Paradiso terrestre di Nicolas Poussin (alle pp. 162-163), le vittime della Distruzione dell’impero (atlantideo?) di Thomas Cole (alle pp. 184-185) o gli angeli ritratti nel paradiso di Dorè (a p. 416)... non ti viene da pensare (come davanti a un elenco telefonico): «con tutti quei personaggi potrei inventare storie infinite»[14]?

Come nel suo primo romanzo, il congedo (qui anche iconografico) è affidato alla rosa. E la mente va alla nota ed evocativa eccedenza tra i versi di Gertrude Stein. «Una rosa è una rosa è una rosa è una rosa.»[15]

Credits iconografici:

La ricostruzione del portico di Riccardo di San Vittore è tratta dall’Harley MS 461, f.26v (1195) custodito presso la British Library. Le altre illustrazioni sono ricostruzioni dell’autore.