Attualmente gli edifici religiosi a Napoli sono circa un migliaio e molti custodiscono reperti di santi, beati, venerabili, asceti e martiri: scheletri, liquidi ematici, abiti, oggetti, strumenti di tortura. I fedeli li considerano miracolosi, certi che basti toccarli per ottenere le grazie richieste. Un tempo si credeva che vivendo nelle vicinanze di sepolture si godesse di una sorta di protezione, tanto che un quartiere di Napoli fu denominato “Sanità” sia per l’aria salubre ma anche per la presenza di numerosi sepolcri.

Martin Sallmann, teologo e storico della chiesa, fa alcuni esempi della devozione dei napoletani: una donna guarì mettendo un cappello di Bonaventura da Potenza sul petto, mentre bastone, cappuccio e camicia del venerabile leccese san Bernardino Realino compiono moltissimi miracoli e le donne sterili rimangono incinte se siedono sulla sedia di santa Maria Francesca ai Quartieri Spagnoli. E ne Il ventre di Napoli Matilde Serao aggiunge: «Il piede di sant’Anna si mette sul ventre delle partorienti, l’olio della lampada innanzi al corpo di san Giacomo della Marca fa passare i dolori di testa, l’acqua benedetta di san Biagio ai Librai guarisce il mal di gola. E vi sono centinaia di ossicini, di pezzetti di velo, di vestito, frammenti di legno, che sono reliquie. Ogni napoletana porta al collo sospeso alla cintura o ha sotto il cuscino un sacchettino di reliquie, di preghiere stampate che si attacca alle fasce del bimbo appena nato».

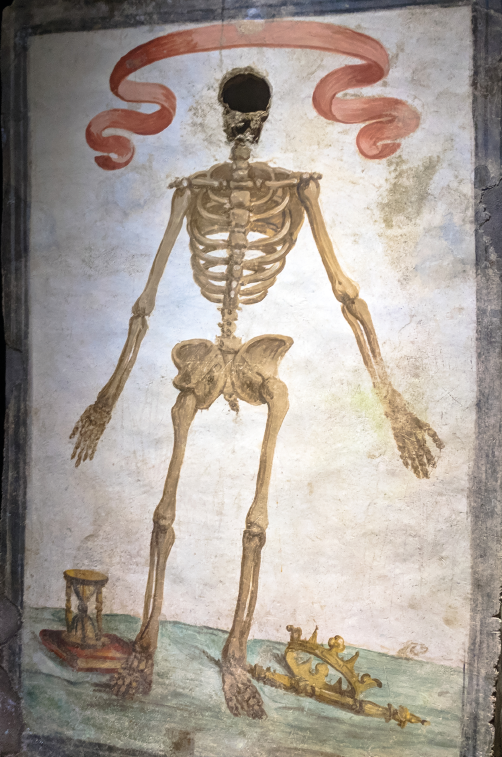

Le origini di un culto

L’abitudine di conservare resti anatomici e oggetti appartenuti a santi e martiri risale ai primi tempi del cristianesimo e fu fondamentale per la sua diffusione. Grande impulso venne poi dalla scoperta delle catacombe, nel XVI secolo, soprattutto a Roma, ma anche a Ravenna, Palermo e a Napoli, dove sono notevoli quelle di san Gennaro. Si trattava di cimiteri sotterranei anche a più livelli, profondi fino a decine di metri; in realtà ospitavano anche tombe di gente comune, che però furono attribuite in gran parte a martiri. Bastava la presenza sulla lapide del monogramma di Cristo, di una croce, una palma o una corona, oppure di fialette con incrostazioni rossastre nei loculi per concludere che fossero sepolture eccellenti. Indagini successive in realtà accertarono che varie inumazioni erano posteriori all’epoca delle persecuzioni oppure appartenevano a bambini, che quasi mai subirono il martirio; inoltre, molte delle ampolle ritrovate non contenevano sangue, ma profumi, balsami, oli, aromi, vino. Ma il desiderio di scoprire nuovi santi era tale che talvolta si fecero deduzioni fantasiose. Per esempio, l’iscrizione Lumena pax te cum fi trovata nel 1802 nelle catacombe di Priscilla a Roma fu interpretata come “La pace sia con te, Filomena”, creando di sana pianta nome e santa: che fu rimossa poi dal Messale romano nel 1961, nonostante il suo culto fosse ormai diffuso.

Il materiale anatomico trovato nelle catacombe, in particolare ossa e sangui, veniva custodito in reliquiari, ostensori, astucci, lipsanoteche, capselle o encolpi (medaglioni da portare sotto gli indumenti) mentre i corpi mummificati, ricoperti di cera e rivestiti, erano affidati a chiese e cappelle private. Non di rado queste donazioni suscitarono malumori. In varie parti d’Italia si racconta che i buoi che trascinavano il carro con il corpo di un martire diretto a un certo paese si erano bloccati di colpo, fermandosi in una località diversa da quella di destinazione: il santo aveva scelto il luogo dell’eterno riposo!

A caccia di sacri resti

Del resto, la richiesta di reliquie era enorme sia da parte dei fedeli, per assicurarsi la protezione dei santi, sia degli istituti religiosi, per accrescere il loro tesoro spirituale e, con l’aumento delle donazioni, quello materiale. «Le reliquie tornano a grande onore e a maggior vantaggio delle chiese», osservava lo scrittore tedesco Carl A. Mayer in Vita popolare a Napoli nell’età romantica. «Esse sono più che altro un allettamento per il popolino. Talune di esse, che nel passato erano molto venerate e operavano miracoli, cominciano a cadere in dimenticanza e hanno perduto la loro forza», per cui per sostituirle ne serviva un numero sempre maggiore. Capitava anche che alla morte di una persona in odore di santità i fedeli cercassero di appropriarsi dei suoi resti, e talvolta che fossero le stesse autorità ecclesiastiche a ordinare che si facessero salassi sui cadaveri per cavarne sangue e operazioni chirurgiche per prelevare gli organi interni. Non furono rari nemmeno i casi di smembramento e di suddivisioni; per esempio, il sangue di san Pantaleone, conservato a Ravello oltre che a Napoli, era ridotto ormai a poche gocce a causa delle continue richieste delle autorità, tanto che nel 1617 fu vietato aprire le fiale, pena la scomunica.

Altre volte le reliquie vennero vendute, rubate o contraffatte. Il corpo di san Marco fu trafugato nell’828 da due mercanti veneziani e quello di san Nicola venne recuperato nel 1087 nella città di Myra, in Licia e trasportato a Bari. Il mantello della Madonna (il maphorion, poi conservato a Costantinopoli) fu rubato a un’anziana ebrea in Palestina da due nobili. Anche se il codice di diritto canonico vieta espressamente di creare reliquie false, talvolta furono le stesse parrocchie a realizzarle, moltiplicandole in modo incontrollabile: esistono decine di chiodi della croce, spine della corona, crani di san Giovanni Battista, di san Bartolomeo (ce ne sono in giro tre) e di san Valentino (3), dita di sant’Elisabetta (25), i prepuzi di Gesù (12), i corpi di san Giacomo e sant’Andrea; dei Dodici Apostoli sono conservati 24 scheletri. Altri falsi palesi sono il dito e il cranio di san Pietro (le spoglie complete sono state ritrovate solo di recente), il suo cervello (che si è rivelato essere una spugna), un braccio di sant’Antonio (in realtà ossa di cervo) e addirittura un masso con l’impronta delle natiche di Gesù (che Giovanni Calvino vide nella chiesa di Reims). Noto è il caso del gesuita Bernardo De Angelis che nel 1610 prelevò dalle catacombe romane alcune spoglie a caso e portò a Lecce le reliquie di sant’Oronzo, san Giusto, san Fortunato (i cui corpi in realtà non sono stati trovati). Ancora nel 2014, un finto sacerdote tentò di vendere su internet reliquie di san Giovanni Paolo II Papa.

Spesso le autorità ecclesiastiche conferivano con facilità l’attestato di autenticità, ma già nel 1215 il IV Concilio Lateranense aveva cercato di porre un freno al fenomeno proibendo la venerazione di reliquie non autorizzate. Nel 1667, il vescovo Ambrogio Landucci mandò a papa Alessandro VII l’elenco di quelle giudicate false. E nel XVIII secolo, Pio VI fece gettare nel Tevere oltre 35 chili di reliquie ritenute contraffatte. Tuttavia, ammettendo al culto solo quelle autentiche si rischiava di decimarle; inoltre ormai molte erano state donate a parrocchie e privati e non si ritenne opportuno ritirarle. Si scelse così di separare la verità storica dal culto. Un esempio lampante è la venerazione per san Gennaro, che il Concilio Vaticano II rimosse dal calendario ufficiale dei santi ma che a Napoli gode di una devozione incondizionata, consentita ma non riconosciuta: per la Chiesa, infatti, lo scioglimento del sangue non è un miracolo ma un “prodigio”.

Nel 2017, la Congregazione delle Cause dei Santi ha stabilito nuove regole per la custodia, la cura, il trasporto e l’autenticazione delle reliquie: sono proibiti il culto prima della canonizzazione, la diffusione delle indagini di autenticità, il commercio e l’esposizione non autorizzati. Ai controlli sfuggono però le reliquie di proprietà di privati, spesso di dubbia provenienza e talvolta appartenenti a santi mai riconosciuti.

Tipologie

Le reliquie anatomiche sono classificate di prima, seconda, terza o quarta categoria in base allo stato di conservazione, oppure come insigni, notevoli o minime, secondo la parte del corpo. Possono essere ex ossibus, ex carne, ex corpore, ex praecordiis, ex pilis, ex cineribus, ex tela imbuta sanguine, ex tela imbuta cineribus, ex lignum crucis. Ci sono poi quelle “semplici”, per lo più tessuti che sono stati a contatto col santo, meglio se intrisi di liquidi ematici o sudore: a Napoli, una vasta raccolta di reliquie tessili non visibili al pubblico è conservata in san Paolo Maggiore. In giro per l’Europa sono offerte alla devozione barbe, cervelli, ossa, lingue, denti, mani e addirittura un respiro emesso da san Giuseppe mentre spaccava legna (raccolto in una bottiglia da un angelo!). La maggior parte delle reliquie appartiene però a Gesù Cristo (capelli, culla, dente da latte, fasce da bambino, lacrima, ombelico, sangue, unghie, telo col quale asciugò i piedi degli apostoli, pane dell’ultima cena, corona di spine, chiodi della croce, lancia che gli trafisse il costato, spugna da cui si dissetò, scalini del pretorio di Pilato che avrebbe salito, pane e lisca di uno dei pesci che moltiplicò miracolosamente) e alla Vergine (anello nuziale, latte, lagrima, pettine, velo, sangue). Assai diffuse anche quelle degli apostoli: Paolo (corpo, barba, ossa, colonna su cui fu decapitato, sciabola che lo decapitò), Giuda (fazzoletto, corda con cui si impiccò, monete del tradimento), Pietro (corpo, orecchio, bastone, pantofola, spada, seggiola, altare, catene). Di sant’Alfonso Maria de’ Liguori si conservano invece anello vescovile, calzare viola, croce pettorale, scatoletta di piombo, capelli, pezzetti di carne, ossa, cartilagine, sangue, lenzuolo, frammenti della bara, peli insanguinati e camicia macchiata.

Sangui, reliquie e tesori

Secondo l’elenco compilato nel XVIII secolo da un frate domenicano, nelle chiese partenopee c’erano circa 200 reliquie di sangue, conservate in ampolle, balsamari, fialette, lacrimatoi, vasi di argilla, bottigliette di vetro. Molte furono trovate nelle catacombe, dove sarebbero state raccolte con spugne e fazzoletti dopo il martirio (operazione consentita solo ai congiunti). Altre arrivarono nell’VIII secolo, dopo lo scoppio della persecuzione iconoclasta a Costantinopoli, quando i cristiani le portarono in salvo in luoghi più sicuri, come l’Italia meridionale governata dai longobardi, ma la maggior parte giunsero a Napoli dopo la caduta dell’Impero romano d’Oriente (1453). Nei secoli successivi, quando le chiese e i monasteri dove erano custodite furono soppressi dai francesi o dai Savoia, abbattuti per il risanamento del centro storico della città oppure crollati per il terremoto del 1980, le reliquie furono portate nel duomo.

Attualmente, i reperti sacri presenti nella cattedrale sono circa 5000, sistemati nella cappella detta della Pentecoste o dello Spirito Santo dentro armadi lignei cinquecenteschi. Sono custoditi in contenitori diversi per forma, epoca, provenienza e stato di conservazione, e sono inventariati solo in parte, tanto che non sempre è possibile assegnare a un santo la propria reliquia. A questo proposito, un metodo infallibile lo escogitarono nella chiesa di Sant’Arcangelo a Baiano. Il sangue di san Giovanni Battista, recuperato dai templari in Terra Santa, era stato portato a Napoli da Carlo II d’Angiò nel XIII secolo; quando però nel 1525 una terribile pestilenza decimò le suore più anziane del vicino convento, si perse la memoria di quale fosse il sangue del santo. Qualcuno suggerì allora di pregare intensamente davanti alle reliquie: lo scioglimento miracoloso di una di esse indicò quella giusta. Pochi decenni dopo, però, nel 1577, il convento fu soppresso a causa del comportamento licenzioso delle monache e il liquido ematico fu distribuito in varie chiese.

Tra le reliquie conservate nel duomo ci sono quelle di san Bartolomeo, san Benedetto, san Biagio, san Carlo Borromeo, san Cesareo, san Clemente, san Damaso papa, san Donato, san Felice, san Festo, san Francesco Caracciolo, san Francesco d’Assisi, san Giovanni Battista, san Girolamo, san Gregorio, san Lorenzo, san Marcellino, san Matteo, san Mauro, san Pantaleone, san Potito, san Protasio, san Severino, san Settimio, santo Stefano, san Vito, santa Barbara, santa Caterina, santa Felicita, santa Lucia, santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, santa Patrizia, santa Perpetua, santa Tatiana, santa Vittoria, santa Vittorina, sant’Agnese, sant’Anastasia, sant’Eracle, sant’Erasmo, sant’Eufemia, sant’Eugenio e sant’Ilaria. A queste vanno aggiunte le reliquie appartenenti a privati, mostrate solo nei giorni di ricorrenze familiari. «Lo straniero non riesce facilmente a vederle — scrisse a questo proposito Mayer — fuorché nei giorni di festa quando sono esposte alla venerazione per ottenere le indulgenze».

La reliquia più famosa del Duomo è certamente quella di san Gennaro. Al santo è dedicata una cappella che risale al 1527, quando i napoletani, durante un’epidemia di peste, stipularono un contratto col santo (e con gli altri 51 patroni della città), con tanto di atto notarile, promettendo di edificare un nuovo luogo di culto in cambio di protezione. Il sangue di san Gennaro è conservato in due balsamari vitrei di foggia diversa, risalenti al IV secolo: uno quasi completamente pieno, l’altro semivuoto poiché parte del suo contenuto fu portato in Spagna da Carlo III di Borbone nel 1759. Oggi di questa terza teca si sono perse le tracce: forse si trova in un monastero di Monforte de Lemos in Galizia.

In ogni caso la grande devozione per san Gennaro ha permesso di raccogliere un tesoro di inestimabile valore arricchito da doni di gente comune ma anche di re, papi, nobili che volevano entrare nelle sue grazie, per fede o superstizione. Tra gli altri Maria Amalia di Sassonia, Maria Carolina d’Asburgo, Francesco I d’Austria, Giuseppe Bonaparte, Murat, Ferdinando II, Maria Teresa d’Austria, Napoleone, Maria Cristina e Vittorio Emanuele II di Savoia e Maria José, l'ultima regina d'Italia. Il tesoro è composto da 22.000 oggetti tra ori, argenti, tessuti, legni e quadri. I più pregevoli sono la mitra, con 3694 pietre preziose, il collare con spille, orecchini, perle e due candelieri in argento alti tre metri donati da Carlo III di Borbone. Il valore totale è immenso; il tesoro di San Gennaro è considerato il più prezioso al mondo e per ragioni assicurative i pezzi più importanti non possono essere esposti contemporaneamente.

Anche a san Gregorio Armeno c’è una ricca raccolta di reliquie, portate a Napoli da Costantinopoli da santa Patrizia. La donna, discendente dalla famiglia imperiale di Bisanzio, fuggì per evitare un matrimonio imposto portando con sé un chiodo della Croce, una spina della Corona, un pezzo del lenzuolo del Santo Sepolcro, alcuni capelli e il latte della Madonna, e un lembo di pelle di san Bartolomeo.

Liquefazioni miracolose

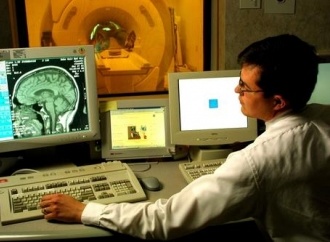

Il sangue versato per la fede in Cristo è considerato un elemento divino, sacro, vitale, simbolo di forza e potenza. Il “miracolo” della liquefazione è quindi considerato la prova della continuazione della vita oltre la morte. Durante il fenomeno, il sangue diventa fluido, vischioso, granuloso, varia di peso e volume per poche ore o per qualche giorno. Qualcuno ne dà una spiegazione parapsicologica, sottolineando l’atmosfera coinvolgente che potrebbe suggestionare i presenti, provocando allucinazioni, ma per studiarlo in modo scientifico sarebbe necessario aprire le ampolle e sottoporre il contenuto a indagini di laboratorio, cosa che quasi mai è stata consentita. Sono state fatte varie ipotesi ma nessuna ha eliminato dubbi o fornito certezze: fermentazione dovuta a un batterio, esposizione alla luce, movimento della teca, miscelazione con ossido di ferro, colloide, cristalloide, sostanze igroscopiche. Si dice che il principe di Sansevero, alchimista e inventore, chimico e letterato, massone e scienziato, fosse in grado di replicare nel suo laboratorio il “miracolo” di san Gennaro ottenendo una sostanza gelatinosa che, agitata, diventava liquida; Sansevero utilizzava sostanze note già agli alchimisti medioevali quali carbonato di calcio e cloruro di ferro.

Nella realtà, il sangue non appartenente a “santi” può essere conservato per otto ore a temperatura ambiente, per sette giorni a 2-8° C, per tre mesi a -20° C, dopo di che si decompone, coagula, diventa una poltiglia, si trasforma in siero. Dopo un certo tempo, i globuli rossi e bianchi imputridiscono (in genere tra il ventiquattresimo e il trentesimo giorno). Poi la parte liquida lentamente si volatilizza e il resto si riduce ad incrostazioni e polvere. La coagulazione può ritardare se la morte avviene per malattie come diabete, cirrosi, epatite, a causa di un fulmine, per avvelenamento da anidride carbonica, se in precedenza sono state applicate sanguisughe (che succhiando il sangue immettono una sostanza anticoagulante, l’irudina) e se il liquido è stato conservato in contenitori ermeticamente chiusi assieme a paraffina o amianto.

Tra macabro e leggenda

A dispetto della serenità che trasmette l’iconografia delle immaginette sacre, le reliquie spesso sono state recuperate con modalità particolarmente cruente: cimeli dell’orrore nei quali solo la lontananza nel tempo smorza l’effetto macabro. Per restare nel campo delle reliquie napoletane, il sangue di santa Patrizia sgorgò dalla bocca — due secoli dopo la morte! — quando un fedele esagitato strappò un molare dal suo cadavere. Andò peggio a san Nicola da Tolentino, morto nel 1308, a cui un devoto staccò entrambi gli arti superiori. Il cranio di san Pantaleone, conservato a san Gregorio Armeno assieme a un braccio, fu sezionato in due parti, per donarne una porzione alla comunità di Orbetello. A san Camillo de Lellis (defunto nel 1614) appena deceduto fu aperto il torace per estrarre il cuore. A san Filippo Neri, morto nel 1595, furono sottratti una costola — che, ricoperta d’oro e diamanti, è conservata nella chiesa dei Girolamini — e il cuore, per donarlo alla granduchessa di Toscana. A santa Teresa tagliarono una mano e un braccio. Nel 1670, alla serva di Dio Maria Villani molte ore dopo la morte estrassero il cuore che emanava “un buon profumo” e raccolsero il sangue liquido sgorgato dalla ferita.

Intorno alle reliquie sono fiorite numerose leggende. Per esempio si racconta che lo scioglimento del sangue di san Gaudioso conservato nel monastero di santa Chiara anticipasse di qualche giorno la morte della madre superiora; ma da tempo questo non avviene più, immaginiamo con grande sollievo delle suore del monastero. Ancora, si narra che dopo il martirio non si sapeva più dove fosse la tomba di santo Stefano: fu lui stesso a rivelarne la posizione in sogno a un sacerdote. Quando il sangue così trovato fu esposto per la prima volta, nel 1561, le preghiere dei fedeli provocarono una liquefazione così abbondante che fu necessario dividerlo in due contenitori.

Confrontando gli inventari antichi con gli elenchi attuali, si nota che molte reliquie sono andate perdute, forse rubate dalle chiese o vendute da privati, ma il sospetto è che la stessa Chiesa abbia fatto sparire senza clamore i reperti ritenuti falsi. Sono spariti il sangue di san Francesco (raccolto dalle stimmate a mani, piedi e fianco) e quello di san Vito, che era conservato nella chiesa del Carminiello al Mercato, così come quello di santa Teresa d’Avila, conservato nella certosa di san Martino. Dopo il sisma del 1980, dalla chiesa della Mercede fu rubato il sangue di sant'Alfonso Maria de’ Liguori, che era stato raccolto contro la volontà del santo; a pochi anni dalla sua morte, però, era stato proprio il cardinale di Napoli, Sisto Riario Sforza, a ordinare un salasso al cadavere per raccoglierne una fiala.

Non solo san Gennaro

I sangui custoditi nella città partenopea sono almeno una decina. Alcuni sono sempre liquidi, altri si sciolgono in occasioni particolari, taluni restano solidi. Il più noto è ovviamente quello di san Gennaro; nei secoli, il miracolo della cui liquefazione è stato difeso appassionatamente, screditato, convalidato, deriso. Avvenuto per la prima volta nel 1389, si verifica tre volte l’anno durante una solenne cerimonia presieduta dall’arcivescovo di Napoli. Sono presenti migliaia di devoti del santo che, scrisse Matilde Serao, via via «alzano il tono, sino all’urlo, si dimenano come ossessi, lo gratificano di vecchio dispettoso, impertinente, faccia verde». La credenza popolare ritiene la liquefazione beneaugurale per la città mentre il caso contrario è considerato presagio di eventi negativi. Si racconta che contemporaneamente al miracolo in Duomo, a Pozzuoli si ravvivino anche le macchie di sangue presenti sul masso dove il santo fu decapitato.

Nella basilica di san Gregorio Armeno, oltre a quello di santa Patrizia che si scioglie regolarmente tutti i martedì e ogni 25 agosto, sono custoditi il sangue di san Pantaleone di Nicomedia (protettore dei ludopatici e delle ragazze in cerca di marito), quello di santo Stefano (che però è sempre allo stato solido) e quello di san Giovanni Battista, che si scioglie il 29 agosto. Dello stesso santo esiste un’altra ampolla, conservata nella chiesa di Santa Maria di Donnaromita, ma non si scioglie più dal XVII secolo, pare dopo un'esibizione blasfema di un gruppo di orchestrali durante la sua festività. Il liquido ematico di san Lorenzo, che si scioglie il 10 agosto, è conservato nella chiesa a lui dedicata, dove fu portato dopo il bombardamento della basilica di santa Chiara in cui era custodito. La teca con il sangue di san Luigi Gonzaga è esposta nella chiesa del Gesù Vecchio e si è sciolto fino al 1950. Nella chiesa di santa Maria del Divino Amore si trovano le tracce ematiche di san Camillo de Lellis e nella chiesa dei Girolamini quello di san Filippo Neri, che si mantiene sempre liquido.

In varie chiese sono conservati resti ematici anche di santi meno popolari: a san Paolo Maggiore c’è quello di sant'Andrea Avellino (che sgorgò otto giorni dopo la morte), nella chiesa di san Gerolamo c’è il sangue di suor Maria Giuliana Arenare (fuoriuscito dalle narici dopo la morte), a san Domenico Maggiore quello delle serve di Dio Rosa Giannini e Maria Maddalena Sterlicco (recuperato da un salasso fatto dal padre). Molti palazzi nobiliari napoletani, inoltre, custodiscono ampolle per lo più provenienti dal saccheggio della Cappella Reale dopo l’espulsione dei Borbone, ma di queste reliquie non si hanno notizie precise.

In conclusione, Napoli, che tra invasioni, guerre, terremoti, bradisismo, eruzioni ed epidemie da quasi trenta secoli “sopravvive per scommessa”, preferisce affidarsi ai suoi 52 santi protettori e alle migliaia di reliquie custodite negli edifici religiosi. La natura arcaica dei riti devozionali partenopei, in cui convivono religione e superstizione, leggenda e magia, sacro e profano, fede e tradizione è ben descritta da una frase di Pier Paolo Pasolini: «I Napoletani sono una tribù in via d’estinzione per non aver accettato il menzognero progresso imposto dal consumismo».

Bibliografia

- Serao, M., 1884, Il ventre di Napoli, Treves

- Mayer, C.A., 1948, Vita popolare a Napoli nell’età romantica, Laterza

- Malafronte, L. e Maturo, C. 2022, Urbs Sanguinum, Intra Moenia

- Alfano, G.B. e Amitrano, A. 1951, Notizie storiche ed osservazioni sulle reliquie di sangue, Arti Grafiche Adriana