Decidere in condizioni di incertezza

La certezza assoluta non è di questo mondo. Non siamo certi che il treno arriverà alle 9:00 e neppure di trovare quella marca di formaggio al supermercato. Tuttavia, da milioni di anni, vivere significa «prendere decisioni in condizioni di incertezza». Basta avere una ragionevole probabilità che il treno arrivi in orario per andare in stazione.

La certezza assoluta non fa a maggior ragione parte del metodo scientifico: fa parte del bagaglio di maghi e indovini. Se provate a misurare con precisione la lunghezza di un tavolo per cinque volte, troverete cinque risultati leggermente diversi. Concluderete che la lunghezza è circa 140 centimetri e questo “circa” vi basta per decidere quale tovaglia comprare. Analogamente non potete avere certezza scientifica in nessun campo dell’attività umana: da sempre, in qualsiasi momento del giorno, l’uomo decide in condizioni di incertezza. Scegliamo la più plausibile tra le ipotesi che abbiamo davanti.

In queste pagine faremo il punto sulle nostre conoscenze sul sistema climatico: troverete che le incertezze scientifiche sono minori che in altre decisioni che ci capita di prendere. Per esempio, decidiamo se prendere l’ombrello avendo un’incertezza dell’ordine del 50% sul tempo che farà. Nel campo del clima le nostre conoscenze sono più che sufficienti per decidere quali strategie adottare nel nostro futuro energetico.

Ancora una premessa: il sistema climatico è un sistema complesso. Studiare il sistema e il suo passato, fare proiezioni per il clima futuro, è quindi un’operazione che richiede competenze specialistiche della ricerca climatologica.

Le certezze sul sistema climatico terrestre

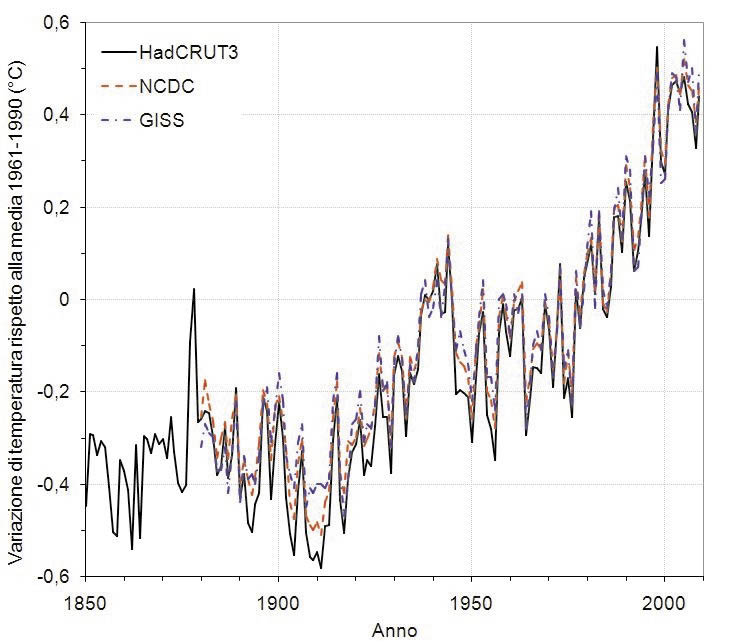

La media annuale ha una indeterminazione molto minore di quella di un singolo osservatorio; è una proprietà matematica della media. È quindi possibile definire la temperatura media globale con una precisione migliore di 0,1 gradi. L’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ha stimato nel suo rapporto del 2007 che negli ultimi 150 anni la temperatura media globale annuale è cresciuta di circa 0,76 gradi e che tale riscaldamento sta accelerando rapidamente, particolarmente negli ultimi 30 anni.[4]

La figura 1 mostra i dati termometrici dal 1850 al 2009 così come sono stati ricostruiti da tre grandi laboratori indipendenti. L’accordo tra le tre curve è veramente molto buono: una chiara evidenza contro l’affermazione secondo la quale le misure esistenti sono in disaccordo, ma che soprattutto evidenzia in maniera definitiva che il mondo si sta scaldando. I ricercatori che lavorano su questi dati stanno rivedendo le curve, ma non ci aspettiamo che queste correzioni modifichino l’aspetto complessivo o le conclusioni che se ne possono trarre.

Abbiamo visto che c’è stato un aumento di temperatura media globale negli ultimi 150 anni: questi sono anni significativi perché l’attività industriale (in particolare l’uso del carbone fossile) è iniziata tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo. Vogliamo adesso sapere se questo innalzamento di temperatura è insolito o se invece ha avuto precedenti nel lontano passato. Non abbiamo però misure termometriche di temperatura media globale prima del 1850.

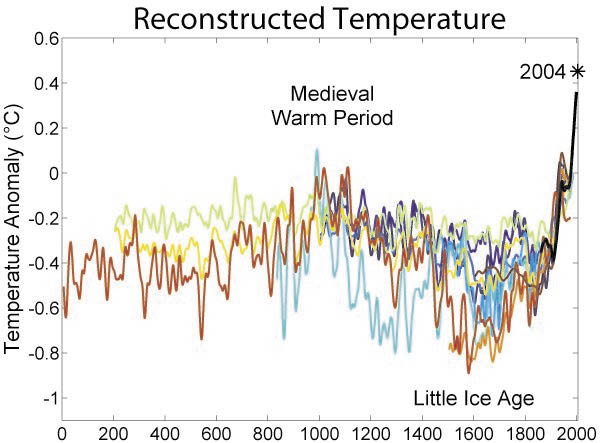

Sono queste ricostruzioni paleoclimatiche che ci hanno permesso di concludere, ad esempio, che nell’arco del XVII e XVIII secolo si è verificato un lungo periodo di calo delle temperature (circa mezzo grado in meno della media 1950-1980), per questo detto la “piccola era glaciale”, mentre nel medioevo c’è stato un periodo di clima piuttosto mite (ma sempre un decimo di grado in meno della media 1950-1980).[6]

Abbiamo ormai la ragionevole certezza che le temperature degli ultimi cinquanta anni non hanno precedenti nei duemila anni passati.[7] Alla particolare forma della curva (vedi figura 2), con un evidente incremento termico straordinario sia in intensità che in velocità nel periodo più recente, è stato dato il nome di “hockey stick”, ovvero mazza da hockey. I dati paleoclimatici originali e l’analisi statistica che hanno portato a questa particolare curva sono stati violentemente criticati in passato da quanti negano che sia in atto un riscaldamento a livello globale,[8] anche se questa è solo una tra le decine di prove che abbiamo. In realtà altre ricostruzioni paleoclimatiche basate su metodi profondamente diversi e realizzate da team del tutto indipendenti tra loro hanno la stessa forma e confermano l’esistenza dell’hockey stick: il riscaldamento degli ultimi decenni non ha precedenti almeno negli ultimi 2000 anni (vedi figura 2). Nonostante la sua inconsistenza questo argomento è stato riproposto, come spiega Gianni Comoretto a pagina 43, anche recentemente,[9] prima del vertice di Copenhagen sul clima.

L’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), ovvero il comitato intergovernativo sul cambiamento climatico, è un organismo scientifico facente parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), che si occupa dello studio dei cambiamenti climatici. L’IPCC non si occupa direttamente di svolgere attività scientifica di ricerca, bensì si limita a raccogliere e valutare molte migliaia di pubblicazioni scientifiche, tecniche e socio-economiche comparse sulle riviste scientifiche internazionali sul l’argomento dei cambiamenti climatici.

Fondato nel 1988, l’IPCC prepara a intervalli regolari di 5-6 anni valutazioni esaustive e aggiornate sullo stato del clima. Questi rapporti, oltre a contenere le informazioni scientifiche più importanti per l’analisi dei mutamenti climatici indotti dall’uomo, presentano anche i potenziali impatti e le possibilità di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico. L’ultimo rapporto IPCC è stato pubblicato nel 2007,[4] mentre il prossimo è previsto per il 2013.

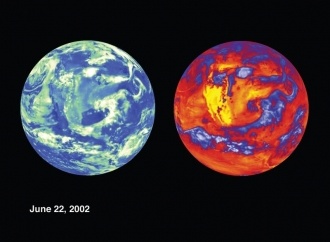

L’inverno appena trascorso ci ha dato un esempio molto chiaro di come, guardando solo alla variabilità locale, si possano prendere grossi abbagli. Subito dopo una ondata di freddo sulla costa est degli USA, a fine febbraio, qualche giornalista ha gridato che questo era il segnale di un raffreddamento globale. Ma ora i laboratori che raccolgono milioni di dati da tutto il mondo hanno fatto il consuntivo: mentre gli USA erano sotto la neve, la Siberia aveva una anomalia positiva. Fatta la media su tutto il pianeta, l’inverno scorso è risultato molto più caldo di quelli passati.

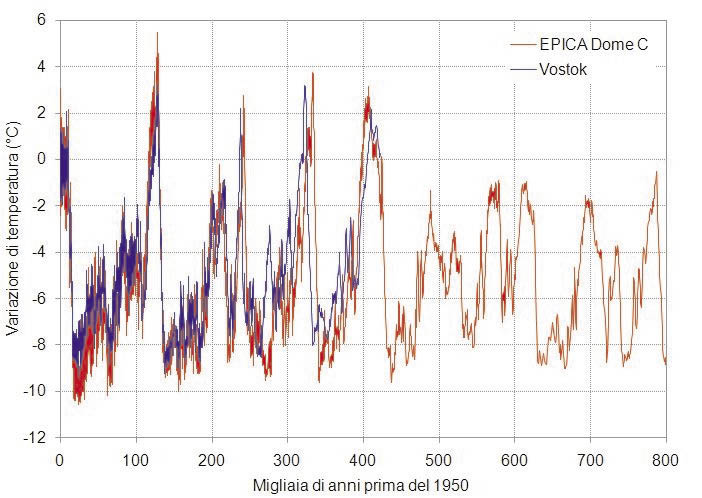

Le “carote” di ghiaccio estratte ai poli ci hanno invece permesso di conoscere la storia climatica del nostro pianeta nell’ultimo milione d’anni, in cui si sono susseguiti ogni centomila anni circa periodi più freddi di quello attuale (detti periodi glaciali, in cui la temperatura media globale era più bassa di 5-6 gradi) intervallati da brevi periodi caldi come quello in cui viviamo ora o anche leggermente più caldi, detti periodi interglaciali (figura 4). Si tratta comunque di episodi lontani più di centomila anni, che non possono essere termini di paragone per ciò che succede oggi.

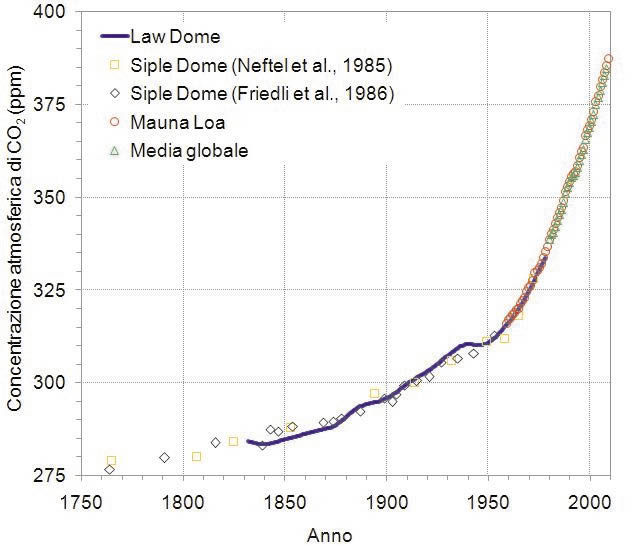

La temperatura del nostro pianeta è sempre stata influenzata dalla concentrazione atmosferica di anidride carbonica (CO₂). L’anidride carbonica contribuisce in modo significativo alla funzione di termostato del nostro pianeta grazie al cosiddetto “effetto serra” naturale: l’anidride carbonica, il vapor d’acqua e altri gas intrappolano parte della radiazione solare che, giunta alla superficie, viene poi riemessa dalla Terra verso lo spazio,. In assenza di effetto serra naturale la temperatura media superficiale sarebbe di circa -18 gradi e lo sviluppo della vita sul pianeta sarebbe stato impossibile.

Se accendiamo il fornello, l’acqua nella pentola si scalda; è altrettanto certo che se ci sono gas serra nell’atmosfera, la superficie del pianeta si scalda. È una notizia certa che ci arriva indipendentemente dalla geologia, dalla fisica molecolare e dall’astronomia.

L’effetto serra aggiuntivo di origine antropica derivato dalle emissioni di gas serra ha alterato l’equilibrio termico del pianeta, dando origine ad un riscaldamento atmosferico su scala globale. Da ricordare che la CO₂ contribuisce al riscaldamento per un 55%:[4] gli altri gas emessi dall’uomo per un 45%.[4] Sull’effetto di riscaldamento dovuto ai CFC (clorofluorocarburi) (circa l’11% del totale)[4] non ci possono essere dubbi di attribuzione: i CFC non esistono in natura e quell’11% è indiscutibilmente da attribuire all’uomo.

I problemi aperti

I problemi aperti nel campo del clima sono moltissimi e fare ricerca vuol dire affrontare queste domande e cercare di dare risposte. Ma i problemi aperti nella ricerca climatica sono (permetteteci la dicitura) di “rifinitura”, nel senso che sono fondamentali per noi che ci lavoriamo, ma non possono cambiare il quadro complessivo che abbiamo tracciato nei paragrafi precedenti.

I problemi aperti sono di un tale livello di specializzazione che non basterebbero molte pagine per raccontarne solo uno in modo esauriente. Allora ci limitiamo a fare un elenco parziale.

Calotte glaciali sull’Antartide e sulla Groenlandia: non sappiamo quanto velocemente si stanno sciogliendo. Sono in corso grandi progetti di ricerca sperimentale per monitorare la dinamica delle calotte.

West Antarctic Ice Sheet: è la parte occidentale della calotta antartica. Un riscaldamento globale elevato ne metterebbe a rischio la stabilità, con conseguenze disastrose sul livello dei mari. Sono in corso progetti di modellizzazione.

Aerosols: minute particelle in sospensione in atmosfera, emesse in gran parte dall’uomo, che hanno la proprietà di raffreddare il pianeta: contrastano cioè i gas serra. Solo che il loro contributo è molto mal conosciuto; è importante sapere meglio come funzionano.

Supercorrente oceanica: c’è la possibilità che il riscaldamento globale in corso possa in futuro fermarla. Le conseguenze potrebbero essere bizzarre, fino a un forte raffreddamento su parte del pianeta. Dobbiamo saperne di più: da 30 anni le boe oceaniche ancorate nell’Atlantico raccolgono dati.

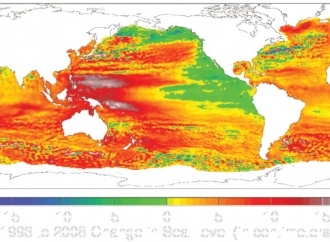

El Niño: il fenomeno climatico più famoso sui giornali. Sappiamo (è un risultato degli ultimi anni) che ha una influenza sull’Europa e probabilmente anche sulla incipiente desertificazione sul Mediterraneo. Massicci progetti di ricerca dispiegano nel Pacifico da anni flotte di boe ancorate, boe derivanti, satelliti, navi oceanografiche per raccogliere dati.

Il ciclo del carbonio in atmosfera: più della metà dell’anidride carbonica emessa dall’umanità negli ultimi 150 anni non è più in atmosfera: è stata sequestrata dai “pozzi” naturali, gli oceani e la biosfera. Senza i “pozzi” il 2010 sarebbe molto più caldo. Ma stiamo usando l’atmosfera come discarica per i nostri rifiuti gassosi; quanto manca ancora a “saturare i pozzi” (cioè riempire questa discarica)? Ricerche teoriche e computazionali in corso.

L’esaurimento dei combustibili fossili: li stiamo consumando più velocemente del previsto. Vogliamo saper come questo può cambiare le nostre proiezioni climatiche.

L’elenco è lungo, ma c’è una cosa che possiamo dire con certezza: l’unico fenomeno che potrebbe portare un raffreddamento e quindi invertire il riscaldamento globale è la supercorrente oceanica. Per tutti gli altri fenomeni, invece, possiamo dire che la loro evoluzione comporterà probabilmente un peggioramento del riscaldamento globale in atto.

Prevedere il futuro climatico

Le conseguenze che ci aspettiamo (non c’è bisogno di un computer) sono qualitativamente le stesse che abbiamo già osservato nei passati 50 o 100 anni. Per l’Italia: scioglimento dei ghiacciai alpini; riduzione delle precipitazioni sia di neve che di pioggia; riduzione della disponibilità d’acqua; progressione del processo di desertificazione; aumento delle malattie “vector borne” portate da insetti; ondate di calore più frequenti; innalzamento del livello del mare – con salinizzazione degli estuari fluviali. Tutte cose che stiamo già vedendo. Bene, per un ulteriore aumento di 1,5 gradi moltiplicate tutto per due e avrete sbagliato per difetto: questi fenomeni sono non-lineari.

Dal punto di vista dell’uomo comune, dei media e soprattutto dei decisori (politici, amministratori, industriali,…), le domande chiave sono tre e sono semplicissime:

quanto si scalderà ancora la Terra?

con quali conseguenze?

che cosa possiamo fare?

Le risposte sono altrettanto semplici, dato che a nessuno interessa sapere la temperatura della Terra con tre cifre decimali: ci interessa solo sapere se dobbiamo preoccuparci e se dobbiamo fare qualcosa. Per questo sono sufficienti risposte semplici, “a spanne”: se state per decidere di montare o no le catene sulle gomme, non vi serve sapere se oggi cadranno 27,2 o 27,3 centimetri di neve. Una informazione approssimativa come «cadrà più di una decina di centimetri di neve» è più che sufficiente a prendere la decisione.

Vale la pena di spendere due righe sul fatto che la riduzione dei consumi di combustibili fossili non è una cosa facoltativa: ci saremo costretti. Accenniamo soltanto al fatto che abbiamo già consumato quasi la metà del petrolio presente sottoterra, un pò di meno di gas naturale e più di un terzo del carbone fossile.[19] Arriveremo al massimo della produzione di combustibili fossili entro due o al più tre decenni:[20] ma ci vorranno almeno due o tre decenni per sostituire l’attuale sistema energetico basato sul petrolio con uno che dipenda di meno dai combustibili fossili. È inevitabile ridurre presto i nostri consumi.

Seconda domanda: quali potrebbero essere le conseguenze? Non possiamo dire se il livello del mare si innalzerà di 63 o 83 o addirittura 123 centimetri entro il 2100. Possiamo però scommettere che Venezia sarà sott’acqua e con essa migliaia di km quadrati di terreno fertile.[4]

Terza domanda: si può fare qualcosa? Cosa possiamo fare? È necessario ridurre le emissioni di gas serra. Dato che il principale è l’anidride carbonica, dobbiamo ridurre il consumo di combustibili fossili. Sarebbe autolesionista non prendere provvedimenti.

Le conclusioni sul clima

- La qualità e la quantità dei dati misurati sul sistema climatico ci dà una conoscenza molto soddisfacente del sistema climatico; soprattutto è una base più che sufficiente per fare previsioni sull’andamento futuro della temperatura terrestre e delle variabili associate.

- L’accuratezza delle previsioni climatiche fatte dai laboratori scientifici non è assoluta ma è largamente sufficiente a prendere decisioni sul nostro futuro energetico: non c’è margine di dubbio sul fatto che dobbiamo “uscire dal petrolio”: ridurre i nostri consumi di combustibili fossili.

- Ci sono altre ragioni per ridurre i nostri consumi: il fatto che le riserve geologiche di combustibili fossili si stanno riducendo al punto che siamo vicini all’epoca in cui la disponibilità energetica sarà decrescente e i prezzi dei fossili saranno crescenti.

- Il “risk management” è ormai una scienza e i politici e decisori a livello nazionale e internazionale la dovrebbero conoscere. È il loro mestiere “prendere decisioni in situazioni di incertezza”.

Una società ad alta inefficienza

Le conclusioni del paragrafo precedente permettono di trarne altre. Troverete di seguito alcune affermazioni che sarebbe possibile documentare, ma a costo di portarci fuori dagli obiettivi e dai limiti di spazio di questo articolo. Vale la pena di elencarle ugualmente per mostrare che il futuro non è così nero, che gli impegni che ci attendono sono affrontabili.

- La transizione imminente a una società meno energivora e meno dipendente dai combustibili fossili sarà resa più facile dal fatto che il nostro sistema economico sociale è ad altissima inefficienza energetica. Questo permetterà di ridurre i consumi senza troppi disagi.

- Senza dubbio dovranno cambiare gli stili di vita delle nazioni industrializzate. Il consumismo perderà gradualmente la sua penetrazione: sta già accadendo negli Stati Uniti. Dovremo usare le cose invece di consumarle, possedere gli oggetti solo per usarli.

- Queste riduzioni, questi cambiamenti sono affrontabili con disagi moderati e diluiti nel tempo. Abbiamo già forti indicazioni che la cosa è fattibile. Una prima indicazione viene dal fatto che i paesi industrializzati (escludendo gli USA) hanno ridotto le loro emissioni dal 1997 a ora di quasi il 14%: questo è quasi tre volte quanto si erano impegnati a fare con il trattato di Kyoto (non è vero che è stato un fallimento totale!). Altra indicazione: in Italia i consumi di benzine per autotrazione stanno calando del 4% ogni anno dal 2004.

Non è questa la sede per analizzare le cause. Ma è importante notare che questo calo è di più di quello che ci aspettavamo dal vertice di Copenhagen. Vuol dire che l’altissima inefficienza energetica attuale ha una faccia positiva: le riduzioni delle emissioni sono possibili e non così gravose.