Vediamo ora di citare qualche passo non propriamente corretto dal punto di vista storico:

1) «Proprio qui, nella prima democrazia del mondo, il filosofo Platone tre secoli e mezzo prima di Cristo fornì la principale testimonianza di Atlantide nella letteratura» (p. 16). Questa inesattezza era già contenuta nelle pagine dell'Atlante del 2006. Quella di Platone non è la principale testimonianza relativa all'esistenza di Atlantide, ma l'unica. La differenza è sostanziale. Non esiste, infatti, un'altra fonte autonoma rispetto a quella platonica sulla quale basarsi per documentare la realtà del continente perduto. Come ha scritto Pietro Janni, «per parlare di Atlantide bisogna per prima cosa sgomberare il campo da un equivoco sempre rinnovato, e non ci sono parole troppo forti per farlo; bisogna ribadire cento volte, metterselo bene in testa, che stando a quanto sappiamo è assolutamente improprio ed erroneo chiamare la storia dell’Atlantide 'leggenda' o 'mito'; essa è tramandata in sostanza da un unico autore, Platone, che la riferisce come arrivatagli attraverso una vicenda romanzesca in cui compaiono poche persone, senza pretendere affatto che si tratti di una tradizione diffusa della quale si sia impadronita la fantasia popolare»[3]. Mentre nell'articolo su Voyager Magazine si prosegue proprio scrivendo: «la leggenda si tramandava già da generazioni».

2) «La descrizione che i sacerdoti egizi fecero a Solone di quella superba civiltà scomparsa costituisce il punto di partenza per chiunque voglia iniziare a cercarla. Si dice che si estendesse oltre le colonne d'Ercole, al di là del mar Mediterraneo, in quello che oggi chiamiamo Oceano Atlantico» (p. 16). Sbagliato. Nel testo di Platone non si dice questo. Si parla certo di un'isola o continente oltre le colonne d'Ercole, ma il filosofo greco non specifica che quelle 'colonne d'Ercole' siano effettivamente dove per noi è scontato collocarle, cioè presso lo Stretto di Gibilterra. Per esaminare questo punto è necessaria una approfondita preparazione sulle conoscenze geografiche degli antichi. Non a caso, tale specifica questione ha dato vita a un ampio dibattito fra gli studiosi della 'questione Atlantide' a partire dal XVII secolo fino ai giorni nostri[4].

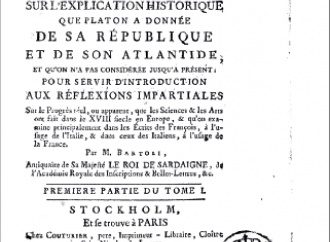

3) «Le scoperte degli archeologi di Napoleone scatenarono un'autentica mania per ogni genere di antichità e indussero più tardi uno scrittore francese, Jules Verne, a portare la storia di Atlantide, fino ad allora nota solo a pochi frequentatori delle biblioteche esoteriche, all'attenzione del mondo intero» (p. 19). Errore. Nell'arco di tempo caratterizzante la nascita e lo sviluppo della scienza moderna, il tentativo di dimostrare la consistenza storica del mito di Atlantide rappresentò un'ipotesi di ricerca scientificamente plausibile e ampiamente discussa, che coinvolse numerosi ed autorevoli ricercatori come Hooke, Stensen, Kircher, Newton, Tournefort e, in seguito, molti protagonisti dell'età dei Lumi. Del resto alcuni di questi autori sono citati nell'articolo stesso, ma non si capisce perché dovessero essere frequentatori di biblioteche esoteriche, visto che nella discussione su Atlantide di esoterico c'era ben poco (e sarà così proprio fino all'Ottocento). Infatti, la controversia sull'esistenza di Atlantide si sviluppò, sostanzialmente, lungo due direttrici specifiche, una di ordine geologico, naturalistico e geografico, ed una di natura cronologica. Nel primo caso, la 'questione Atlantide' ripercorre, da una parte la storia dei dibattiti sulla creazione, la struttura, l'evoluzione del globo terrestre, dall'altra quella dei viaggi di esplorazione a scopo scientifico. Nel secondo caso, essa diventa parte integrante delle dispute sui problemi della cronologia, strettamente legate al tema dell'origine dell'uomo e delle civiltà. Dibattiti e dispute che Verne ben conosceva.

La presentazione delle varie ipotesi nell'articolo è intervallata da commenti di Richard Ellis, presentato come "scrittore". Ellis è soprattutto un famoso illustratore del mondo marino, sul quale ha scritto numerosi libri. Uno di questi (tradotto anche in italiano) è dedicato ad Atlantide. Ma diciamo che Ellis non si può certamente definire uno storico professionista. Lo si vede, ad esempio, quando viene riportata questa sua affermazione: «La scoperta di Schliemann cambiò completamente l'atteggiamento verso la mitologia e l'archeologia. Prima i lettori erano convinti che i versi di Omero fossero pura fantasia, che avesse inventato tutto, che Troia non fosse mai esistita» (p. 20). Falso. È esattamente il contrario. Dal Quattrocento in poi decine e decine di viaggiatori si recarono in Asia Minore con l'obiettivo di rintracciare, sulla base delle indicazioni di Omero, i resti dell'antica Troia. Fra questi due famosi scienziati: Ruggero Boscovich e Lazzaro Spallanzani.

Altra lacuna dell'articolo è quella di essere privo non solo di qualsiasi riferimento bibliografico, ma anche dei riferimenti relativi alle citazioni fatte durante il testo (cfr. Query n. 20). Ci si trova quindi nell'impossibilità di stabilire in che sede Richard Ellis abbia fatto le dichiarazioni che vengono riportate e di verificarne la correttezza. Ad esempio, il lettore potrebbe essere interessato ad approfondire l'argomento sviluppato a proposito del celebre (e immancabile) Atlantide e il mondo antidiluviano (1882) di Ignatius Donnelly: «Vista la popolarità del libro – sottolinea Ellis – la gente tendeva a credere che il suo contenuto fosse vero. è possibile che il lettore consideri reale un'opera di fantasia se viene presentata in maniera intelligente e contiene un certo numero di dati scientifici». Purtroppo, però, la citazione viene buttata lì e non sviluppata, mentre sarebbe stata un'ottima base per costruire, una volta tanto, l'argomentazione in maniera più seria sia storicamente che scientificamente. Accontentiamoci. Nel marzo 2015, infatti, Archeo Misteri Magazine, ha dedicato a sua volta un articolo ad Atlantide (I Re di Atlantide diventarono gli dèi), riproducendo proprio un estratto dell'opera di Donnelly. Che viene presentata in questo modo: «Nel 1882 vide la luce il suo libro (inedito in Italia) su Atlantide e a oltre 120 anni di distanza, le sue argomentazioni non hanno minimamente perso la propria attualità» (p. 29). Purtroppo le cose non stanno affatto in questo modo. Caso mai, è l'esatto contrario. Tra l'altro, per informazione bibliografica, la sua edizione italiana alla fine il testo di Donnelly l'ha avuta[5].