La medicina ha il compito precipuo di tutelare la salute e non può prescindere da una prospettiva etica, sia perché è una scienza basata sul rapporto tra due persone, il paziente ed il medico, ma anche perché questo rapporto è squilibrato.

La dimensione etica permea da sempre la scienza medica, ma, negli ultimi 30 anni, l’avanzamento di conoscenze ha ampliato il dibattito è ha obbligato la deontologia, che disciplina i comportamenti, ad una sempre più precisa definizione dei principi generali che dirigono l’agire del medico e che guidano la medicina verso una sua maggiore umanizzazione centrata sul rispetto della persona nel suo complesso. In questa ottica, oggi la medicina non è più solo la scienza che “cura”, ma è anche il contesto che si prende cura della persona malata facendosi carico dei suoi bisogni, così come indicato dal codice di deontologia medica[2]. Questo nuovo paradigma della presa in carico chiama in causa anche le organizzazioni sanitarie perché la sua concretizzazione possa dirsi raggiunta.

Uno degli strumenti che l’etica mette a disposizione della medicina con lo scopo di equilibrare il rapporto tra medico e persona che a lui si rivolge è il “consenso informato” che diventa esso stesso un atto medico[2] ed impone al medico il dovere di informare; dovere che rende concreto e possibile il diritto del paziente alla libera scelta. E’ la Costituzione (art.32) che garantisce il diritto al consenso informato laddove si recita che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

La libertà è quindi strettamente connessa con l’informazione, con il sapere, con il capire: ecco perché non basta che il medico consegni il modulo scritto del consenso informato, ma deve anche discutere, faccia a faccia, con il paziente usando parole che quest’ultimo possa capire al meglio. Il medico deve lasciare spazio alle domande di chiarimenti del paziente ed assicurarsi che questi abbia capito prima di rilasciare il consenso informato[3].

Il codice di deontologia medica “identifica le regole ispirate ai principi di etica medica” e “impegna il medico nella tutela della salute individuale e collettiva”[4] se esso da un lato assicura la libertà e l’indipendenza del medico di scegliere in scienza e coscienza, dall’altro prevede dei confini specificando che “La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull’uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza”[2]

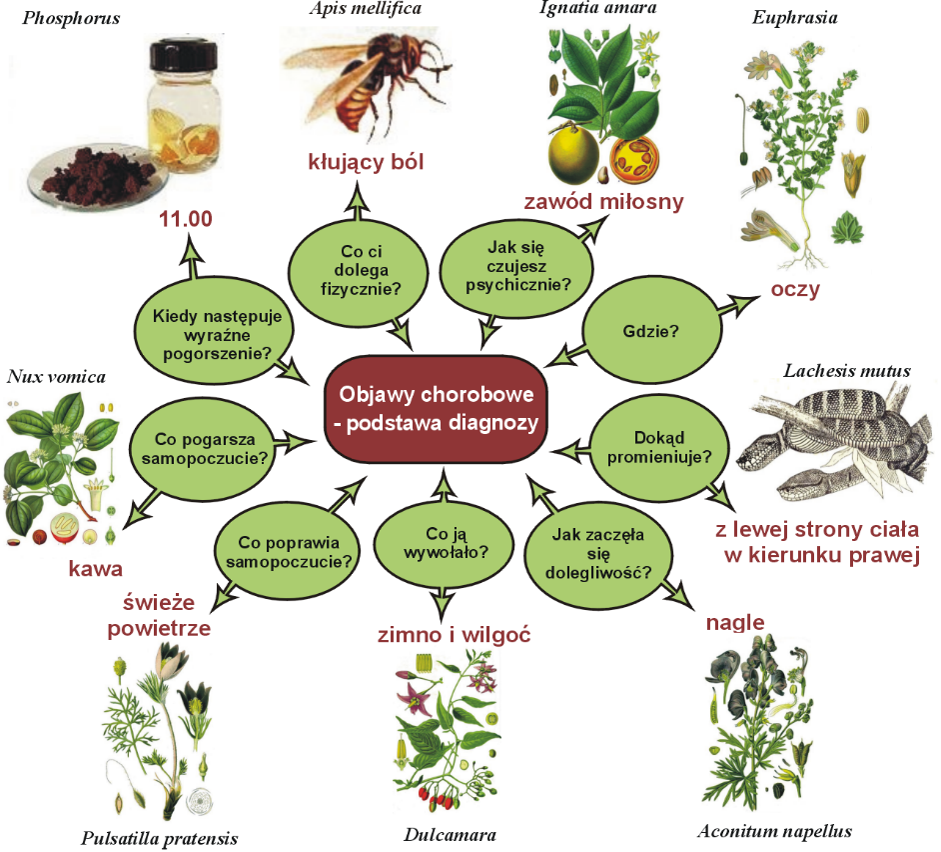

Inoltre, viene sottolineato che “Il medico può prescrivere farmaci non ancora registrati o non autorizzati al commercio oppure per indicazioni o a dosaggi non previsti dalla scheda tecnica, se la loro tollerabilità ed efficacia è scientificamente fondata”; in questo caso è previsto l’obbligo di acquisire il consenso scritto del paziente debitamente informato.[2] Relativamente ai sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali, tra cui si annovera l’omeopatia, l’art. 15 specifica che: “Il medico non deve sottrarre la persona assistita a trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia. Il medico garantisce sia la qualità della propria formazione specifica nell’utilizzo dei sistemi e dei metodi non convenzionali, sia una circostanziata informazione per l’acquisizione del consenso”.[2]

Il codice entra nel dettaglio del consenso specificando che l’informazione deve essere completa “sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di cura” e che la comunicazione deve essere adattata alla capacità di comprensione della persona assistita.[2]

Il focus del Codice rimane sempre e comunque il rispetto della dignità della persona assistita; rispetto che non può prescindere dalla verità non certo intesa come verità assoluta, ma come verità nel contesto di quanto oggi scientificamente validato dalle evidenze.

Nel 2010, Journal of Medical Ethics (JME) -British Medical Journal- ha pubblicato un editoriale[5] che rileva alcune criticità etiche legate all’omeopatia: rischio di indurre i pazienti a chiedere prodotti omeopatici invece che farmaci, utilizzo di risorse pubbliche a favore di sistemi non supportati da evidenze scientifiche con relativa sottrazione di risorse meglio utilizzabili in ambiti medici, possibile necessità di mentire al paziente rispetto alla efficacia del trattamento e perdita di fiducia nel Sistema Sanitario che avalla sistemi di non provata efficacia. Le criticità etiche della omeopatia sono al centro di una pubblicazione del Comitato Etico della Fondazione Veronesi[6] che afferma: “La libertà di scelta, infatti, ha valore solo se è informata: chi ha una malattia chiede una cura omeopatica non perché vuole esercitare il diritto di provare, ma perché è ingannato da una falsa promessa di guarire”. L’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri ha parimenti affrontato il problema etico dell’uso dei prodotti omeopatici e della problematicità di ottenere un consenso che sia informato.[7]

Vediamo come mai fonti autorevoli sottolineano il paradosso della necessità di mentire o ingannare il paziente.

Ad oggi nessun produttore di rimedi omeopatici ha fornito i dati di efficacia clinica necessari per registrare un farmaco con indicazione terapeutica: di conseguenza, in Italia nessun rimedio omeopatico ha una indicazione terapeutica perché AIFA ha rilasciato la sola autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti senza efficacia accertata[8]. Inoltre, nonostante le molte ricerche primarie, le revisioni sistematiche e le meta analisi condotte hanno evidenziato una efficacia sovrapponibile a quella aspecifica del placebo [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15] e al medesimo risultato sono, ovviamente, arrivate anche le Autorità Sanitarie[16],[17],[18],[19],[20],[21].

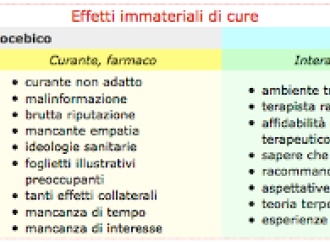

L’effetto placebo è dovuto all’instaurarsi di un rapporto medico paziente, sulla presa in carico, su l'instaurarsi di un legame empatico, sulle aspettative e sulla speranza dell’effetto della terapia consigliata da un medico autorevole[22]. A questo proposito, “occorre sottolineare che per sfruttare l’effetto placebo associabile a una relazione di cura centrata sul rapporto interpersonale non è necessario ricorrere a rimedi inefficaci o ingannare i pazienti”.[6]

Da tutto quanto sopra si evince che in caso di prescrizione di prodotti omeopatici l’informazione al paziente, dovendo essere circostanziata[2], dovrebbe specificare che il prodotto è “senza indicazioni terapeutiche approvate” (DL 2006/219) e che la prescrizione non si fonda su evidenze scientifiche validate, ma solo sulle aspettative di guarigione della persona malata. Ecco perché, in caso contrario, si paleserebbe la criticità etica di cui parla l’editoriale del JME[5] e il Comitato Etico della Fondazione Veronesi[6]: mentire al paziente.

Crediti Immagini

By Bastianow (Bastian) - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3396795

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Homeopathic_diagnosis.png#/media/File:Homeopath...

By Dr. Moumita Sahana - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94668810

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Homeopathic_Globules.jpg#/media/File:Homeopathi...

Biografia dell’autrice: Laureata in Medicina e Chirurgia, specializzata in Psichiatria e Master in Patologia Genetico Molecolare. Ha esperienza pluriennale come medico di base, come Psichiatra e nella sperimentazione clinica di farmaci e vaccini. Si veda il profilo Linkedin per maggiori dettagli

Bibliografia 3) Introduzione all’etica medica – 11. Le responsabilità del medico verso la società e verso il paziente – Accademia University Press (openedition.org)

5) Homeopathy is where the harm is: five unethical effects of funding unscientific 'remedies’ | Journal of Medical Ethics

9) Mathie R.T., Frye J., Fisher P., Homeopathic Oscillococcinum(®) for preventing and treating influenza and influenza-like illness , in Cochrane Database Syst Rev, Cochrane Collaboration, dicembre 2012.

10) McCarney R. W., Linde K., Lasserson T. J., Homeopathy for chronic asthma ., in Cochrane Database Syst Rev, Cochrane Collaboration, ottobre 2008.

11) Munar A., Gamboa O. A., Ortiz N. I., Homeopathy for osteoarthritis , in Cochrane Database Syst Rev, Cochrane Collaboration, ottobre 2008.

12) Coulter M. K., Dean M. E., Coulter M. K., Dean M. E., Homeopathy for attention deficit/hyperactivity disorder or hyperkinetic disorder , in Cochrane Database Syst Rev, Cochrane Collaboration, gennaio 2009.

13) McCarney R., Warner J., Fisher P., Van Haselen R., Homeopathy for dementia , in Cochrane Database Syst Rev, Cochrane Collaboration, luglio 2009.

14) Kassab S., Cummings M., Berkovitz S., van Haselen R., Fisher P., Homeopathic medicines for adverse effects of cancer treatments. , in Cochrane Database Syst Rev, Cochrane Collaboration, agosto 2012.

15) Smith C. A., Homoeopathy for induction of labour. , in Cochrane Database Syst Rev, Cochrane Collaboration, marzo 2010.

17) EVIDENCE FOR HOMEOPATHIC MEDICINES SUBJECT TO THE REGISTRATION PROCEDURE PROVIDED FOR ARTICLE L.5121-13 OF THE FRENCH CODE OF PUBLIC HEALTH

22) Fabrizio Benedetti. “La speranza è un farmaco. Come le parole possono vincere la malattia”. Mondadori, 2019