Abbate era nato a Isnello, nel cuore delle Madonie, nel 1886. Non era di famiglia poverissima – suo padre era un sottufficiale dei Carabinieri – eppure, come milioni di altri italiani, nel 1906 emigrò negli Stati Uniti. Stabilitosi a Chicago, lavorava come barbiere quando, secondo una versione, Gesù Cristo era entrato nel suo negozio per ordinarlo sacerdote della nuova Chiesa cattolica, che lui doveva rifondare. (Secondo un’altra versione, mentre stava uscendo da una chiesa un angelo con mantello verde ed elmetto l’aveva sollevato in aria per portarlo verso il Regno celeste, ma lui aveva scelto di salvare la Terra e così era stato riportato giù.)

Dal 1912 il negozio di barbiere di Abbate diventò il centro della sua opera di evangelizzazione, rivolta in primo luogo agli immigrati italiani: se il mondo voleva salvarsi, tutti i popoli e i potenti dovevano riconoscerlo come il nuovo capo di una Chiesa universale, proclamato da Dio. Alla fine degli anni '10, Abbate contava già parecchie centinaia di seguaci, quasi tutti italiani, che nel 1917 radunò nella “Chiesa Cattolica di Nuova Gerusalemme del Messaggiero (sic) Celeste”. Affermava di avere visioni quotidiane e cominciò a riferirsi a sé stesso come “Padre Celeste”, presentandosi in abiti sacerdotali sempre più complessi e bizzarri, spesso caratterizzati dalla presenza delle parole “Alfa, Elfa, Sette”. Affrontò ostilità e accuse (compresa quella di aver assalito sessualmente una dodicenne), difendendosi in tribunale, ma anche annunciando che la pandemia di influenza spagnola del 1918-20 l’aveva inviata lui per punire l’umanità per quelle calunnie. Accanto ad Abbate c’era una nuova Immacolata Concezione: una bambina di quattro anni, Gianna, che riteneva la reincarnazione della Vergine Maria. In effetti, dal punto di vista liturgico Abbate usava i riti cattolici dell’epoca, ma sostenendo che i “suoi” sacramenti erano infinitamente più efficaci perché il Padre l’aveva autorizzato a prendere su di sé tutta la Sua potenza.

Processato per la vicenda della dodicenne, nel 1923 fu dichiarato mentalmente incapace e rinchiuso per due anni in manicomio, ma il gruppo dei seguaci, pur ridotto di numero, lo attese. Uscì e ricominciò la sua opera di predicazione. Negli anni '30, Abbate aveva ormai stabilito una sua gerarchia; accanto a lui, l’ormai adolescente Gianna, due frati, una suora e alcuni aspiranti frati, tutti con incarichi altisonanti. Creò anche un piccolo ordine religioso femminile, ma poi incappò in nuovi guai giudiziari, sempre con l’accusa di abusi sessuali. La situazione precipitò; stavolta si trattava di una tredicenne e Abbate fu condannato a dieci anni di carcere, ma poi fu dichiarato pazzo e portato nuovamente in manicomio, dove rimase altri due anni circa.

Nel loro studio, Lundberg e Craig argomentano che, al di là delle idee curiose, il relativo successo della predicazione di Abbate e la continuità del gruppo anche durante i suoi periodi di detenzione sono da attribuirsi a due fattori. Il primo era il forte carisma di cui era dotato, una caratteristica spesso sottolineata dalle fonti primarie sulla vicenda. Era in grado di volgere il suo istrionismo in virtù, e, anzi, di farlo interpretare come prova della propria natura divina. L’altro motivo di successo erano le difficoltà incontrate dal clero cattolico di Chicago nell'esercitare il controllo sugli italiani, che provenivano in larga parte dal Meridione ed erano interessati quasi soltanto al culto mariano e dei santi. Le parrocchie che frequentavano, invece, erano gestite da sacerdoti di estrazione borghese e di origine settentrionale, che venivano quindi avvertiti come distanti da buona parte dei fedeli. Questo distacco spingeva alcuni emigrati a volgersi verso chiese protestanti, oppure a intraprendere strade eterodosse, appunto come quella indicata da Abbate. Così, appare più comprensibile anche uno degli aspetti più curiosi della vicenda del fondatore della Chiesa di Nuova Gerusalemme: la sua teologia, modellata sul materiale culturale più facilmente a sua disposizione, accolse senza problemi idee spiritistiche e teosofiche.

Abbate, infatti, non si considerava un essere umano come gli altri, sia pure destinato da Dio a rifare la sua Chiesa, ma ultraumano: perché lui era stato, letteralmente, un marziano.

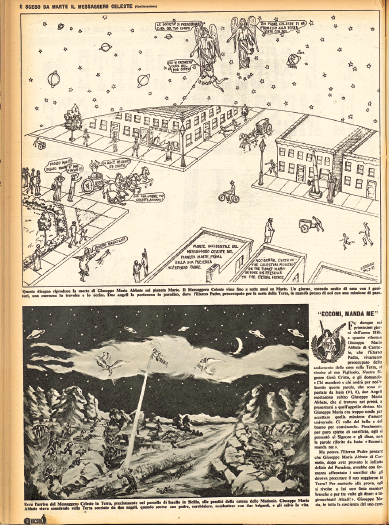

Raccontava infatti che Gesù gli aveva rivelato che, prima di reincarnarsi in Italia, aveva vissuto su Marte, pianeta meraviglioso e senza peccato, dove tutti glorificavano Dio con la musica e si parlava una sola lingua, l’italiano, la più armoniosa di tutte. Uno scienziato gli aveva mostrato al telescopio la Terra; grazie a quello strumento aveva intravisto Chicago, la città dove poi sarebbe finito a proclamare il nuovo Verbo. Già, perché, da lì a poco, ucciso da una carrozza, il bambino marziano si era trovato alla presenza del Padre, in Paradiso, dove aveva appreso che la sua morte era avvenuta per volere di Dio. Su consiglio di due angeli, il Padre aveva scelto di farlo rinascere in Sicilia, ma non prima di avergli mostrato dall’alto, grazie a un volo nei cieli dell’isola scortato da angeli, il suo futuro padre terrestre.

Il Marte di Abbate, in realtà non era ancora il pianeta della supertecnologia, dei dischi volanti e dell’invasione della Terra. Era un mondo idilliaco, di anime belle che inneggiano a Dio e vivono in una condizione da Eden. Certo, a quel quadro si sovrapponevano idee spiritistiche e teosofiche alle quali Abbate aveva attinto per immaginare un sistema solare con pianeti abitati e in contatto fra loro, ma al centro di tutto c’era la missione che aveva ricevuto da Dio Padre, con l’assenso del Cristo: rifare la Chiesa cattolica. Mentre si avvicinava alla Terra — non con un’astronave ma sulle ali degli angeli — vedendone i mali avrebbe voluto distruggerla, ma per nostra fortuna i due esseri gli ricordarono la sua missione. Aveva con sé le istruzioni per rifondare la Chiesa romana, il solo mondo religioso che rientrava nel suo orizzonte limitato. Con un nuovo Papa — lui — il mondo sarebbe stato salvo: altro non riusciva a concepire.

Malgrado l’interesse che riveste per la storia sociale, in Italia la vicenda di Abbate è poco nota. Eppure, testimonia i modi in cui un uomo di origine modesta si era adattato con successo a un mondo di libertà e di possibilità impensabili per un italiano, come gli Stati Uniti dei primi decenni del XX secolo. In patria, forse sarebbe rimasto intrappolato in una diagnosi impietosa per il resto della vita; in una metropoli come Chicago, invece, malgrado i guai cui abbiamo accennato, alla lunga riuscì non soltanto a trovare un senso alla sua esistenza, ma anche a creare una strana rete di solidarietà e di scambi con altri italiani, nominati a cariche improbabili nella sua struttura ecclesiale, dal cui vertice emanava decreti destinati al mondo intero. A testimonianza del legame che aveva stretto con alcuni connazionali, dopo la morte di Abbate, avvenuta nel 1963, la venerazione nei suoi confronti e la sua memoria si conservarono a lungo tra i funzionari e le suore che aveva consacrato. Poi, lentamente, il tempo svolse il suo compito, e il gruppo si estinse.