Per quando riguarda le scienze "dure" (e la Fisica in particolare) il problema dell’inganno deliberato da parte del sistema sperimentale non si pone. Gli elettroni non si comporteranno in modo da compiacere i ricercatori come potrebbe invece fare un gruppo di persone sottoposto a un esperimento di psicologia. Oltre alla frode, resta la possibilità dell’autoinganno basato sui propri pregiudizi, cioè su ciò che ci si attende da una misura sperimentale o da un calcolo teorico. Purtroppo, questo fenomeno è più frequente di quanto si creda. Di recente Monwhea Jeng ha pubblicato un articolo che passa in rassegna numerosi esempi.[2] Qui ci limiteremo a considerarne un paio.

Pregiudizio ed effetto gregge

La scienza è un’impresa umana collettiva e come tale non può sfuggire alle regole delle società umane. In particolare, nonostante tutte le cose che vengono dette circa il rifiuto del principio di autorità da parte degli scienziati, tale principio è ben presente anche nella comunità scientifica. La Fisica non sfugge a questa regola e la conseguenza è che possono passare molti anni prima che un errore propagandato da uno scienziato o da una scienziata autorevole venga identificato. Un esempio interessante è discusso in dettaglio nel libro di Peter Galison su come si pone fine a un’attività sperimentale.[3] Si tratta della misura di una quantità nota come rapporto giromagnetico dell’elettrone e indicata dalla lettera g. Non è essenziale qui definire g con precisione. È più interessante osservare come Einstein, sulla base di un suo modello, ritenesse uguale a 1 il valore di g. All’epoca in cui si svolsero questi fatti, gli anni 1910-1920, Einstein era già uno scienziato molto influente, in grado di orientare il lavoro di altri fisici. Nella prima misura sperimentale compiuta dallo stesso Einstein e da De Haas, i due trovarono, in effetti, per g un risultato molto vicino a 1. Un altro fisico sperimentale, Barnett, che aveva invece trovato, indipendentemente da Einstein e de Haas, valori vicini a 2 (il valore accettato oggi), venuto a sapere della misura di Einstein, ripeté le proprie misure, ritrovando un valore vicino a 1, in accordo con i risultati del famoso fisico. Ci vollero più di dieci anni per riconoscere gli errori compiuti sia da Einstein e De Haas sia dagli altri studiosi che avevano tentato di misurare g. Chiaramente sia Einstein e De Haas, sia Barnett sono stati influenzati dai propri pregiudizi: Einstein ha agito direttamente in base alla fiducia nel suo modello; Barnett, invece, non ha avuto il coraggio di smentire il grande fisico e ha adattato i propri risultati alla teoria di Einstein.

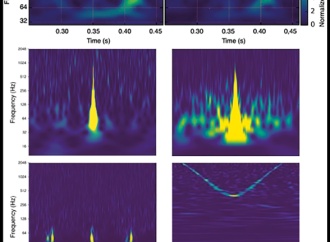

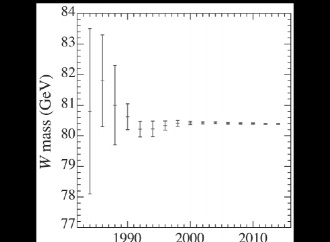

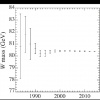

Un altro esempio notevole citato da Jeng riguarda le misure della velocità della luce, c, e si riferisce a un lavoro di Henrion e Fischhoff.[4] Tale ricerca mostra come i valori di c tendano a raggrupparsi per molti anni per poi saltare a un nuovo valore e rimanere intorno a quel valore negli anni seguenti. Per la misura della velocità della luce ciò è accaduto per ben due volte nella storia. Anche questo fenomeno potrebbe essere spiegato dall’effetto gregge. Il fatto che le successive misure di c tendano a raggrupparsi può essere legato a un fenomeno sociale per il quale i vari ricercatori cercano di confermare a vicenda i propri risultati sperimentali. Ciò avviene finché, anche sfruttando i progressi tecnologici, una nuova generazione di fisici decide di smentire le misure precedenti.

Conclusioni (provvisorie)

Abbiamo visto come la Fisica non sia immune dai problemi che infestano altre scienze e, in definitiva, tutte le attività umane. In particolare errori basati su pregiudizi sono sempre in agguato. L’effetto gregge rende poi molto difficile correggere questi errori in tempi brevi e, spesso, entro il periodo di vita e potere accademico dei gruppi di ricerca che propugnano e propagano tali errori.[5] Tuttavia, se l’errore riguarda un campo di ricerca che rimane interessante nel tempo, e se la comunità scientifica rimane aperta a contributi "eterodossi", l’errore prima o poi dovrebbe emergere. n

Enrico Scalas

Fisico, ricercatore presso

il Dipartimento di Scienze

e Tecnologie Avanzate

dell’Università

del Piemonte Orientale