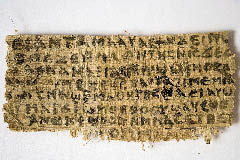

Ma da dove arriva quel papiro? Purtroppo dal mercato collezionistico: è, infatti, di proprietà di un privato che è voluto rimanere anonimo e che, a sua volta, lo avrebbe regolarmente acquistato negli anni scorsi da un collezionista tedesco ormai scomparso, insieme con altri papiri manoscritti in greco e in copto. Ciò solleva dubbi etici sull’opportunità di pubblicarlo; gli studiosi stanno, infatti, cercando di porre un limite, almeno deontologico, al commercio e alla dispersione di papiri manoscritti antichi di origine non nota, una pratica sempre più comune e molto deleteria: ad esempio, mentre stiamo scrivendo, sul sito di aste online eBay è in vendita, per 14.000 dollari, un lotto di diversi frammenti papiracei con testi in copto, uno dei quali è stato identificato dal papirologo canadese Brice C. Jones come un frammento di un folium di un codice forse databile al IV-V secolo contenente la versione copta della lettera canonica paolina ai Galati. Secondo Jones, lo stesso venditore ha ceduto nel corso dell’ultimo anno centinaia di frammenti greci o copti di origine, contesto e, ora, di destinazione incerta[3].

Il collezionista si è rivolto a King nel dicembre scorso, pregandola di esaminare il papiro in suo possesso, che ha temporaneamente depositato presso l’istituzione accademica, forse con l’intenzione di cederlo dietro compenso. La docente, che è in grado di leggere il copto ma che non è una specialista, si è quindi rivolta per un parere alla Luijendijk, già sua dottoranda e oggi professore associato alla Princeton University, dov’è considerata un’autorità emergente nel campo dei papiri greci e copti della prima cristianità. Insieme hanno poi coinvolto un altro membro della commissione di dottorato che aveva seguito la seconda, il professor Roger Bagnall, direttore dell’Institute for the Study of the Ancient World della New York University e uno dei massimi esperti di papiri greci oggi viventi. Insieme erano giunti alla conclusione che il papiro potesse essere autentico, anche se non tutti i dubbi erano stati dissipati. Procedere però a una formale pubblicazione avrebbe permesso ad altri esperti di valutare anch’essi la questione e di eventualmente intervenire.

Forse però i soggetti coinvolti, abituati alle tranquille discussioni in sedi congressuali o ai tempi lunghi delle risposte su riviste affermate, non avevano previsto l’esteso dibattito cui la presentazione e il preprint dell’articolo avrebbero dato origine: prima a Roma, poi, nelle settimane successive, sulla rete, ove, fra blog, social network e mailing list, sono diverse decine gli studiosi accademici che discutono fra loro e con il pubblico di temi inerenti al Vicino Oriente Antico, al Tardo Antico e alla letteratura cristiana antica.

Diversi commentatori hanno sollevato forti dubbi sull’autenticità dello scritto che potrebbe essere un falso contemporaneo, del quale King è stata vittima. Paleograficamente, il manoscritto appare strano, diverso da quanto ci si aspetterebbe da uno antico: la scrittura è stata forse vergata con un pennello piuttosto che con un calamo, lo scriba è incoerente nel tracciare le lettere e, in generale, non sembra possedere grandi abilità scrittorie[4]. Il testo sembra dipendere dal vangelo di Tommaso[5],[6]; soprattutto, poi, pare riprendere un errore tipografico presente in un’edizione online di quest’ultima opera letteraria, risalente al 1997[7]. Il falsario, forse in possesso di un papiro antico ma non avvezzo al copto, si sarebbe ispirato a quel sito web per creare l’artefatto, prendendo in prestito piccole parti di Tommaso e modificandole dove necessario. Se è quanto è avvenuto, la storia potrebbe ricordare a qualcuno dei nostri lettori quella della cosiddetta piccola pergamena di Rennes-le-Château, contenente il testo latino di Luca, 6.1-9, malamente copiato, com’è stato dimostrato qualche anno fa, dalla riproduzione di due pagine del Codex Bezae Cantabrigensis, un codice greco-latino del quinto secolo che testimonia una traduzione Vetus Latina (cioè pre-Vulgata) del Nuovo Testamento, apparsa in un dizionario biblico francese del 18958. Il paragone è in un certo senso azzeccato: proprio sulle speculazioni su Rennes-le-Château e il matrimonio di Gesù era costruito il volume di Baigent e soci Il Santo Graal (1982) che ha in seguito ispirato Dan Brown e lo spirito della nostra epoca (Zeitgeist); fin dall’inizio, Jim Davila, rispondendo a un’affermazione piuttosto avventurosa di Bagnall riportata dalla stampa, aveva richiamato l’attenzione sul fatto che «questo frammento è esattamente, esattamente quanto la Zeitgeist del 2012 vorrebbe che noi trovassimo in un antico vangelo[8]».

In neppure un mese, i dubbi erano ormai troppi: rinviata a data da destinarsi la pubblicazione dell’articolo, sono stati commissionati esami sull’inchiostro utilizzato sul papiro, che però potrebbero non essere risolutivi. La vicenda rischia così di trasformarsi in qualcosa di simile (per tornare a Il Santo Graal) a quella della presunta lettera di Clemente d’Alessandria a Teodoro contenente frammenti di un vangelo apocrifo attribuito all’evangelista Marco, di cui Morton Smith procurò forse l’edizione e sulla cui autenticità ancora oggi, dopo decenni, i sostenitori dell’antichità del testo si scontrano con i sostenitori del falso in una disputa in cui non sono sempre estranee valutazioni ideologiche.

Come sempre più spesso accade, al di là di come e se terminerà questa disputa, internet si dimostra essere una sorta di peer-review alternativo e parallelo, a volte più efficace e veloce di quello reale. Quando ci capiterà di riflettere sui limiti dello strumento, dovremmo forse anche tenere conto anche dei suoi possibili pregi.