Come vedremo dagli esempi raccontati in queste pagine, che per ragioni di spazio e di interesse sono limitati all’Italia ma non sono un’esclusiva nostrana, molte teorie controverse attecchiscono facilmente in contesti locali, avanzate da “ricercatori indipendenti” legati a un territorio circoscritto e difese con forza da quotidiani di piccola tiratura, ma che poi rimbalzano su tutti i media. Troviamo grandi personaggi del passato ricollocati in geografie improbabili, cacce a tesori leggendari, allineamenti astronomici e assonanze linguistiche che nascondono discendenze ancestrali.

Tuttavia, sarebbe un errore liquidare queste vicende come innocue fantasie o manifestazioni di un risibile campanilismo. Accade infatti che le pseudoteorie archeologiche finiscano per coinvolgere enti e istituzioni, con impatto diretto sulla gestione di fondi pubblici. Succede che siano finanziati, su basi pseudoscientifiche, musei, allestimenti e attività varie, e che nozioni prive di riscontro trovino spazio nelle scuole e negli show televisivi. Ne consegue un discredito sulla professione e sul ruolo dei ricercatori, la cui percezione risulta distorta da parte del pubblico. Si inaspriscono, infine, fratture socioculturali e si alimentano immaginarie superiorità e gerarchie tra popoli e comunità che cementano la propria legittimazione nel revisionismo: sono le stesse dinamiche che possono dar vita a scenari di gran lunga peggiori, storicamente già vissuti e oggi purtroppo nuovamente all’orizzonte, come le discriminazioni razziali.

Aquisgrana è nelle Marche?

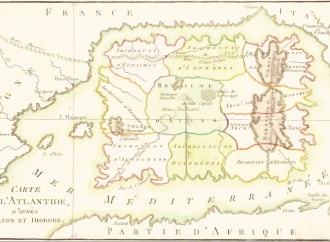

Tutto questo è opera di don Giovanni Carnevale (1924-2021), sacerdote e plurilaureato insegnante di lettere classiche e moderne, varie lingue e storia dell’arte, che ha dedicato all’argomento almeno gli ultimi 23 anni della sua vita e più di una dozzina di libri. L’illuminazione gli venne dall’osservazione dell’oratorio carolingio di Germigny-des-Prés, vicino Orléans, un edificio coevo della Cappella Palatina di Aquisgrana (VIII secolo) e realizzato nello stesso stile. Carnevale notò una netta somiglianza tra l’oratorio e l’abbazia di San Claudio al Chienti, nel comune di Corridonia (MC), la cui datazione al XII secolo considerava errata. La conclusione è semplice quanto rivoluzionaria: è l’abbazia marchigiana la prima vera Cappella Palatina, ed è a questo modello che l’oratorio francese si ispira! Del resto non è mai stato provato (a detta sua) che Aachen corrisponda all’antica Aquisgrana. Tale erronea associazione sarebbe da imputare all’incoronazione degli imperatori e alla residenza imperiale collocabili nella città tedesca, secondo la sua teoria, solo in un secondo momento. Lo confermerebbe l’elezione di Aachen a capitale, avvenuta solo nel 1166, (si trattava in realtà di una riconferma della medesima sede imperiale), e anche la traslazione della salma di Carlo Magno verso quel luogo. Negli Annales Aquenses del XII secolo, citati come prova documentale, compare effettivamente un riferimento allo spostamento delle spoglie, ma non essendovi specificate provenienza e destinazione, Carnevale ne immaginò il trasferimento dall’Italia alla Germania, nella “nuova” e più nota Cappella Palatina (sebbene da altre fonti, come la Chronica Regia Coloniensis, si evinca sì, un cambio di sepoltura, ma all’interno della stessa Aquisgrana). La prima deposizione dell’imperatore andrebbe quindi individuata all’interno dell’abbazia di San Claudio al Chienti, stessa località scelta come prima capitale del Sacro Romano Impero.

La vicenda diventa degna di nota perché non consiste in un semplice “ribaltamento del dogma accademico” che appassiona e inorgoglisce la popolazione locale, ma in una serie di eventi con ripercussioni su istituzioni e società. Nel 2014, infatti, all’interno dell’abbazia viene installata una targa con un’iscrizione in memoria di quella sepoltura, come riferisce il 26 gennaio di quell’anno Il Corriere Adriatico. Ad apporre la targa è il “Centro Studi San Claudio al Chienti”, fondato da ammiratori e accoliti di Carnevale, che ne promuove le idee con pubblicazioni, articoli e conferenze, e che dentro l’abbazia ha persino allestito un percorso espositivo a tema: una vera e propria musealizzazione condotta senza l’intervento di alcun organo competente, visitata nel tempo da migliaia di turisti. Nel 2017 don Carnevale ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Corridonia e nel 2023, due anni dopo la sua morte, è stato fondato un altro centro studi, che porta il suo nome e il cui compito è «diffondere la scoperta di Aquisgrana in Val di Chienti nelle Università, nelle scuole e in ogni luogo». Ma l’apice è stato raggiunto con l’inserimento delle tesi di don Carnevale in un testo scolastico di storia dell’arte adottato in varie scuole d’Italia: su Civiltà d’arte (Dorfles, G. e Ragazzi, M., 2019, Istituto Italiano Edizioni Atlas) si legge di una possibile sepoltura di Carlo Magno a San Claudio, con tanto di attribuzione della paternità dell’ipotesi.

È l’inizio del radicarsi di un falso storico che supera la dimensione campanilista e che rivendica ulteriore credito in quanto venduta come la verità che l’accademia tenterebbe di occultare. Infatti, qualche seria azione di netto contrasto è stata condotta. Nell’estate del 2024 è giunta all’arcidiocesi di Fermo una petizione, firmata tra gli altri da Alessandro Barbero e dallo storico dell’Università di Aachen Florian Hartmann, con la richiesta di rimuovere dall’abbazia di San Claudio tutto ciò che la legava senza fondamento a Carlo Magno. L’arcivescovo Rocco Pennacchio l’ha accolta, disponendo la rimozione della targa commemorativa e dell’installazione “museale”, cosa avvenuta, fra compiacimenti e imbarazzi, lo scorso ottobre. Ma non è detto che si concluda qui l’avventura dei discepoli di don Carnevale. Gridando al complotto oscurantista, promettono di non demordere nel difendere il proprio territorio e l’offesa memoria di un mentore paragonabile a Galilei.

Il tesoro di Alarico

Ci sono altri illustri sovrani del passato la cui memoria aleggia ancora nei luoghi che custodirebbero le loro tombe perdute. A Cosenza si cerca quella di Alarico, re dei Visigoti, protagonista del celebre saccheggio di Roma del 410. Perché a Cosenza? Perché dopo quell’epocale evento, questi si diresse alla testa del suo esercito verso il Bruzio (Calabria), intento a raggiungere l’Africa settentrionale. Ma morì improvvisamente, e anche abbastanza misteriosamente, nell’estate dello stesso anno proprio vicino alla città calabra. A questo punto la storia si mescola alla leggenda, in quanto l’unica fonte che ne parla è la Getica dello storico bizantino Jordanes, più tarda di quasi un secolo e mezzo rispetto agli eventi e ritenuta poco attendibile da molti storici: Alarico sarebbe stato sepolto nei pressi di Cosenza, nel letto del fiume Busento, deviato temporaneamente per quell’occasione. Tutti gli operai coinvolti nell’opera sarebbero stati uccisi e sepolti insieme al re e alle enormi ricchezze accumulate nelle sue razzie.

Intorno alla metà del Settecento, si ricorda che Ettore Capecelatro, governatore della città, fece condurre cinque giorni di scavi infruttuosi nel fiume; qualche altro vano tentativo fu effettuato nel secolo successivo, ma è nel Novecento che si conta il maggior numero di interventi, a partire da quello del 1937 della radioestesista francese Amélie Crevolin. Dichiarando di aver individuato il punto esatto della sepoltura grazie al suo pendolino, la donna fu autorizzata a indagare a fondo il fiume. L’attività non produsse risultati concreti, ma ebbe grande risonanza, e addirittura l’effetto di spingere Himmler in persona, il capo delle SS naziste, a recarsi a Cosenza. In quel caso l’intento era di “germanizzare” Alarico e annoverare così un prestigioso antenato nella propaganda razzista del Reich; non vi fu alcun esito, ma si contribuì ad alimentare la leggenda corredandola di un ulteriore alone di misticismo. Così nel 1968 vennero ripresi alcuni passi di Rutilio Benincasa, astrologo cosentino del XVI secolo, interpretando i quali ci si convinse che bisognava indagare sotto il pavimento della chiesa di S. Pancrazio. Poi, tra il 1986 e il 1989, lo svedese Erik Furugard, rifacendosi ancora a Jordanes, dichiarò che il tesoro era nel punto in cui il torrente Piedimonte confluisce nel Busento, e nei primi anni ’90 si chiese alla Soprintendenza di effettuare scavi in una grotta tra Carolei e Mendicino. Più di recente, l’avvento dei social ha consolidato il mito, con un proliferare di comunità virtuali che anelano fortemente al ritrovamento del tesoro, con aperti inviti, anche da parte di figure istituzionali, a sfruttare la figura di Alarico, se non altro come attrattiva turistica.

Infatti la caccia vera e propria è riaperta oggi più che mai. Nel 2016 si è dovuto addirittura pronunciare il Ministero dei Beni Culturali, negando i finanziamenti richiesti dal Comune di Cosenza per condurre una ricerca sistematica del tesoro nel Busento. E anche in questo caso, come per San Claudio al Chienti, nel 2024 una schiera di archeologi e storici ha sottoscritto un appello all’allora ministro Sangiuliano per bloccare la costruzione del Museo di Alarico (già fermata con un provvedimento del 2018, poi annullato nel 2022). Nello stesso appello è stata chiesta anche la rimozione della statua di “Brettia” eretta nel 2023 nel centro storico di Cosenza, presentata senza alcun fondamento storico quale mitica fondatrice della città e generatrice dell’etnonimo Bruzi.

Non bastano dunque né l’aura leggendaria né i fallimenti delle ricerche a far desistere dall’impresa. Anzi, il bisogno di adottare un retaggio da esibire con orgoglio è forte al punto da spingere ad accaparrarselo da qualche altra parte. Ed ecco che nel 2023 lo scrittore Angelo Raffaele Amato propone una nuova collocazione per il tesoro di Alarico: l’area di Policastro, nel Cilento, in corrispondenza del fiume Bussento, non Busento: gli antichi copisti avrebbero trascritto una “s” di meno.

Le piramidi italiane

Sembra che per potersi dotare di un singolare passato, un territorio debba vantare ancora tanti segreti nascosti: piramidi comprese. In fondo se ne trovano in diverse parti del mondo, perché non in Italia? Dove ne avremmo almeno tre esempi, dislocati da nord a sud.

Le più note forse sono le “piramidi di Montevecchia”, collocate in Brianza nel parco di Curone. Comunemente riconosciute come colline, secondo i fantarcheologi sarebbero in realtà tre costruzioni piramidali, non si capisce bene se edificate da zero con la messa in opera di tonnellate di materiale lapideo (proveniente chissà da dove) o tramite il rimodellamento di un’impalcatura geologica preesistente. Non si è in grado nemmeno di stabilirne con esattezza una cronologia, ma dovrebbero avere un’età compresa tra 3000 e 10.000 anni (se tolleriamo un “piccolo” scarto d’errore). Di certo, non possono essere strutture naturali, poiché sono perfettamente allineate con le tre stelle della cintura di Orione, essendo di fatto una replica fedele, su scala ridotta, delle piramidi di Giza. Rispetto a queste, l’asse di allineamento risulta ruotato di 90 gradi in senso orario, ma la corrispondenza è troppo lampante perché sia un caso.

Naturalmente anche le piramidi brianzole fungerebbero da luogo di culto e osservatorio astronomico per la determinazione di cicli lunari ed eclissi. Per capirlo basterebbe osservare la collina centrale, nota come Belvedere Cereda, il cui profilo a gradoni testimonierebbe l’impiego di tecniche costruttive tipiche delle piramidi. Purtroppo è impossibile indagare oltre, visto che la collina è oggi privata e inaccessibile, ma in ogni caso «le immagini parlano da sole». Tutte queste ipotesi sono infatti formulate essenzialmente in base alla comparazione di fotografie aeree, mutuando l’esperienza delle più celebri “piramidi bosniache” (tre alture nei pressi di Visoko) le quali, nonostante le svariate confutazioni, hanno fatto da modello.

Sulla stessa scorta vengono scoperte anche le “piramidi del Sannio”, dove se ne conterebbero addirittura quattro: quella di Sant’Agata dei Goti (BN), ribattezzata appunto “una seconda Visoko”, e quelle di Moiano (BN), Montesarchio (BN) e Caiazzo (CE). Quest’ultima, più distante, costituirebbe l’allineamento con Sirio, mentre tutte le altre riprodurrebbero di nuovo la cintura di Orione. Alla sconvolgente scoperta è stata dedicata anche una puntata di Freedom, il programma condotto su Italia 1 da Roberto Giacobbo.

Pochi dati invece si hanno al momento per tre “insolite colline” nei pressi di Pontassieve in provincia di Firenze, ma tutto farebbe pensare anche a queste come strutture piramidali. Al contrario, a Pietraperzia in provincia di Enna esisterebbe almeno una chiara evidenza di piramide, corredata da interessanti monoliti nelle vicinanze. Purtroppo di quest’ultima resterebbero solo quattro rampe di gradini, che bastano comunque a ravvisarne una somiglianza con il monumento di Chichen Itza nello Yucatan, anche se l’influenza stilistica andrebbe ricercata piuttosto nell’area egizia, che, si sa, è più vicina alla Sicilia.

Tutte queste teorie iniziano a circolare su Internet a partire dagli ultimi anni 2000, all’indomani della “scoperta” di Visoko, lanciate o corroborate da ricercatori indipendenti come Vincenzo di Gregorio, Leonardo Benedetto Romano, Adriano Gaspani e Maurizio Cice. Oltre all’idea di base, alle metodologie e all’approccio amatoriale dei proponenti, le esperienze condividono altri aspetti fondamentali, come l’immancabile rimando ad antiche e perdute civiltà dall’avanzata competenza tecnologica per spiegare l’imponenza di tali presunte costruzioni. Se da un lato la geometria quasi perfetta di quei rilievi non ne renderebbe plausibile un’origine naturale, dall’altro neppure il comune essere umano dell’epoca (non si sa quale) sarebbe stato in grado di tali prodigi ingegneristici. Allora è breve il passo per finire a parlare di un intervento extraterrestre. L’allineamento con gli astri infatti non sarebbe un caso, ma una precisa necessità di contatto o addirittura una soluzione di incontro con i classici alieni.

Le mura “stellari” di Alatri

In Italia ci sono altre architetture antiche interpretate come riproduzioni astrali. È il caso di Alatri, in provincia di Frosinone. Sulla sommità del promontorio della città, nel suo centro storico, si erge un’acropoli interamente cinta da imponenti mura poligonali quasi integralmente conservate. La tecnica di costruzione muraria, ampiamente attestata in quasi tutta l’Italia preromana e non solo, si distingue per gli enormi blocchi a forma di poligoni irregolari, messi in opera a incastro senza l’ausilio di leganti. Proprio a causa delle ragguardevoli dimensioni, si è radicata nella cultura popolare la definizione di mura “ciclopiche”, dette poi anche “pelasgiche”, perché mitologicamente se ne attribuiva la realizzazione a esseri giganteschi, come i ciclopi appunto, fin dal Settecento, ma probabilmente già in età classica. Ma se oggi nessuno crede più alla fantasia dei ciclopi, sembra invece inestirpabile la teoria dei Pelasgi, popoli egei pre-ellenici dalla storia enigmatica e incerta. Anch’essi avrebbero fatto largo ricorso a possenti mura poligonali nelle loro costruzioni, motivo per cui quelle di Alatri vengono attribuite loro.

Fu il francese Louis Charles François Petit-Radel, all’inizio dell’Ottocento, il primo a parlare di mura pelasgiche per Alatri e anche per le fortificazioni simili presenti in gran numero nell’area laziale, datandole alla prima metà del II millennio a.C. Ma è un errore pensare che evidenze archeologiche somiglianti, geograficamente anche distanti fra loro, siano automaticamente da ricollegare a un’unica civiltà in un unico momento storico. In effetti, l’esatta cronologia delle mura di Alatri, che alcuni archeologi fanno risalire al I secolo a.C., altri al IV-III a.C., resta dibattuta, ed è anche speculando su tale incertezza che si radica maggiormente la convinzione che l’opera risalga, se non a ciclopi o ai Pelasgi, a popoli molto più antichi dei Romani e degli Ernici allora presenti in quell’area.

Tant’è che, secondo un’affascinante e controversa ipotesi, addirittura già gli Assiri miravano a conquistare Alatri! Non quella in Italia, ma una città mesopotamica omonima (apparentemente), citata per ben due volte nelle tavolette in cuneiforme del II millennio a.C. rinvenute nel palazzo reale di Mari (attuale Siria). Don Giuseppe Capone rivela nei suoi libri (e ai microfoni di Giacobbo nel programma Voyager di Rai Due) che quei testi descriverebbero una misteriosa città protetta da possenti mura, collocata su un’altura e già allora molto antica. L’Alatri che conosciamo oggi dovrebbe dunque rappresentare la ricostruzione a immagine e somiglianza di quelle antiche vestigia inespugnabili. In questa “rifondazione” la cinta muraria non avrebbe più fatto solo da elemento di difesa, ma avrebbe anche riprodotto una porzione di cielo notturno. Infatti è proprio questa l’idea più diffusa circa le mura di Alatri. Osservandole in pianta, il profilo poligonale del loro circuito ricalcherebbe fedelmente la costellazione dei Gemelli. Ogni angolo delle mura corrisponderebbe alla posizione di una di quelle stelle. Ma si potrebbe ulteriormente ampliare lo sguardo a tutte le cinque città di Frosinone appartenenti alla cosiddetta “pentapoli saturnia” (cioè fondate da Saturno secondo il mito): Anagni, Ferentino, Alatri, Arpino e Atina. Collegandole tra loro con un tracciato si otterrebbe la linea centrale proprio della stessa costellazione dei Gemelli.

Altri riferimenti astronomici sarebbero incisi direttamente su alcuni blocchi e in corrispondenza dei varchi di accesso nelle mura dell’acropoli. Sull’architrave della Porta Minore di Alatri per esempio figurano tre falli, classicamente interpretati come simbolo di fertilità. La porta, detta anche “dei falli” appunto, inquadra perfettamente il Sole durante gli equinozi, fenomeno che starebbe a simboleggiare una penetrazione, mentre lo spicchio di cielo che vi si può intravedere di notte mostrerebbe ciclicamente Osiride, seguendo precessioni di durata millenaria. Il riferimento a Osiride trifallico è quindi immediato. La conclusione? Quello di Alatri è un antichissimo tempio stellare, legato al culto della fertilità e impiegato come osservatorio astronomico.

Il fatto che l’orientamento di elementi architettonici permetta di scrutare i movimenti ciclici del Sole e di altri astri è senza dubbio affascinante, ma è un fenomeno abbastanza diffuso in tutto il mondo e ben conosciuto dagli archeoastronomi, che non deve sorprendere più del dovuto. L’umanità ha sempre scrutato il cielo e quasi tutti i popoli antichi hanno sviluppato forme di conoscenza degli astri visibili a occhio nudo, e del loro moto, che certamente poteva assumere valore religioso, cultuale e simbolico. Ma è una forzatura ricercare connessioni astronomiche nascoste laddove non è possibile evincerle con chiarezza, soprattutto quando si parla di osservatori e allineamenti.

E allora la pianta delle mura di Alatri? Come accade in quasi tutti i siti eretti su alture o promontori, l’andamento della cinta muraria segue semplicemente il profilo naturale del rilievo su cui poggia, per ragioni puramente architettoniche, strutturali e difensive. Le mura poligonali, come detto, risultano largamente impiegate in tutta l’area fin dal VII secolo a.C. e mantengono inalterata la loro funzione anche per i Romani, che ne sfruttano imponenza ed efficacia. Inoltre le indagini archeologiche non documentano nessun popolo egeo del II millennio a.C., ma hanno invece messo in evidenza le cave da cui i blocchi provengono, facendo luce su tecniche d’estrazione, taglio, lavorazione e messa in opera.

Esisteva davvero un’Alatri mesopotamica? No. Le due diciture in cuneiforme cui si fa riferimento sono leggibili come “a-la-at-re-e” e “a-la-at-ru-ù”. Un’assonanza statisticamente presente in chissà quanti idiomi, con cui è molto facile giocare per ricondursi a un passato mitico e altisonante.

Šekeleš, Siculi e Popoli del Mare

Le assonanze linguistiche si prestano benissimo anche a sfruttare la singolare somiglianza tra toponimi moderni ed etnonimi antichi e a volte il fascino esotico evocato è tale da sopravvivere a ogni confutazione. È proprio quello che avviene per alcuni dei cosiddetti Popoli del Mare, tra i più grandi interrogativi della storia antica. Con questo nome si indica un insieme di più gruppi etnici, protagonisti di una serie di concitati eventi collocati nel Mediterraneo del II millennio a.C. Si trattava di comunità autonome, talvolta descritte come mercenari, “predoni” del mare, in grado all’occorrenza di stringersi in alleanze. Tra gli accademici c’è chi sospetta abbiano avuto un ruolo di primo piano nel crollo dei palazzi micenei del 1200 a.C. e nel declino dell’Impero Ittita, ma di essi si conosce davvero molto poco, le fonti scarseggiano e gli storici fanno fatica a operare confronti per ricostruire provenienze e movimenti. Ebbero a che fare con gli Egizi, ora combattendo per loro, ora contro, e pare che abbiano subito una sonora sconfitta nel 1175 a.C. (circa) da parte di Ramesse III. Vengono infatti chiamati Popoli del Mare proprio perché nelle testimonianze egizie alcuni di essi vengono esplicitamente collegati all’ambiente marittimo.

Da alcuni geroglifici, come quelli nella Grande iscrizione di Karnak, possiamo risalire anche alla denominazione dei singoli gruppi etnici. Troviamo dunque traccia dei Peleset, Šekeleš, Shardana, Lukka, Tjeker, Tereš, Wešeš, Danuna e Aqaiwaša. Fin dal XVIII secolo si cerca di associarli (senza troppo successo) ad antiche etnie già note, ricercandone menzioni scritte in altre culture e lingue. Con questo metodo gli Aqaiwaša verrebbero assimilati ai famosi Achei descritti nell’Iliade e i Lukka ai Lici. Ma soprattutto gli ormai noti Shardana sarebbero associati al toponimo Sardegna e gli Šekeleš ai Siculi. Non è ben chiaro se questi due popoli traggano la denominazione dal presunto luogo d’origine o se al contrario gliela diano; cioè se provengano da Sicilia e Sardegna o se finiscano per stabilirsi lì in una fase successiva. Solo per i Peleset è stato possibile accertarne la corrispondenza con i Filistei, stessa etimologia del nome Palestina; in tutti gli altri casi, pur trovandosi qualche riferimento in altre fonti, non ci sono chiare prove archeologiche né documentali. Va precisato che tra gli addetti ai lavori l’argomento è ancora molto dibattuto e c’è chi dà credito all’ipotesi. Tuttavia i più tendono a discostarsene. Anche perché è appunto basata su un criterio di assonanza o allitterazione che difficilmente trova riscontro nella realtà. Bisogna inoltre tenere presente che non sempre una comunità è conosciuta con il medesimo nome da tutte le altre che ne fanno menzione. Nelle fonti è facile trovare etnonimi differenti in riferimento a uno stesso gruppo etnico.

Ma va soprattutto ricordato che la moderna lettura dei geroglifici egizi (i primi a raccontare dei Popoli del Mare) include alcune pronunce accettate per pura convenzione. È possibile conoscere quasi esclusivamente le consonanti di quelle parole, mentre le vocali in moltissimi casi vengono “aggiunte” da chi traduce, seguendo appunto criteri convenzionali.

Esistono poi altre ipotesi, come quella che propone di identificare gli Šekeleš con gli Shikalayu, naviganti e pirati originari dell’ipotetica isola Shikala. Si rimane comunque nell’ambito della speculazione teorica, perché allo stato attuale rimane insoluto il problema dell’identificazione di quasi tutti i Popoli del Mare.

Ciò nonostante, dopo quasi due secoli perdura e si rafforza nelle masse l’identificazione di Siculi e Sardi con Šekeleš e Shardana. Gli scaffali delle librerie (non solo nelle due isole), per non parlare del Web, pullulano di volumi che danno per assodata tale nozione e ricostruiscono addirittura interi secoli della loro storia, spesso sulla base di pure “intuizioni” o collegamenti forzati.

Camuni “Ariani”

La Valcamonica è un bacino cui continuamente si attinge per fantasticare su un magico passato perduto. Oltre 300.000 incisioni rupestri, praticate lungo circa 8000 anni, forniscono stimoli per le speculazioni più estreme, dai paleoastronauti ai razzi a forma di capanna. Ma accanto a queste, trovano spazio strumentalizzazioni ben più nocive. Il Novecento, infatti, secolo dei totalitarismi, è stato in grado di distorcere la lettura dei graffiti camuni piegandola a ideologie razziali.

I nazisti finanziarono diverse campagne di ricerca nell’area, pubblicando risultati ripresi addirittura fino ai primi anni ’60. Tra i vari attori della vicenda figura Leo Frobenius, direttore dell'Institut für Kulturmorphologie, fondazione tedesca per la ricerca antropologica (che oggi porta il suo nome). Nel biennio 1935-1936 costui inviò in Valcamonica l’illustratrice e fotografa Erika Trautmann, insieme a Franz Altheim, storico della religione romana e dell’antichità e in seguito docente dell’Università di Halle. A partire dall’anno dopo, le ricerche dei due vennero finanziate dalla Deutsches Ahnenerbe, la Società per la Ricerca dell’Eredità Ancestrale fondata da Himmler con l'obiettivo di cercare presunte prove dell'eredità culturale e razziale ariana: non a caso il 1937 è lo stesso anno in cui il gerarca nazista si reca a Cosenza alla ricerca di Alarico.

È opportuno qui sottolineare che l'ideologia nazista e le pratiche dell'Ahnenerbe - che finanziò spedizioni di ricerca, oltre che in Italia e in Germania, anche nei paesi scandinavi, nell’Europa orientale e in Tibet, hanno contribuito significativamente alla diffusione dell’approccio pseudoscientifico all'archeologia, influenzando il modo in cui miti e simboli vengono reinterpretati in chiave fantastica o esoterica: le tracce dell'approccio nazista rimangono evidenti in alcune correnti della fantarcheologia contemporanea che sfruttano narrazioni esoteriche o suprematiste.

Trautmann e Altheim lavorarono sempre a stretto contatto e firmarono insieme parecchie pubblicazioni, giungendo a conclusioni perfettamente in linea con gli obiettivi dell’Ahnenerbe: i Camunni erano di origine indo-germanica, cioè ariana. Lo desunsero dalla fase più antica individuata nella loro arte rupestre, ricondotta alla prima Età del Ferro. Le somiglianze con le incisioni della Scandinavia meridionale suggerivano anche per il popolo camuno una provenienza dall’Europa centrale; in seguito si sarebbe mosso verso il centro della penisola italica originando Latini e Falisci, popoli dunque a loro volta riconducibili agli indo-germanici. Ulteriori prove sarebbero le antiche svastiche incise su varie rocce, e anche la lingua camuna risultava, secondo Altheim, appartenente al gruppo latino-falisco. Ecco quindi che anche la gloria della storia romana era in qualche modo ricondotta agli ariani e dovuta a una superiorità razziale.

Quasi superfluo aggiungere che, anche solo da un punto di vista storico-archeologico, gli studi successivi smentiscono categoricamente queste tesi. Le fasi iniziali dell’arte in Valcamonica non risalgono all’Età del Ferro, ma addirittura al Mesolitico; la lingua dei Camuni è riconducibile al retico; le “svastiche” in questione sono varianti della famosa “rosa camuna”, antichissimo simbolo diffuso in varie culture, dall’interpretazione ancora molto difficoltosa. Interessante invece notare che le indagini degli italiani legati al fascismo abbiano condotto a conclusioni diametralmente opposte. Per Giovanni Marro, tra i principali studiosi di quel periodo, i Camuni discendevano dai popoli italici provenienti dal sud. Opinioni divergenti, ma stessa finalità politica: suprematismo razziale “legittimato” da presunta ancestralità.

D’altronde, il “primato italiano” esacerbato dal fascismo non portò solo alla costruzione di falsi storici come il famoso “saluto romano”, ma influì anche sulla direzione degli studi archeologici e i relativi obiettivi di ricerca, con ripercussioni scientificamente deleterie. L’incanto per la grandezza dell’Impero Romano, sul quale si puntava per consolidare l’orgoglio nazionale, portò a una concentrazione quasi totale degli sforzi sul recupero di rovine romane, trascurando evidenze archeologiche di altre epoche, con danni irreparabili. Le stratigrafie medievali e post-medievali furono infatti di frequente distrutte per raggiungere i livelli inferiori, ritenuti più degni d’attenzione e più importanti ai fini politici: l’archeologia e la storia romana costituiranno a lungo il filone di studi prediletto in Italia per via della spinta impressa in questo periodo. Si tratta di una distorsione della percezione del patrimonio culturale, ma fu la stessa dinamica a legittimare, nel quadro legislativo dell’epoca, le ben più gravi azioni discriminatorie e distruttive ai danni di minoranze etniche e sociali.

Bibliografia

- Antolini, S. e Piccinini, J., 2023. “To Cancel or not to Cancel? Quando è necessario cancellare la non cultura”, in Il capitale culturale, n. 27, Edizioni Università di Macerata

- Roma, G., 2015. “Intorno al mito di Alarico”, in MedievalSophia, Studi e ricerche sui saperi Medievali - Peer e-Review annuale dell’Officina di Studi Medievali, n. 17

- Gatti ,S., 2015. “Guida archeologica di Alatri”, Gangemi Editore.

- Picarazzi G., Torre R., 2011. “Influenza della geologia sull’edificazione e storia delle mura in opera poligonale di Alatri (Frosinone, Italia)”, in Atti Soc. tosc. Sci. nat., Mem., Serie A, 116

- De Marinis, R. C., Fossati, A., 2007-2012. “A che punto è lo studio dell’arte rupestre della Valcamonica”, in XLII Riunione scientifica dell’I.I.P.P. L’arte preistorica in Italia. Trento, Riva del Garda, Val Camonica, 9-13 ottobre 2007, Preistoria Alpina, 46 II (2012): 17-43 ISSN 0393-01571 © Museo delle Scienze, Trento