Sono proprio gli strati dell’atmosfera terrestre a conferirle diverse tonalità; la presenza di polveri, anche vulcaniche, di nubi sottili e di inquinanti atmosferici contribuisce a determinare questo fenomeno. In particolare, a giocare un ruolo cruciale è la bassa atmosfera, poiché vi si accumulano particelle di polvere che, a seconda della loro dimensione, influenzano lo scattering, cioè il fenomeno fisico della diffusione della luce. In fase di scattering, le lunghezze d'onda più corte (come il blu e il verde) vengono disperse più facilmente, mentre quelle più lunghe (come il rosso e l’arancione) attraversano l’atmosfera e raggiungono i nostri occhi. Per questo motivo, la Luna può assumere una tonalità più rossastra o aranciata quando è bassa sull’orizzonte (foto in testa all'articolo); un effetto simile si osserva sul Sole durante il tramonto e l’alba. Osservando invece la Luna piena quando è alta sull’orizzonte, il suo colore predominante non sarà il bianco, ma un tono più simile al grigio ardesia.

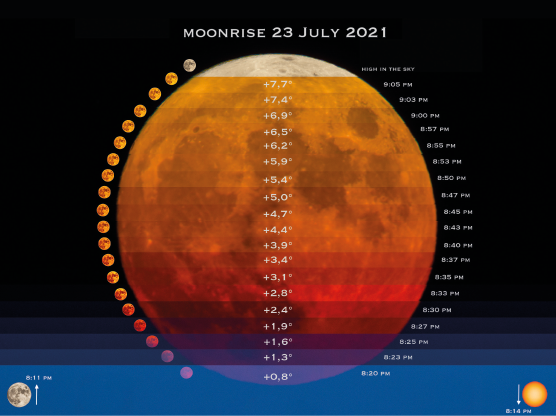

Durante le eclissi lunari, dalla Terra possiamo osservare una Luna rossa alta in cielo, la cosiddetta “Luna di sangue”. In questa occasione, la Terra si interpone tra il Sole e il nostro satellite bloccando direttamente la luce solare mentre i raggi solari attraversano l’atmosfera terrestre. Gli strati più densi e ricchi di particelle atmosferiche diffondono le lunghezze d’onda più corte e permettono a quelle più lunghe, come il rosso, di essere rifratte e proiettate sulla superficie lunare. Di conseguenza, la Luna appare illuminata di un suggestivo colore rosso, visibile anche quando è alta nel cielo notturno (come la prima Luna della seconda figura).

È possibile osservare una gamma più ampia di colorazioni della Luna quando sorge in concomitanza o poco dopo il tramonto del Sole. Durante il crepuscolo, l’atmosfera terrestre mostra spettacolari variazioni di colore e la Luna può sorgere con una tinta rosa, un colore meno conosciuto e meno appariscente, poiché emerge contro il fondo di un cielo ancora chiaro e luminoso (come la Luna centrale della seconda figura). Mentre il crepuscolo avanza e il cielo gradualmente si scurisce, la Luna inizia un “viaggio cromatico” attraverso il cielo. Man mano che si eleva, il suo colore transita gradualmente e dal rosa si sposta verso tonalità di rosso, poi all'arancione e successivamente al giallo. Infine, allontanandosi dall’orizzonte, dove l’atmosfera si assottiglia e diventa meno densa, il colore della Luna si trasforma nel grigio/bianco che comunemente conosciamo (quarta foto).

Nei giorni immediatamente prima e dopo il novilunio, la Luna mostra una doppia illuminazione. La parte non direttamente illuminata dal Sole è leggermente visibile grazie alla cosiddetta “luce cinerea”. Questa luminescenza più tenue è il risultato della luce solare che colpisce la Terra e viene riflessa indietro verso la Luna (foto qui sopra). Il fenomeno, studiato e documentato per la prima volta da Leonardo da Vinci, si verifica nelle fasi lunari in cui questa appare molto sottile, sia durante il periodo calante sia in quello crescente. Durante queste fasi, la Terra è quasi “piena” poiché dalla superficie lunare la faccia della Terra rivolta verso di lei è illuminata dal Sole. Pertanto, i raggi del Sole rimbalzano sulla Terra mostrando a un osservatore terrestre il suolo lunare, ancorché in ombra. L’intensità della luce cinerea varia in base alla porzione di Terra illuminata dal Sole. Se la Terra presenta vaste coperture di nubi o se espone una sua parte con predominanza degli oceani, si generano riflessioni che incideranno sulla luminosità della luce cinerea. È curioso pensare che, a parità di condizioni atmosferiche, possiamo osservare una differente luce cinerea in base a dove ci troviamo sulla Terra.

Anche la trasparenza dell’atmosfera terrestre incide sulla luce cinerea e sul colore della Luna in fase di eclissi totale. L’albedo terrestre, ovvero la sua capacità di riflettere, rappresenta la porzione di radiazione solare a onde corte che viene riflessa nello spazio (foto qui sopra). Questo parametro è cruciale per il clima del nostro pianeta, poiché le variazioni climatiche dipendono anche dalla combinazione di cambiamenti nell’intensità solare, nell’albedo della Terra e nell’effetto isolante dei gas serra. Per questo motivo, la luce cinerea è monitorata e studiata dai ricercatori.

La coincidenza delle dimensioni apparenti di Sole e Luna è un evento relativamente raro nell’universo e rende uniche le eclissi osservabili dalla Terra. Considerando che la Luna si allontana dal nostro pianeta a una velocità attuale di circa 3,8 centimetri l’anno, possiamo immaginare che un giorno dalla Terra si assisterà solo a eclissi parziali o anulari e possiamo ritenerci fortunati a vivere in un periodo in cui possiamo invece assistere a eclissi totali di Sole.

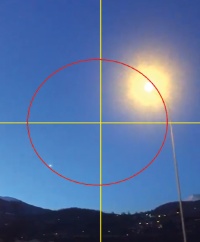

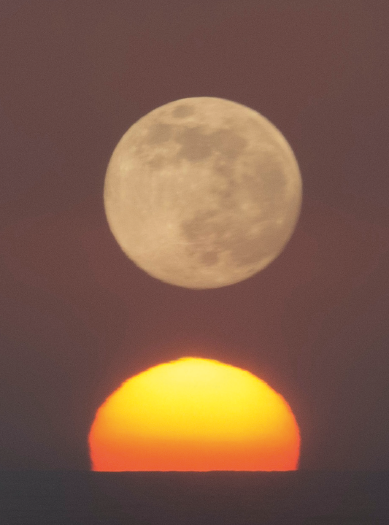

Sul Web è facile trovare immagini come il fotomontaggio proposto qui a fianco, che mostra la Luna piena nella stessa porzione di cielo dove è presente anche il Sole. Ma questa foto è impossibile. Durante la Luna piena, la Terra si trova esattamente tra la Luna e il Sole. Questo allineamento fa sì che la faccia della Luna rivolta verso la Terra sia completamente illuminata dal Sole, creando la visione notturna luminosa e piena che tutti conosciamo.

La Luna, fonte di meraviglia e mistero, rimane un simbolo della nostra ricerca di conoscenza e della nostra aspirazione a comprendere meglio il nostro posto nell’universo. Dal cambiamento delle sue tonalità al fascino della luce cinerea, offre una finestra sulle dinamiche della Terra e del suo ambiente. Attraverso l’osservazione dei fenomeni lunari, abbiamo l’opportunità di sfidare e arricchire la nostra comprensione della fisica atmosferica e della percezione umana. Studiare la sua luce, i suoi colori e le illusioni che può creare non è solo una questione di curiosità scientifica ma rappresenta un ponte verso la comprensione di fenomeni ben più vasti che governano il nostro pianeta.

Tutte le foto dell’articolo sono di Marcella Giulia Pace, salvo dove diversamente indicato