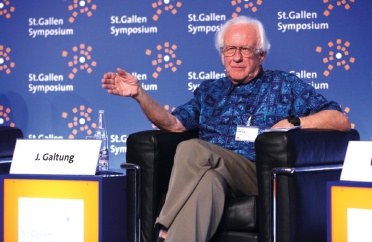

Il 17 febbraio 2024 è venuto a mancare, all’età di 93 anni, un personaggio, purtroppo non molto conosciuto al grande pubblico, che ha impegnato la sua intera esistenza alla nascita e allo sviluppo dei cosiddetti peace studies e della peace research: il matematico e sociologo norvegese Johan Galtung (Oslo, 24 ottobre 1930 - Bærum, 17 febbraio 2024).

Nel 1956 Galtung conseguì un dottorato di ricerca (PhD) in matematica presso l’Università di Oslo. Successivamente conseguì un secondo PhD, questa volta in sociologia[2]. Galtung era figlio di un medico e di un’infermiera e, come dichiarò lui stesso in un’intervista, «La mia intera famiglia era dedita alla cura della malattia. Ciò mi ha educato alla credenza ottimistica che ogni problema può essere risolto».

Animato fin dalla giovane età da ideali pacifisti, Galtung rifiutò di adempiere il servizio militare dichiarandosi obiettore di coscienza e, a 24 anni, venne arrestato e condannato a scontare sei mesi di reclusione in Norvegia per renitenza alla leva. Proprio in carcere Galtung scrisse la sua prima opera, dal titolo Gandhi’s Political Ethics (pubblicata nel 1955), insieme al suo maestro, il filosofo ed ecologista norvegese Arne Næss (1912-2009).

La linea di ricerca fondata da Galtung sorgeva in antitesi alla disciplina chiamata polemologia (letteralmente “studio della guerra”) introdotta dal sociologo francese Gaston Bouthoul (1896-1980). L’originalità dell’approccio di Galtung è consistita nell’analisi razionale delle condizioni della pace da un punto di vista strettamente scientifico. Superando in tal modo sia la concezione militare che equipara la pace a semplice assenza di guerra, sia una visione unicamente moralistica e spiritualistica, che ignora però il contesto delle condizioni sociali e politiche.

Alla base dell’approccio di Galtung alla gestione dei conflitti, vi è il superamento della logica binaria, tipica della guerra, che prevede un vincitore e un vinto. Logica che porta inevitabilmente a un’escalation di violenza, di armamenti e di vittime. Circolo vizioso, aggravato dalla disponibilità di armi nucleari in grado di generare una distruzione collettiva e totale.

A tale proposito Galtung citava spesso l’esempio dell’arancia e di due bambini che se la contendono. La semplicistica soluzione binaria prevede che i bambini lottino e che l’arancia venga accaparrata dal più forte. In realtà vi sono tante altre possibili soluzioni. I due bambini possono decidere di dividerla, di cederla, di venderla l’uno all’altro, di riporla rimandando il problema, persino di distruggerla rinunciando entrambi a essa. Possono inoltre richiedere l’intervento di un arbitrato indipendente. La negoziazione rappresenta una possibile soluzione, ma non è l’unica. Possono esserci altre soluzioni creative. Per esempio, i due bambini potrebbero raccogliere insieme altre arance, spremerle per produrne un succo oppure preparare una torta per gli altri membri della comunità. Prodotti che potrebbero essere venduti, producendo beneficio per entrambi i bambini, ecc.

È piuttosto evidente che la scelta di quale soluzione adottare dovrebbe essere ispirata da considerazioni razionali finalizzate all’ampliamento dei benefici e alla riduzione dei danni per entrambe le parti. Danni che invece aumenterebbero pericolosamente nel caso si optasse per la scelta binaria vincitore-vinto.

Dicevamo che per Galtung la pace non è solo assenza di guerra. Ma è soprattutto l’assenza, e la progressiva riduzione, di ogni tipo di atteggiamento violento nella soluzione dei conflitti, conflitti che di per sé sono ineliminabili in qualsiasi contesto sociale. Come lui stesso scrisse: «essere contro la guerra è una posizione moralmente lodevole, ma non è sufficiente a risolvere i problemi delle alternative alla guerra e delle condizioni per la sua abolizione».

Le sue radici familiari spinsero Galtung ad adottare una terminologia medica, concentrandosi soprattutto sulla triade diagnosi, prognosi e terapia. Galtung sostenne invece che purtroppo «la nostra cultura è mancante della diagnosi delle cause dei conflitti, della prognosi di cosa sta per accadere, delle proposte di terapia».

L’individuazione dei tre elementi della triade richiede ovviamente un preciso e specifico lavoro per ottenere la “pace con mezzi pacifici”. Ciò si consegue attraverso lo sviluppo, appunto, dei peace studies e della peace research. Ribaltando il tradizionale approccio si vis pacem, para bellum che, ahimè, oggi sta invece pericolosamente dominando la mente dei più influenti decisori politici a livello mondiale.

Dicevamo che Galtung parte dal presupposto realistico che i conflitti siano ineliminabili, ma è necessario ribaltare completamente il modo di gestirli. Scrive infatti: «Il maggior numero delle parti in conflitto ha qualche posizione valida: il lavoro sul conflitto consiste nel costruire una posizione accettabile e sostenibile a partire da quel “qualcosa di valido”, per quanto minuscolo possa essere». Occorre quindi evitare qualsiasi polarizzazione e demonizzazione reciproca, sforzandosi di vedere le cose anche dal punto di vista dell’avversario, ricercando tutte le altre innumerevoli soluzioni, oltre alla banale, e al tempo stesso nefasta, soluzione binaria.

Quelle di Galtung potrebbero apparire posizioni utopistiche, ma in realtà il suo approccio è molto pragmatico e suggerisce anche le possibili strade necessarie a raggiungere i risultati voluti. Egli distingue infatti tra violenza diretta, strutturale e culturale. La violenza diretta è quella più evidente che si attua nella guerra e nei conflitti armati. Ma essa nasce da radici più profonde e rappresenta solo la punta di un iceberg. Esiste infatti per Galtung un ideale “triangolo della violenza”. Il vertice più alto è rappresentato, appunto, dalla violenza diretta. I due vertici alla base sono costituiti rispettivamente dalla violenza strutturale e da quella culturale. La violenza strutturale comprende atteggiamenti già di per sé violenti, come lo sfruttamento economico e la repressione del dissenso. Ma include anche la messa a punto di tutte quelle strutture organizzative ed economiche che preparano e permettono l’attuazione delle guerre: mantenimento degli eserciti, le spese militari, gli armamenti, le industrie belliche, eccetera.

La violenza culturale è invece costituita da una forma più sottile ma pervasiva di giustificazione della violenza. Essa può caratterizzare gli apparati formativi, i mezzi di comunicazione, le curvature linguistiche, eccetera. Tutti elementi che favoriscono la creazione di una mentalità bellicista di tipo binario. Elemento essenziale della violenza culturale è, in altre parole, la propaganda che mira a far diventare l’opzione bellicista un fatto ovvio e naturale che non deve nemmeno essere messo in discussione. Come scrisse Galtung, la violenza culturale è, dunque, «sempre simbolica, si trova nella religione e nell’ideologia, nel linguaggio e nell’arte, nella scienza e nel diritto, nei media e nell’educazione. La sua funzione è piuttosto semplice: legittimare la violenza diretta e quella strutturale».Purtroppo la cronaca recente rappresenta una triste conferma delle considerazioni di Galtung.

È superfluo dire che affrontare certe tematiche sui banchi di scuola rappresenterebbe un enorme passo culturale in avanti, permettendo di fornire ai ragazzi gli strumenti critici per difendersi dalla propaganda e gestire razionalmente i conflitti.