Questa affermazione dello storico ed economista Thomas Piketty riassume il significato di un processo che, per le sue dinamiche di lungo termine e a causa della retorica ideologica che l’ha giustificato, è rimasto per molto tempo ignorato, finché non è iniziato a diventare talmente evidente da trasformarsi in un megatrend, vale a dire una di quelle dinamiche globali in grado di influenzare in modo radicale il sistema del mondo e il suo futuro. L’aumento delle disuguaglianze globali rappresenta infatti uno dei principali motori della crescita dei populismi nei paesi occidentali e del conseguente disaffezionamento verso le democrazie. Non è un caso se, a partire dall’inizio della Grande recessione nel 2007-2008, i regimi considerati “liberi” nel mondo hanno iniziato a ridursi, mentre sono aumentati quelli “non liberi”, secondo la classificazione di Freedom House. All’impoverimento della classe media negli Stati Uniti e in Europa (dovuta anche ai mutamenti tecnologici nel mercato del lavoro, si veda il box al fondo di questa pagina) fa da contraltare l’emergere di un’oligarchia di miliardari oggi in grado di influenzare in modo diretto le scelte della politica.

Il dibattito mondiale sulle disuguaglianze è emerso in seguito alla pubblicazione, nel 2014, di un celebre libro di Piketty, Il capitale nel XXI secolo, che mostrava per la prima volta, con un’enorme quantità di dati raccolti nell’arco di 15 anni, il processo di concentrazione della ricchezza iniziato negli anni Ottanta. Sebbene le proposte di una “imposta mondiale sul capitale” lanciate in quel libro non abbiano trovato applicazione (l’idea è di un’aliquota dell’1% sui patrimoni tra 1-5 milioni di dollari e del 2% oltre i 5 milioni, non certo un esproprio proletario), la tendenza alla concentrazione della ricchezza non si è fermata e anzi ha imboccato un’ulteriore, preoccupante accelerazione dopo il 2020 in seguito all’emergenza pandemica.

Disuguaglianze da un lato, cambiamenti climatici dall’altro, sono ora i due megatrend del nostro tempo e, al tempo stesso, l’oggetto di fenomeni di mistificazione e negazionismo, perché accomunati da uno stesso presupposto: che la grande narrazione del progresso su cui si fonda la civiltà occidentale è in realtà una falsa narrazione, che nasconde al suo interno i semi della sua stessa distruzione.

L’elefante nella stanza

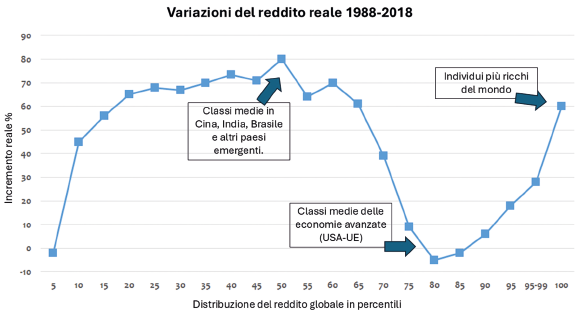

In una relazione del 2012 per la World Bank, l’economista Branko Milanovi? mostrò con un grafico l’evoluzione della distribuzione della ricchezza globale negli ultimi decenni, in seguito agli spettacolari successi della globalizzazione. Questo grafico, divenuto noto come il “grafico dell’elefante” per la sua caratteristica forma, divide la popolazione mondiale in percentili crescenti di reddito e mostra, sull’asse delle ordinate, l’aumento cumulativo del reddito reale tra il 1988 e il 2008, anno d’inizio della Grande Recessione (si veda la figura 1). Ciò che dimostra è l’importante ascesa in termini reddituali delle classi medie e lavoratrici delle economie emergenti, in particolare in Cina, che si situano nella porzione centrale della distribuzione di reddito. Il crollo che si evidenzia intorno all’80° percentile rappresenta la perdita di potere economico delle classi medie delle economie avanzate, in particolare in Occidente. All’estrema destra, intorno al 100° percentile, osserviamo l’impennata dei redditi dell’1% più ricco del mondo.

Il grafico dell’elefante spiega molte cose. Innanzitutto, il fallimento della globalizzazione considerato dal punto di vista del ceto medio occidentale: se negli ultimi anni abbiamo avuto il “popolo di Seattle” e Occupy Wall Street su un versante dello spettro politico, la Brexit e la doppia amministrazione Trump con i suoi dazi doganali dall’altro, e trasversalmente l’unanime disaffezione verso nuovi accordi di libero scambio, è semplicemente perché il ceto medio occidentale si è impoverito a causa della globalizzazione, non il contrario. La buona notizia è, certamente, che questo processo ha favorito l’emersione dalla povertà di decine di milioni di persone nei paesi emergenti; ma tale successo è limitato dalla spettacolare concentrazione di ricchezza dell’1% più ricco che, iniziata negli anni Ottanta del secolo scorso, sta subendo, soprattutto dopo l’epidemia di COVID-19, una rilevante accelerazione.

Lo storico dell’economia Martin Daunton spiega questo processo con la deindustrializzazione e il cambiamento tecnologico. Nel Regno Unito, nel 1957 il 48% dei lavoratori era impiegato nell’industria, contro il 15% nel 2016; e ciò nonostante il fatto che la produzione nell’industria automobilistica sia vicina ai massimi degli anni Settanta, ma con appena un quinto degli addetti che aveva all’epoca. Che cosa è successo? La tecnologia, semplicemente, ha permesso di ottenere di più con meno, richiedendo meno lavoratori e con competenze più elevate. Questa buona notizia si accompagna però a una polarizzazione tra lavoratori ben pagati e altamente qualificati e lavoratori poco qualificati con impieghi precari. Ma non basterebbe, allora, formare e riqualificare questi ultimi? No, perché non ci sarebbero abbastanza posti di lavoro per assorbirli, dato che la tecnologia mira a risparmiare lavoro.

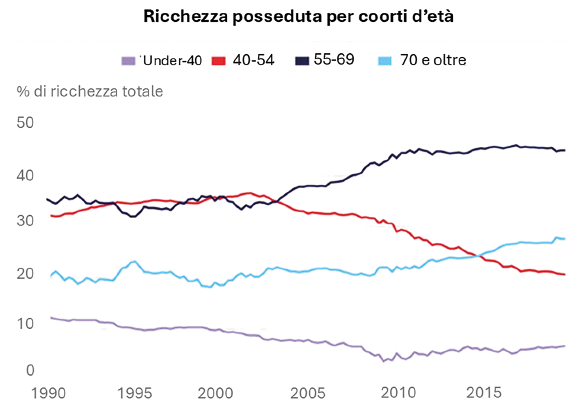

Un rapporto della Federal Reserve del 2019 rivelava una sorprendente conseguenza di questo processo: intorno al 2015, la coorte d’età dei pensionati americani, ossia gli ultrasettantenni, ha superato per la prima volta la percentuale di reddito posseduta dalla coorte 40-54 anni, cioè quella al centro della vita lavorativa, mentre la quota di ricchezza detenuta dagli under-40 è rimasta sostanzialmente ferma dall’inizio del secolo (si veda la figura 2). Che cosa significa? Che ormai non è più il lavoro a produrre reddito. Se in passato attraverso il lavoro – in particolare un lavoro qualificato se si studiava abbastanza – era possibile prendere “l’ascensore sociale” e migliorare la condizione reddituale di partenza (il figlio di un operaio poteva diventare dirigente d’azienda), questa situazione sembra essersi sostanzialmente fermata nei paesi occidentali. È il patrimonio, cioè quel che si possiede alla nascita o per eredità, che fa davvero la differenza.

Inversione di tendenza

Del resto, è stato così per quasi tutta la storia umana. L’aristocrazia si caratterizzava per la trasmissibilità del suo patrimonio fondiario e poteva così ambire a essere élite in grado di governare il resto della popolazione, esentando anche sé stessa da ogni tipo di imposizione fiscale. Fu la Rivoluzione Francese a cambiare completamente questo modello, detto dell’ancien régime, e a proporre l’uguaglianza (égalité) come principio fondamentale. Da lì prese inizio la tendenza di lungo termine verso l’uguaglianza, che richiese però tempi molto lunghi per raggiungere anche l’uguaglianza economica. Nel suo Una breve storia dell’uguaglianza, Piketty ricorda che ancora nel 1910 in Francia l’1% dei ricchi deteneva il 55% delle proprietà, ma questa percentuale si ridusse progressivamente fino a toccare il minimo nel 1980 (meno del 20%), per poi iniziare a risalire. Questa “grande redistribuzione” ha caratterizzato buona parte del mondo nel corso del Novecento, dall’Europa agli Stati Uniti, dal Giappone alla Russia. La costruzione di uno stato sociale forte fu vista come necessaria per aumentare la partecipazione al mercato del lavoro, istruire i ceti meno abbienti e incrementare i consumi di massa.

Ma per finanziare il welfare occorreva un massiccio processo di redistribuzione della ricchezza che gli sconvolgimenti delle due guerre mondiali resero più semplice, mentre nel secondo dopoguerra tale redistribuzione fu favorita dalla dismissione degli imperi coloniali. In quegli anni, gli Stati Uniti imposero un’aliquota per i redditi più elevati che dal 7% del 1913 toccò il 77% nel 1918 e raggiunse il 94% nel 1944 (restando comunque superiore all’80% in media dal 1932 al 1980). Oggi l’aliquota è scesa al 23%, la stessa applicata ai ceti meno abbienti. Nel 1935 il presidente Franklin Delano Roosevelt fissò l’aliquota della tassa di successione al 70%, in base al principio che «la trasmissione di generazione in generazione di grandi fortune per volere, successione o donazione mal si concilia con gli ideali e i sentimenti del popolo americano». Ideali e sentimenti che nel frattempo sembrano essere cambiati se oggi la tassa di successione negli USA è stata portata quasi a zero.

Un «sistema politico che ha dato eccessivo potere ai membri più ricchi della società», sottolinea Daunton, ha giustificato questa inversione di tendenza sulla base dell’idea che un eccesso di redistribuzione disincentiva la crescita economica. Nel corso degli anni Settanta, l’economista Milton Friedman e i Chicago boys trovarono ampio spazio di manovra per proporre queste tesi, dopo che la crisi energetica del 1973 mise fine a un lungo periodo di crescita economica. L’idea secondo cui la politica di redistribuzione guidata dallo Stato andasse sostituita da una più efficiente autoregolazione del mercato, in base al principio secondo cui l’interesse individuale tende a massimizzare il benessere collettivo, trovò la sua legittimazione nel Nobel di cui Friedman fu insignito nel 1976, e in Ronald Reagan un attento ascoltatore che non tardò, una volta diventato presidente, a portarne avanti il programma. Reagan si assicurò che i suoi collaboratori leggessero con attenzione due libri usciti in quegli anni: The Way the World Works di Jude Wanniski (1978) sosteneva che la tassazione interrompe gli scambi tra produttori e consumatori e pertanto va ridotta per far rifiorire l’economia; mentre Ricchezza e povertà di George Gilder (1981) affermava che per garantire la crescita economica occorresse liberare gli imprenditori dal giogo delle tasse.

È da queste idee che ha avuto origine l’inversione di tendenza del processo di uguaglianza economica le cui storture sono diventate evidenti in anni recenti.

I risultati, tuttavia, non sono stati quelli promessi. Negli Stati Uniti il reddito nazionale pro capite è cresciuto del 2,2% tra il 1950 e il 1990, per dimezzarsi nel periodo 1990-2020, quando la progressività delle imposte è stata gradualmente smantellata. Secondo Piketty, «Oltre un certo grado di disuguaglianza, dunque, l’aumento progressivo delle disparità di reddito e di ricchezza non ha manifestamente alcun effetto positivo sulla dinamica economica». L’economista premio Nobel Joseph Stiglitz ha evidenziato l’esistenza di un collegamento tra il sistema delle aliquote fiscali, la debolezza della crescita e l’aumento delle disuguaglianze: con il ridursi dell’aliquota progressiva sui redditi più alti, i più ricchi, anziché essere portati a investire, preferiscono ricorrere al rent seeking, ossia alla ricerca di asset patrimoniali da mettere a rendita, come possono essere gli immobili o, più spesso, pacchetti azionari e creazione di monopoli attraverso distorsioni del libero mercato. In questo modo i più ricchi diventano sempre più ricchi e la loro ricchezza non fornisce alcun beneficio all’aumento della produttività. Oggi in Europa il 50% più povero possiede appena il 5% del totale di ciò che si può possedere, percentuale che scende al 2% negli Stati Uniti; si capisce allora come, in un’epoca di trasformazione radicale del mercato del lavoro, con i redditi da lavoro in calo, questa metà più povera non abbia alcuna speranza di vedere migliorare le proprie condizioni di vita. A testimoniarlo è il fatto che negli Stati Uniti la probabilità che i figli delle famiglie meno abbienti possano accedere all’università si aggira intorno al 20-30%, che diventa il 90% per chi viene dalle famiglie più ricche.

L’unico limite è il cielo

Nel frattempo, la crescita dei miliardari non si ferma. Nel 2024 il loro numero è salito a 2769, 204 in più dell’anno precedente. Il valore dei loro patrimoni è cresciuto in un solo anno di 2mila miliardi di dollari. La ricchezza dei 10 uomini più ricchi del mondo è cresciuta di 100 milioni al giorno. Di contro, la quantità di popolazione che vive sotto la soglia di povertà è rimasta stagnante da 35 anni: 3,5 miliardi di persone. Negli ultimi decenni, solo i più ricchi hanno visto migliorare il loro patrimonio: dal 1987 al 2017, è cresciuto del 7,8% medio annuo per i 50 miliardari più ricchi negli Stati Uniti, Europa e Cina, contro un aumento di appena l’1,4% del reddito medio per adulto.

A permettere tutto ciò è quello che Stiglitz chiama “capitalismo surrogato”, caratterizzato dal declino dei mercati e dal predominio dei grandi oligopoli. Dietro la grande narrazione della libertà d’impresa, della concorrenza e della meritocrazia, si cela in realtà un potente processo di concentrazione della ricchezza di cui sono oggi espressione in particolare i tecno-miliardari delle Big Tech. Il mito del miliardario di successo che — apparentemente dal nulla, ma in buona parte grazie ai capitali familiari di partenza — è riuscito a scalare la classifica della ricchezza globale permette di giustificare le spettacolari sperequazioni a cui assistiamo oggi. Per limitarsi a un solo esempio, se nel 1965 gli amministratori delegati delle principali società statunitensi guadagnavano 20 volte più del lavoratore medio, oggi guadagnano 312 volte di più. Ma, a differenza di qualche decennio fa, nessuno più crede davvero alla favola del trickle-down, dello “sgocciolamento” della ricchezza verso il basso. È pacifico che i tecno-miliardari non vogliano affatto salvare il mondo, ma solo sé stessi: o meglio, sono disposti a salvare il mondo solo fintanto che ciò implica anche salvare loro stessi, dopodiché va da sé che, in base al principio meritocratico, “si salvi chi può”. Così raccontava, prima sul Guardian e poi in un libro, l’esperto di economia digitale e teoria dei media Douglas Rushkoff, che un paio d’anni fa è stato invitato in qualità di futurologo a un meeting segreto con alcuni miliardari preoccupati dello scenario di un imminente collasso della civiltà, eventualità che chiamano “l’Evento”. Di fronte a tale scenario, ciascuno si prepara a modo suo: costruendo bunker, facendo scorte di cibo, addestrando robot militari.

Anche senza arrivare alle esasperazioni raccontate da Rushkoff, il problema delle disuguaglianze c’è e non può essere ignorato, nella misura in cui costituisce una pesante ipoteca per il nostro futuro. Si potrà obiettare che il mondo è stato diseguale per quasi tutta la sua storia e che oggi viviamo comunque meglio di un secolo fa; è senz’altro vero, ma dove potrebbero portarci questi trend, se non applichiamo dei correttivi?

Le disuguaglianze nell’accesso alle cure negli Stati Uniti sta già riducendo, da diversi anni, l’aspettativa di vita alla nascita. In molti paesi europei, i bambini appartenenti al quinto più povero dei nuclei familiari hanno un tasso di frequenza prescolastica più basso rispetto ai bambini del quinto più ricco, vanificando gli sforzi per un incremento della scolarizzazione. Quanto alla stretta correlazione tra disuguaglianze e cambiamenti climatici, il 10% più ricco della popolazione mondiale è responsabile della metà di tutte le emissioni climalteranti e appena 770mila persone, lo 0,01% più ricco, emettono più di 2.500 tonnellate di CO2-equivalente l’anno contro una media globale di appena 6,6. Secondo un recente studio pubblicato su Nature, la riduzione delle disuguaglianze economiche avrebbe come effetto “collaterale” quello di mitigare in modo significativo le emissioni di gas serra; viceversa, se lasciato a sé stesso il cambiamento climatico farà schizzare il coefficiente di Gini (cioè il valore che misura la concentrazione di ricchezza) di oltre 1,4 punti entro il 2100.

Lo aveva anticipato tempo fa un grande storico dell’economia italiano, Carlo M. Cipolla: «Non c’è nulla nel meccanismo della diffusione della Rivoluzione Industriale che possa garantire a priori che i risultati materiali ottenuti verranno usati per finalità buone. Se l’umanità non farà uno sforzo per autoeducarsi, non si può escludere completamente la possibilità che la Rivoluzione Industriale possa rivelarsi infine una calamità disastrosa per la specie umana».

Bibliografia

- Daunton, M., 2024. Il governo economico del mondo 1933-2023, Einaudi

- Frey, C., B., 2020. La trappola della tecnologia. Capitale, lavoro e potere nell’era dell’automazione, FrancoAngeli

- Hoffower, H., 2019. “American millennials may be behind financially, but one chart indicates that Gen X could be in for an even more brutal awakening when it comes to their wealth”, in Business Insider, 18 dicembre

- Milanovi?, B., 2025. Visioni della disuguaglianza, Feltrinelli

- Piketty, T., 2018. Il capitale nel XXI secolo, Bompiani

- Piketty, T., 2020. Capitale e ideologia, La nave di Teseo

- Rushkoff, D., 2022. “The super-rich 'preppers’ planning to save themselves from the apocalypse”, in The Guardian, 22 settembre

- Rushkoff, D., 2023. Solo i più ricchi, Luiss University Press

- Stiglitz, J., E., 2016. La grande frattura. La disuguaglianza e i modi per sconfiggerla, Einaudi

Tecnologia e disuguaglianze

Esiste uno stretto collegamento tra mutamento tecnologico e crescita delle disuguaglianze, che può spiegare il fenomeno a cui stiamo assistendo negli ultimi quarant’anni circa. Un simile innalzamento dei livelli di disuguaglianza reddituale si è infatti verificato all’inizio della rivoluzione industriale, quando l’introduzione su larga scala dei macchinari comportò l’espulsione dal mercato del lavoro di numerosi lavoratori ma soprattutto la riconversione verso mansioni a più bassa retribuzione. Nello stesso periodo, i proprietari delle fabbriche videro aumentare significativamente i loro profitti grazie all’aumento della produttività permessa dai macchinari e al risparmio sul costo del lavoro. Questa tendenza si invertì solo dopo il 1850, quando il nascente movimento operaio e la pressione dei partiti dei lavoratori spinsero all’introduzione di leggi che permisero il miglioramento delle condizioni salariali, realizzando di conseguenza una maggiore redistribuzione della ricchezza.

Secondo Carl Benedikt Frey, condirettore dell’Oxford Martin Programme on Technology and Employment all’Università di Oxford, qualcosa del genere ha iniziato a ripetersi con l’avvento dell’informatica negli anni Ottanta: riducendo le opportunità sul mercato del lavoro della classe media operaia e impiegatizia nei paesi occidentali, i computer hanno prodotto nel corso degli anni una sensibile contrazione della classe media. L’automazione, dunque, non produce disoccupazione di massa, ma riduce le opportunità occupazionali soprattutto tra i diplomati non qualificati. A crescere in questi ultimi decenni sono stati invece i lavori svolti dai working poor (per esempio, portieri, addetti alle mense, addetti alla sicurezza) e quelli del ceto professionale ad alta qualificazione (manager, medici, avvocati, ingegneri, tecnici). Così, «mentre i lavori routinari a medio reddito venivano decimati, la manodopera non qualificata migrava verso le occupazioni a basso reddito nei servizi, provocando un incremento della disparità salariale».

Tutto questo avveniva prima della nuova rivoluzione dell’intelligenza artificiale generativa. La novità di questa nuova ondata di automazione è che colpisce i lavori cognitivi del ceto medio, dai grafici ai traduttori, dai giornalisti ai web developer. È lecito aspettarsi dunque che nel prossimo futuro le tendenze delle disuguaglianze alimentate dal mutamento tecnologico peggioreranno. La storia insegna che tali tendenze non si invertono da sole: occorreranno correttivi di politica economica per riuscire a ridurre le disparità di reddito, come accadde a partire dalla seconda metà dell’Ottocento per correggere le storture socioeconomiche prodotte dalla rivoluzione industriale.