Mescolando in dosi diverse filosofia, astrologia, teologia e scienza, vari pensatori “pluralisti” del passato hanno immaginato forme e indoli di ipotetici alieni planetari. Tre di essi sono davvero autorevoli: Nicola Cusano (1401-1464) nel Quattrocento medievale preumanistico, Bernard le Bovier de Fontenelle (1657-1757) nel Seicento della rivoluzione scientifica e del preilluminismo e Immanuel Kant (1724-1804) nel Settecento intriso di razionalità filosofica e scientifica.

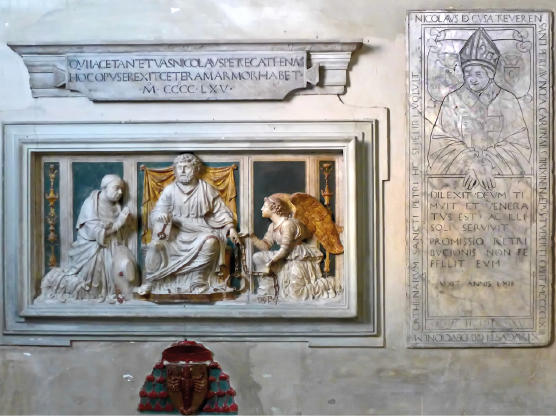

Cusano, un cardinale controcorrente

Cusano si discosta dall’astronomia medievale sostenendo che la Terra ruota attorno al proprio asse, «anche se non ci sembra», in un universo senza centro e confini. Localmente, però, la Terra continua a essere centro di rotazione per Luna, Sole e i cinque pianeti allora noti: Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Inoltre, anticipando Palingenio e Giordano Bruno, Cusano sostiene che le stelle sono dei soli, con sistemi planetari simili al nostro e abitati, annullando l’aristotelica distinzione tra l’imperfetto mondo sublunare e il perfetto mondo delle sfere celesti. Tuttavia, malgrado questi strappi alla cosmologia scolastica, in una Chiesa cattolica ancora non minata dalla rivolta protestante la sua carriera cardinalizia non fu mai lambita da accuse di eresia.

Cusano aderisce al “principio di pienezza”, che ritiene illogica l’esistenza di corpi celesti “inutili”, quindi disabitati, nel disegno della creazione divina, ma su natura e indole degli abitanti di Luna, Sole e pianeti si possono fare solo congetture:

Il fattore chiave, più astrologico che scientifico, è la distanza di ciascun pianeta dal Sole, il cor mundi che, pur non essendo centro di rotazione astrale, si distingue perché generatore di luce e fertilità. Buon per noi che la Terra, «situata tra la regione del sole e quella della luna», occupa una zona temperata, lontana dagli eccessi: «L’uomo, infatti, non desidera una natura diversa dalla sua, ma di essere perfetto nella propria».

Concetti simili saranno espressi dal medico-filosofo François Bernier (1620-1688). Nel suo Abrégé de la philosophie de Gassendi del 1678 congettura che gli abitanti dei pianeti abbiano dimensioni proporzionali alla grandezza del pianeta che li ospita, ma con un grado di perfezione che diminuisce allontanandosi dal Sole (da Mercurio a Saturno).

Fontenelle, di pianeta in pianeta

Più articolata e non teologica è la posizione del filosofo e scrittore francese Bernard le Bovier de Fontenelle, il quale, morto centenario, ha attraversato molti dei decenni del trionfo della razionalità intellettuale e scientifica.

Secondo Fontenelle, che in astronomia può ormai contare sulla cosmologia eliocentrica e le visioni del telescopio, sostiene che la Luna e i pianeti del sistema solare siano abitati per almeno tre ragioni: la loro somiglianza con la Terra, l’impossibilità di un loro “altro uso”, la magnifica fecondità della natura. La sua opera più conosciuta, Entretiens sur la pluralité des mondes, scritta a soli 28 anni, è un libro di divulgazione scientifica semplice ed elegante, che ha avuto subito grande successo, con varie edizioni e traduzioni. Nel libro Fontenelle immagina sei colloqui serali tra una non identificata marchesa «che tutto ignorava in materia di fisica» e un filosofo (lui stesso), che però si spingerà appena al di là delle conoscenze scientifiche del tempo: «Il vero e il falso sono qui confusi, ma sempre facili a distinguersi». Qui, però, il “falso” non va inteso come inganno, bensì come qualcosa di scientificamente possibile ma non ancora provato.

Fontenelle cerca di prevenire possibili obiezioni teologiche evitando di esprimersi sulla natura degli alieni, perché sui pianeti:

Quanto poi al fatto che la Bibbia ammetta solo Adamo e la sua discendenza, precisa:

Precauzioni inutili, perché l’opera, che laicamente affida alla natura anziché a Dio il governo del mondo, sarà quasi subito inserita nell’Indice dei Libri Proibiti e qui rimarrà per oltre due secoli.

Il racconto di Fontenelle è un viaggio che, escludendo la Terra e il Sole (ritenuto un corpo speciale e non abitabile) incontra i 15 corpi del sistema solare allora noti: Luna, Mercurio e Venere; Marte, Giove con quattro satelliti (quelli scoperti da Galileo nel 1610) e Saturno con il grande anello e cinque satelliti (Titano, scoperto da Christiaan Huygens nel 1655, e i quattro scoperti da Gian Domenico Cassini tra il 1671 e il 1684). Si parte dalla Luna che, nonostante la vicinanza, «non somiglia affatto alla Terra». Infatti, a un osservatore esterno il nostro pianeta apparirebbe mutevole, con una atmosfera scossa da venti e percorsa da nubi, mentre sul nostro satellite tutto appare fisso, senza variazioni di aspetto e dimensioni delle grandi chiazze chiare e scure. Non potendo però escludere, quasi per principio, l’esistenza di abitanti proprio sul nostro satellite, Fontenelle ritiene che anch’esso abbia una debole atmosfera, prodotta da vapori ed esalazioni che generano «rugiade» bastevoli ad assicurare ai lunatici «i fondamenti per la loro sussistenza».

La vicinanza astronomica di due corpi non è di per sé un fattore di similitudine dei loro abitanti. Basti pensare a quanto avviene sulla nostra Terra:

Dopo la Luna si incontra Venere, «tanto bella da lontano e così brutta da vicino», con la superficie segnata da ammassi di montagne aguzze e grandi mari. Peraltro, la tradizione che associa questo pianeta all’amore ha, secondo Fontenelle, un fondo di verità scientifica:

Qui, come in altri passi del libro, i caratteri e i comportamenti degli alieni sono paragonati a quelli di alcuni popoli della Terra. Così, i venusiani sarebbero per temperamento sempre sopra le righe, tanto che «i nostri Mori di Granata, al loro confronto, sarebbero Lapponi o Groenlandesi per freddezza e stupidità».

Dopo Venere tocca a Mercurio, tanto piccolo che i suoi abitanti «son vicini gli uni agli altri, vivono familiarmente insieme e considerano poco più che una passeggiata fare il giro del loro mondo». Le differenze rispetto a noi terrestri saranno certo notevoli perché loro sono «due volte più vicini di noi al Sole» e quindi «arsi dalla grande stufa sospesa sulle loro teste». Segue un giudizio poco lusinghiero sui loro incolpevoli comportamenti:

Non devono sorprendere questi giudizi razzisti (ce ne sono altri sparsi nel libro), perché per gli europei all’epoca era normale considerare a malapena uomini sia i neri d’Africa (tacitamente giustificando così il lucroso commercio degli schiavi), sia gli indios americani (portati prigionieri in patria dai navigatori d’oltreoceano, insieme a piante e animali, come trofei e prove delle diversità riscontrate nelle terre da loro visitate e conquistate).

Con Marte inizia il viaggio verso l’esterno del sistema solare rispetto alla Terra. È sorprendente che Fontenelle ritenga che questo pianeta, da sempre considerato alter ego del nostro, «non ha nulla di curioso» e quindi «non mette conto di fermarcisi», per cui sui marziani, che nei secoli a seguire saranno al centro di tante ricerche di astrobiologia e storie di fantascienza, neppure un cenno. A causa dell’assenza di satelliti (i due attuali, molto piccoli, saranno scoperti solo nel 1877), Marte riceve poca luce solare, che potrebbe però essere fornita, in base a una ipotesi originale e infondata, da «grandissime rocce di fosforo naturale che durante il giorno fanno provvista della luce da restituirsi nella notte».

Quindi c’è Giove, il pianeta più grande, con quattro lune che «gli trasmettono una luce assai debole» e con «il perpetuo gioco d’eclissi» offrono ai suoi abitanti «il più divertente spettacolo del mondo». Questi piccoli pianeti, «pur avendo la disgrazia di esser soggetti a un altro pianeta, non sono tuttavia men degni di esser abitati […]».

Infine, si arriva a Saturno per i cui abitanti il Sole è «una piccola stella biancastra e pallida che produce splendore e calore debolissimi». Per fortuna, il grande anello che lo circonda e le sue cinque lune provvedono a «riflettere la luce del sole nei luoghi che non la vedono». Fontenelle ritiene giustamente che la natura dell’anello sia diversa da quella delle lune, per cui di abitanti

Il giudizio sugli abitanti di Saturno, già abbastanza «miseri» per la lontananza dal Sole, non è esaltante:

A questo punto appare chiaro il vantaggio della Terra, che si trova nel giusto mezzo del sistema solare, in una zona meno calda di quella dei pianeti interni e meno fredda di quella dei pianeti esterni (in una confortevole Goldilocks zone, “zona riccioli d’oro”, diremmo oggi). Noi terrestri «siamo una mescolanza di parecchi mondi diversi», senza un carattere unico: alcuni sono «vivaci» come gli abitanti di Mercurio, altri «lenti» come quelli di Saturno.

Kant, uno spettacolo etnocosmologico

Il libro è diviso in tre parti; nelle prime due Kant affronta, in modo qualitativo, temi generali di cosmologia e cosmogonia, tra cui la formazione nebulare del sistema solare e la natura del Sole, mentre nella breve terza parte (omessa nella nuova edizione del libro nel 1791) affronta il tema della pluralità dei mondi, rivendicando il diritto di «sbrigliare la fantasia» ma su un fondo di verità scientifica (dirà più o meno lo stesso anche Schiaparelli a proposito dei canali di Marte e dei loro supposti ingegneri costruttori).

Kant ritiene che «la maggior parte dei pianeti sia abitata e che quelli che non lo sono lo saranno un giorno». Ne è così convinto che, nella Critica della ragion pura, afferma di essere disposto a scommettere tutti i suoi averi sull’esistenza di forme di vita extraterrestri. Per Kant può darsi che non tutti i pianeti siano abitati perché tuttora in formazione verso uno stato di solidità, come probabilmente è Giove ed è stata la Terra in un remoto passato. Tuttavia, è possibile rintracciare quale sia la legge che differenzia gli eventuali abitanti alieni in funzione della posizione del corpo celeste da loro occupato rispetto al centro del sistema, cioè il Sole:

Una condizione che vale non solo per la natura materiale ma anche per le qualità spirituali:

Il cenno all’eventuale esistenza di altri pianeti al di là di Saturno anticipa involontariamente la scoperta di lì a pochi anni, nel 1781, di Urano da parte di William Herschel (1738-1822). In questo «incredibile spettacolo» planetario kantiano, che coniuga etnie aliene e cosmologia, l’uomo occupa una posizione mediana, nello spazio e nella scala delle perfezioni:

Semplificando, possiamo congetturare che gli abitanti di Mercurio siano semplici, deboli, quasi selvaggi senza legge, quelli di Venere grossolani nel corpo e nello spirito, quelli di Marte simili a noi terrestri, quelli di Giove agili e produttivi e quelli di Saturno quasi angelici. Differenze che riguardano oltre agli aspetti materiali, come l’immunità al decadimento fisico, quelli intellettuali, come la conoscenza, e forse anche quelli morali, come la propensione al peccato:

Nel complesso, Kant tratteggia un universo che, pur soggetto alle leggi della meccanica newtoniana, mostra un disegno divino nelle qualità degli esseri che lo abitano e nel suo divenire.

Il migliore dei mondi possibili

Secondo Cusano, Fontenelle e Kant, il principale fattore che determina gli aspetti intellettuali e comportamentali degli abitanti di ciascun pianeta è la distanza dal Sole. Però, per i primi due, pur nella diversa astronomia geocentrica ed eliocentrica, la troppa vicinanza e lontananza dei pianeti dal Sole genera «eccessi» negativi sulle qualità intellettuali dei loro abitanti.

Al contrario, secondo Kant queste stesse qualità aumentano positivamente con l’aumentare della distanza dal Sole perché, nella sua ipotesi cosmogonica, i pianeti lontani si sono formati prima di quelli vicini e quindi i loro abitanti hanno avuto più tempo di evolversi. In sostanza, nella visione statica del cosmo di Cusano e Fontenelle la sola variabile che conta è l’apporto solare di luce e calore, mentre nella visione dinamica ed evolutiva del cosmo di Kant (e quindi più «moderna») prevale la variabile del tempo.

Per tutti e tre, però, la Terra occupa una posizione mediana e tutto sommato privilegiata, che garantisce benessere ambientale e temperanza intellettuale: in un certo senso, è un’anticipazione per Cusano e Fontenelle, e una conferma per Kant, di quanto sostenuto da Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), sollevando obiezioni e ironia, che Dio creò per noi «il miglior mondo possibile»: una primordiale formulazione del moderno principio antropico, secondo il quale le variabili cosmiche sono modellate per la nostra esistenza, e probabilmente solo per la nostra.

Bibliografia

- Bernier, F., 1678, Abregé de la philosophie de Gassendi, Anisson & Posuel

- Cusano, N., 2011, La dotta ignoranza, Città Nuova [De docta ignorantia, 1440]

- Fontenelle, le Bovier de, B., Conversazioni sulla pluralità dei mondi, Bompiani 1945 [Entretiens sur la pluralité des mondes, 1686]

- Kant, I., 1956, Storia generale della natura e teoria del cielo, O. Barjes [Die Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, 1755]

Dolenti declinare

Sulla validità scientifica del libro di Kant Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels (“Storia universale della natura e teoria del cielo”), pubblicato anonimo nel 1755 dall’allora trentunenne filosofo tedesco, sono state avanzate da più parti critiche severe. Si sottolinea in particolare il dilettantismo scientifico che, evitando calcoli e formule, limita agli aspetti qualitativi l’ipotesi sulla genesi nebulare del sistema solare: distacco da una massa rotante e calda di gas e polveri di anelli concentrici di materia, poi aggregatisi in pianeti.

Umberto Eco, non tenero neppure riguardo alle tre Critiche del celebrato filosofo illuminista, in Diario minimo immaginò con ironia il commento che avrebbe espresso l’editore a cui il libro era proposto: «L’agente letterario tedesco mi ha detto che bisognerebbe anche impegnarsi a pubblicare le opere minori di questo Kant, che sono una caterva di roba e c’è dentro persino qualcosa di astronomia». Ragioni commerciali gli sconsigliavano però di rispondere "Dolenti declinare", modo elegante con cui gli editori usavano allora segnalare agli autori il rifiuto delle proposte librarie ritenute immeritevoli (per inciso, oggi manco un "No, grazie" con un no reply in automatico).

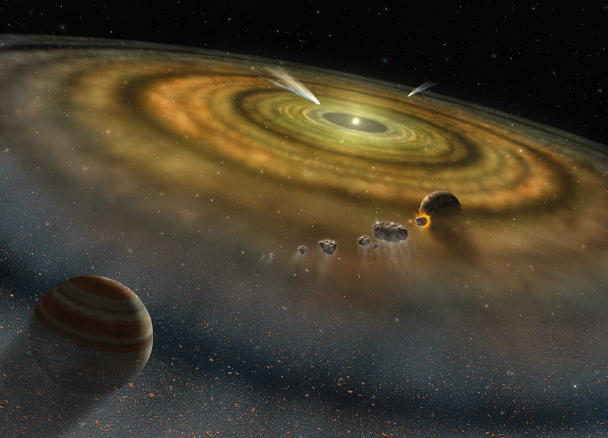

Fatto sta, però, che l’ipotesi kantiana, riformulata quarant’anni dopo indipendentemente da Pierre Simon Laplace (lui sì, grande matematico) e quindi oggi nota come teoria di Kant-Laplace, è quella che, supportata dalle osservazioni di ciò che avviene nei sistemi di esopianeti, più si avvicina alla moderna teoria di formazione nebulare del sistema solare.