Prima di accusare gli illuministi di ottusità (senza considerare le differenze tra la loro epoca e la nostra), vale la pena di osservare che, in realtà, l’argomentazione a proposito delle meteoriti potrebbe essere capovolta: potremmo chiederci come è stato possibile che, dopo che per secoli questi corpi avevano continuato a colpire la Terra, sul finire del Settecento, in un solo decennio (dal 1794 al 1803), il fenomeno della caduta delle meteoriti sia diventato un fatto comunemente accettato dalla scienza senza che ne fosse ancora ben chiara l’origine.[2] Ripercorrere la storia della “scoperta” delle meteoriti aiuta a chiarire i procedimenti del conoscere scientifico, validi ancora oggi per chi vuole proporre la realtà di fenomeni controversi.

Innanzitutto chiariamo una differenza fondamentale tra il dibattito settecentesco sulle meteorite e quello attuale sugli UFO, i mostri marini e argomenti simili: per questi ultimi, almeno per ora, dobbiamo fare affidamento su testimonianze, mentre mancano consistenti prove materiali. Nel caso delle meteoriti, invece, queste prove esistevano e aspettavano di essere indagate; si erano scoperte pietre che si diceva fossero cadute dall’alto e nessuno dubitava del fenomeno delle stelle cadenti e dei bolidi (quelle meteore particolarmente luminose simili a palle di fuoco), ma i due fenomeni non erano messi in relazione perché a quel tempo non esisteva una plausibile teoria del cosmo che prevedesse detriti spaziali, né gli strumenti d’indagine chimica per verificare se le pietre avessero qualcosa di speciale.

Perlomeno fino a quando le prove della realtà del fenomeno iniziarono ad accumularsi sempre più rapidamente verso la fine del secolo, sussistette indubbiamente anche un certo disagio in chi doveva affermare che corpi solidi erano caduti sulla superficie terrestre.[3] Ancora nel 1755, ad esempio, l’abate Domenico Tata, professore di fisica e matematica a Napoli, dopo aver ricevuto da principe di Tarsia alcune meteoriti e le deposizioni giurate di cinque pastori calabresi che le avevano viste cadere, abbandonò il proprio scetticismo, ma fu dissuaso da alcuni amici a pubblicare la notizia (anche se altri fecero pressione in senso opposto) e si decise a scriverne solo trentanove anni dopo, successivamente a una pioggia di meteoriti nei pressi di Siena nel giugno 1794, di cui si era molto discusso.

Indice |

Il problema dell’origine

Nel corso del Settecento era opinione diffusa che le cosiddette “pietre del fulmine” fossero semplici parti di roccia terrestre colpite e modificate dalla folgore sul luogo stesso in cui si trovavano. A Siena, però, il fatto che fossero piovute dal cielo fu da subito manifesto ed accettato. Casomai era in discussione l’origine del fenomeno: gli scienziati avevano difficoltà a concepire una loro provenienza extraterrestre, in contrasto non solo con quanto restava della tradizione aristotelica, ma anche con la cosmologia newtoniana che ammetteva solo l’esistenza di stelle, pianeti e comete. Un esempio di questo atteggiamento è osservabile nel modo in cui il fisico torinese Giambattista Beccaria aveva interpretato, in una lettera a Benjamin Franklin, la caduta di una meteorite ad Albareto, in provincia di Modena, nel 1766. Beccaria non negò il fenomeno ma lo attribuì a un fulmine che aveva colpito una pietra, che era stata scagliata in cielo per ricadere in un luogo differente.[4]La sua non era l’unica interpretazione “terrestre” delle meteoriti; studiando il fatto di Siena, Giorgio Santi, botanico all’Università di Pisa, ritenne che le pietre erano state scagliate da un’eruzione vulcanica, forse dal Vesuvio che era entrato in attività 18 ore prima. Secondo Ambrogio Soldani, matematico a Siena, invece queste si erano formate per condensazione di vapori nell’atmosfera; mentre da Pavia, Lazzaro Spallanzani – il maggiore naturalista italiano di quegli anni – sostenne che erano state strappate dal suolo da un “violentissimo turbine locale” e quindi colpite nell’atmosfera dal “fuoco elettrico” (il fulmine), che le aveva alterate e annerite nella superficie esterna.[5] Nello stesso anno della “pioggetta di sassi” di Siena, il fisico tedesco Ernst Florentz Friedrich Chladni – persona non meno illuminata dei suoi contemporanei – fu incuriosito dal fatto che le presunte pietre cadute dal cielo di cui era a conoscenza portavano i segni di un intenso riscaldamento e avevano una composizione diversa da quella delle rocche che le circondavano; sostenne quindi in modo chiaro che la caduta di corpi solidi era un fenomeno reale che aveva una comune origine cosmica.[6] L’ipotesi non era nuova[7], ma veniva posta in un momento in cui era possibile verificarla scientificamente.

Le analisi chimiche e fisiche

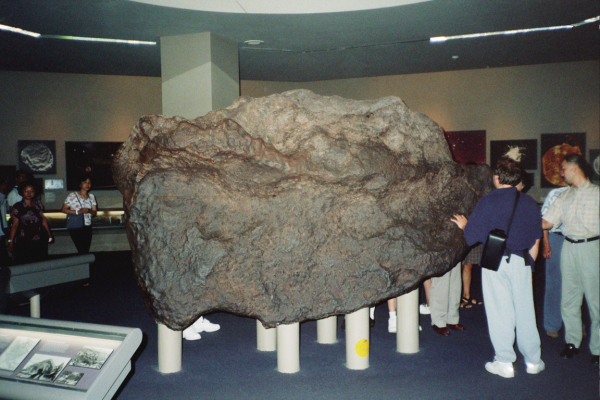

Il libro di Chladni fu letto con interesse soprattutto nel nord Europa. Nel 1795, un anno dopo l’evento di Siena, una pietra di circa 25 chilogrammi cadde nei pressi del villaggio di Wold Cottage in Inghilterra, dove fu messa in mostra in una locanda. Qui fu vista dal presidente della Royal Society Joseph Banks, che ne acquistò un frammento, notando delle similitudini con un campione proveniente da Siena che possedeva. Dopo aver avuto notizia di un’altra meteorite caduta nei pressi di Benares in India, Banks incaricò il chimico Edward Charles Howard di compiere una serie di indagini chimiche su alcuni campioni provenienti da varie parti del mondo. Lo scienziato si mise al lavoro insieme ad uno studioso di mineralogia francese, Jaques-Louis Compte de Bournon, e i due scoprirono che le pietre avevano caratteristiche comuni, come la presenza di nichel, una forma particolare di solfuro di ferro, e proprietà specifiche di luminescenza. Compte de Bournon osservò anche i condruli (piccoli grani composti da silicati in una matrice più fine), il cui significato sarebbe stato compreso solo mezzo secolo più avanti con lo studio dei minerali in sezione sottile.[8]

I risultati di Howard, pubblicati nel 1802 sulle Philosophical Transactions della Royal Society, erano ben diversi da quelli resi noti nel 1772 da una commissione dell’Accademia Reale delle Scienze di Parigi, che aveva esaminato tre presunte meteoriti cadute in precedenza sul suolo francese. Quell’indagine continua a ricevere anche oggi molto risalto[9] perché ne fece parte il famoso chimico Antoine Lavoisier, sebbene come giovane membro aggiunto, il quale, forse, non partecipò neppure direttamente alle investigazioni dato che in quel periodo si trovava fuori Parigi.[10] Impiegando alcune delle tecniche chimiche allora in uso, la commissione francese aveva concluso che le pietre ritrovate avevano subito un riscaldamento temporaneo ed erano state probabilmente colpite dal fulmine. A quel tempo non era ancora chiaro che il nucleo delle meteoriti rimane relativamente freddo durante l’attraversamento dell’atmosfera e, sebbene fossero già state osservate delle folgoriti (gli ammassi vetrosi di forma tubolare e contorta causati dal fulmine quando colpisce un terreno sabbioso ricco di quarzo) nessuno aveva saputo riconoscerne l’origine e fare il confronto con le supposte “pietre del fulmine”.[11] Ad aumentare la confusione, venivano spesso identificati come “pietre del fulmine” i ritrovamenti di punte di freccia, asce e selci lavorate di origine preistorica, i cristalli di pirite o marcassite dalla forma strana e alcuni particolari resti fossili di ricci di mare. Antiche credenze contadine dell’Europa settentrionale volevano che queste pietre avessero proprietà magiche, come ad esempio la capacità di alleviare il travaglio del parto.[12]

Lo scetticismo sulla possibilità che le pietre si creassero nell’atmosfera e i fraintendimenti sulle “pietre del fulmine” avevano influenzato la commissione di Lavoisier verso un’interpretazione negativa dei risultati, ma è anche importante sottolineare, come ha fatto lo storico John G. Bruke, che «nel 1769 in cui svolse lo studio, N.d.R. e per gli anni seguenti, l’analisi chimica delle meteoriti era al di fuori delle capacità degli analisti più dotati».[13]

Al tempo delle ricerche di Howard, la possibilità di individuare quantità minime di elementi chimici era aumentata: nel 1789 fu pubblicato il Trattato Elementare di Chimica di Lavoisier e nell’ultima decade e mezzo del Settecento iniziò l’analisi chimica dei silicati.[14] Grazie all’accumulo di osservazioni maggiormente dettagliate, trent’anni dopo le conclusioni dell’Accademia Reale delle Scienze il lavoro di Howard ricevette un’accoglienza positiva: risultati analoghi furono pubblicati dal chimico francese Vauquelin e dal collega Klaproth a Berlino. Si era avverato l’augurio di Spallanzani secondo il quale, per risolvere il mistero delle meteoriti, le “osservazioni del viaggiatore litologico” dovevano essere congiunte alle “chimiche soluzioni”.[15] Anche se non tutti sembravano convinti, le pietre che cadevano dal cielo erano ormai un argomento degno di valutazione scientifica così come la loro origine extraterrestre. A Parigi, scienziati e matematici famosi come il marchese Laplace, Jean-Baptiste Biot e Siméon-Denis Poisson, suggerirono che le meteoriti potevano provenire dalla Luna.[16] È curioso che anche l’identificazione dei bolidi con le meteoriti arrivò solo alla fine del secolo: validi studiosi come John Pringle e Jean-Baptise Le Roy calcolarono l’incredibile velocità con cui viaggiavano questi corpi nell’atmosfera, ma sbagliarono nello stimarne un diametro troppo grande e conclusero che dovevano essere simili alle comete e sfiorare la Terra senza colpirla, altrimenti avrebbero procurato grossi danni di cui mancavano le tracce. Il fatto che l’81 per cento delle cadute di meteoriti osservate nel Settecento avvenne di giorno senza fenomeni luminosi associati, non aiutò a chiarire la situazione.[17]

Il pieno riconoscimento

Anche se gli eventi connessi alla Rivoluzione possono aver ritardato l’interesse degli scienziati francesi per le pietre che cadevano dal cielo rispetto ai colleghi italiani, solo tre scienziati d’oltrealpe (E. Pratrin e i fratelli J.-A. e G.-A. Deluc) si espressero pubblicamente contro questa ipotesi.[18] Poi accadde un fatto che aiutò a far cambiare idea anche agli scettici: all’una del pomeriggio del 26 aprile 1803 una nuova pioggia di meteoriti cadde a l’Aigle in Normandia e il ministro degli interni incaricò Jean-Baptiste Biot di condurre un’indagine. Lo studioso, che già aveva espresso le sue opinioni a proposito del fenomeno, presentò i risultati in modo molto convincente, fornendo le prove inequivocabili che le pietre possono veramente cadere dal cielo.[19] Rimaneva da chiarire l’origine di queste meteoriti: si formavano nell’atmosfera o erano espulse da possibili vulcani lunari? Erano frammenti di comete in orbita attorno alla Terra, detriti di pianeti distrutti o resti provenienti dalla formazione del sistema solare? Da quel momento, il problema fu discusso come qualsiasi altra questione scientifica. Il primo gennaio 1801 l’astronomo Giuseppe Piazzi scoprì l’asteroide Cerere, e negli anni successivi furono osservati altri oggetti simili, confermando che non esisteva un perfetto “vuoto interplanetario” e dando sempre maggiore sostegno alla teoria dei detriti interstellari. Nel novembre 1833 le osservazioni dell’astronomo americano Denison Olmsted sullo sciame meteorico delle Leonidi (così chiamate perché sembrano provenire dalla costellazione del Leone) confermò l’origine cosmica di questa pioggia di stelle cadenti e, a partire dalla quarta decade dell’Ottocento, l’interpretazione extraterrestre conquistò praticamente il consenso generale degli astronomi.[20]

Tirando le somme, non possiamo negare che, in qualche misura, durante il Settecento la paura del ridicolo agì da freno nel riconoscimento delle cadute di meteoriti; alcuni studiosi furono prevenuti: come l’abate francese Pierre Bertholon, che continuò a ritenere “fisicamente impossibile” il fatto, anche di fronte alla testimonianza giurata di trecento persone.[21] La sempre maggiore quantità e qualità delle informazioni sul fenomeno creò però un “effetto di accrescimento”, che dissipò rapidamente ogni sospetto sulle segnalazioni. Per tutto il Settecento, ha osservato lo storico John Burke, accanto agli increduli militanti vi furono gli scettici, quelli che non presero posizione e i paurosi del ridicolo; ma anche scienziati che credettero nella realtà delle meteoriti: la sporadicità delle loro comunicazioni fu dovuta al fatto che questo tipo di eventi erano poco frequenti. È altrettanto importante osservare, per concludere, che nessuna associazione scientifica prese posizione sulla faccenda in modo ufficiale contro le meteoriti come accadde, ad esempio, per il moto perpetuo nel 1775: gli scienziati che lo fecero si basarono unicamente sulle loro convinzioni personali.[22]

Andrea Albini

Bibliografia

- Bigot de Morogues M.P.M.S. (1812), Mémoire Historique et Physique sur les Chutes des Pierres, Orléans: Imprimerie Hjacob Ainé.

- Burke J. G. (1986), Cosmic Debris: Meteorites in History, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.

- Cowen R., “After the fall”, Science News, vol. 148, n. 16, 14 ottobre 1995, p. 248.

- Levi-Donati G. R., “La polemica sulla ‘pioggetta di sassi’ del 1794”, Physis, vol. 17, 1975, pp. 94-111.

- Fort C. (1974), The Complete Books of Charles Fort, New York: Dover.

- Sears P. M., “Notes on the beginnings of modern meteoritics”, Meteoritics, vol. 2, n. 4, giugno 1965, pp. 293-299.

- Sears D.W., “Sketches in the history of meteoritics. 1: The birth of the science”, Meteoritics, vol. 10, n. 3, 30 settembre 1975, pp. 215-225.

- Westrum R., “Science and social intelligence about anomalies: the case of meteorites”, Social Studies of Science, vol. 8, n. 4, novembre 1978, pp. 461-493.