Però, c’è un però. Se è vero che è per colpa della particolare forma “curva” della sezione di un’ala che l’aria scorre più velocemente sopra che sotto, allora è impossibile pensare che un aereo riesca a volare rovesciato. Certo, questo è un fatto che accettiamo senza problemi pensando al volo “normale” di aerei di linea. Ma è indubbio che esistono aerei acrobatici che a testa in giù volano tranquillamente. Dunque l’idea della differenza fra aria sopra e sotto ha qualche problemino.

Il principio di Bernoulli è giustissimo, nessuno lo mette in dubbio (in realtà è una riscrittura del più generale principio di “conservazione dell’energia” applicato a fluidi - gas o liquidi - in condizioni “ideali”, ovvero in assenza di attriti e altri dettagli. È stato sancito nel XVIII secolo). Il problema non è questa legge fisica, è piuttosto come essa venga applicata al fenomeno in questione.

La questione è che l’affermazione sopra riportata, secondo la quale l’aria scorre sopra all’ala più velocemente di quella sotto, è vera, ma basata su una considerazione del tutto errata. Molti infatti sostengono che questo avvenga perché la “curvatura” dell’ala conduce a un percorso per l’aria che vi fluisce più lungo sopra all’ala stessa di quello sotto. Siccome l’aria sopra deve ricongiungersi alla fine dell’ala con l’aria sotto, ecco spiegata la differenza di velocità e, a sua volta, quella di pressione.

Peccato che l’aria sopra non sia molto interessata a ricongiungersi con l’aria sotto: quando mai una particella di fluido dovrebbe “esprimere” un desiderio di incontrare di nuovo una sua “vecchia amica” abbandonata poco prima?

Ecco dunque che l’idea della differenza di pressioni è spiegata con un fatto non vero. Che ci sia la spinta verso l’alto è indiscutibile, certo, ma qui stiamo cercando di spiegare perché ciò avvenga. Senza evocare strani se non impossibili “principi”, come quello del ricongiungimento dell’aria sopra e sotto l’ala.

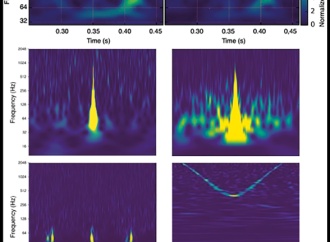

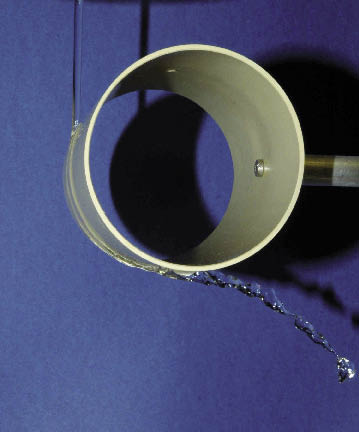

Cosa c’entra questo? C’entra, perché l’aeroplano, con le sue ali, fa proprio la stessa cosa. Spinge aria verso il basso ottenendo, in cambio, spinta verso l’alto. Perché questo avvenga c’è bisogno di andare oltre l’idea di Bernoulli. Si tratta di accorgersi che le ali “strappano” l’aria che le investe mettendola in movimento secondo traiettorie molto complicate che, complessivamente, danno luogo a una “doccia” di fluido verso il basso (tecnicamente nota con il nome di “downwash”). Per capire questi moti complessi Bernoulli non basta, perché bisogna chiamare in causa la tendenza dell’aria a “incollarsi” ai corpi che incontra nel suo moto. Questo fenomeno dipende dalla cosiddetta “viscosità” del fluido: la si può sperimentare semplicemente osservando, per esempio, la stratificazione di un liquido che scorre vicino a un ostacolo solido (l’acqua trascinata vicino a una chiatta che lentamente naviga). È per causa di questa adesione che l’ala è in grado di piegare le masse di aria che sono destinate a fornire, per reazione, la spinta di sostentamento dell’aeroplano.

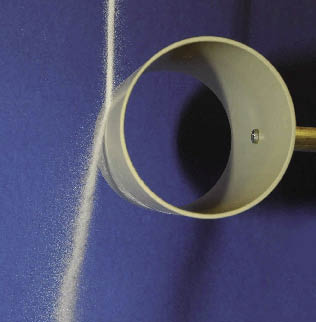

Su molti siti di “scienza amica” si trova una spiegazione intermedia (comunque alternativa a quella di Bernoulli) che è affascinante ma, di nuovo, a rischio di fraintendimento. Si chiama in causa il cosiddetto “effetto Coanda” (così nominato in onore di un ingegnere aeronautico rumeno del secolo scorso): tutti lo possono sperimentare lasciando scorrere un filo d’acqua vicino al dorso di un cucchiaio o qualunque superficie curva. Si osserverà che il filo d’acqua è attratto dal profilo e lo segue per un certo tratto. A causa di questa deviazione del getto d’acqua, il cucchiaio viene spostato in direzione opposta. Azione e reazione, di nuovo. Ecco che allora si parla di effetto Coanda come di una causa importante nella generazione della portanza (ancora una volta: si spinge aria verso il basso). Le cose non vanno però così. L’effetto Coanda vero e proprio avviene solo alla presenza di un getto di fluido molto sottile: questo non è di certo il caso di un aeroplano che vola in un volume immenso di aria.

In definitiva: per colpa della viscosità dell’aria e della forma e orientazione delle ali, queste ultime obbligano l’aria stessa a muoversi in modo complicato (ma ben noto agli ingegneri aeronautici, ci sono le cosiddette equazioni di Navier-Stokes a questo scopo) che, in media, dà luogo a uno “scarico” verso il basso. Azione. L’aereo sale. Reazione.