Boris: «Tu che fai, Elena?»

Elena: «Io sono una medium»

Boris: «Mi dispiace, sul serio»

Elena: «Ho ricevuto un dono molto raro, riesco a vedere il futuro»

Boris: «Allora come mai non sapevi che mi sarei buttato dalla finestra e sarei atterrato proprio su di te?».

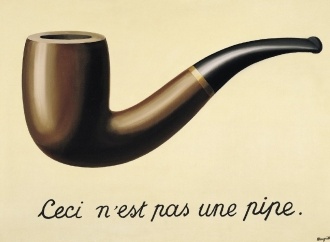

L’illusione di conoscere il futuro ci conforta, anche se le previsioni non si verificano mai e gli imprevisti accadono sempre.

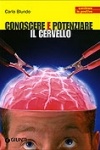

I lumi delle neuroscienze

«Sia letargo bestiale o vile scrupolo

a farci pensar troppo sulle cose

(un pensare che, se diviso in quattro,

è saggezza soltanto per un quarto

e bassa codardia per gli altri tre),

io mi chiedo perché passo la vita

a ripetermi: "Questo s’ha da fare"»

(Amleto, Atto IV, Scena IV)

Tipicamente umana è l’abilità di proiettarsi nel nitore di scenari mentali arredati con una vasta molteplicità di dettagli. Nel suo “letargo bestiale”, quando non è prono a stimolazioni esterne, il cervello è impegnato a fantasticare. La progettazione di simulazioni che si approssimano a un potenziale futuro comincia spontaneamente. Grazie all’uso della risonanza magnetica funzionale, i ricercatori hanno osservato che in stato di riposo, quando cioè viene richiesto di non pensare ad alcunché, nel cervello di partecipanti sani si attivano le stesse aree che lavorano durante l’immaginazione del futuro. Intervistate alla fine dell’esperimento, le persone ammettevano l’impossibilità di spegnere il cervello e la propensione automatica a prefigurarsi l’avvenire. E, come spesso capita, oggi si spiegano scientificamente detti antichi, come quello attribuito da Cicerone a Catone, «In nessun caso un uomo è più attivo di quando non fa nulla». Al riposo dalle occupazioni, dal negotium, gli uomini si dedicano all’otium di elaborare futuri ipotetici per vederli poi evolvere nella propria mente e valutarne gli sviluppi, prima che essi accadano realmente. Studi molto recenti si stanno proponendo di dissezionare i numerosi processi cognitivi preposti alla formulazione di previsioni e di spiegare scientificamente perché è altamente improbabile che le previsioni siano attendibili. Inizialmente, gli scienziati avevano enfatizzato il ruolo della memoria episodica (che è la memoria dei nostri episodi personali passati) nel fornire materiale grezzo cui attingere per le simulazioni future. Quest’intuizione é stata corroborata da un numero consistente di dati empirici rilevati su diverse popolazioni di pazienti e con diverse tecniche. In alcuni esperimenti condotti con la risonanza magnetica funzionale, si invitavano i partecipanti a immaginare, ad esempio, di essere sdraiati su una spiaggia bianca di una baia tropicale e a descrivere tutto quello che vedevano nello scenario appena costruito. Le aree cerebrali attive durante questo compito erano quasi completamente sovrapponibili a quelle che si attivavano quando agli stessi partecipanti veniva chiesto di riportare alla mente un loro ricordo autobiografico. Se ricordo e immaginazione richiedono il supporto delle medesime reti neurali, vuol dire che sono legati da un rapporto di dipendenza oppure che si basano sugli stessi processi cognitivi. Il rapporto di dipendenza è stato considerato unilaterale. L’immaginazione deriva dal ricordo.

“Where is our place?” di Ilya ed Emilia Kabakov. Venezia, Fondazione Querini Stampalia, 2003. Foto di Francesco Allegretto.

Non solo passato

Il rapporto serrato tra passato e futuro spiega il motivo per cui non azzecchiamo neanche una previsione. Gli episodi passati raramente si ripetono nel futuro e noi raramente riusciamo a staccarci mentalmente da quello che è già accaduto in passato e dalle contingenze presenti. Le persone che soffrono di depressione, infatti, proiettano nel futuro un numero maggiore di eventi negativi rispetto ai loro coetanei sani. Il nostro passato, tuttavia, non è l’unico serbatoio di dettagli a cui attingiamo nel pensiero futuro. Se così non fosse, avremmo bisogno di un episodio passato per ogni evento futuro che vogliamo figurarci e non saremmo in grado di immaginare scene che non abbiamo già vissuto. La nostra vita mentale sarebbe tutta un déjà vu. Si immagini la noia. Invece, possiamo facilmente prefigurarci una serata in cui mangeremo una pita gyros nel quartiere latino di Parigi anche se non abbiamo mai mangiato cibo greco e se non siamo mai stati a Parigi. Questo perché nel costruire i nostri scenari, possiamo usare anche la memoria semantica, cioè la nostra conoscenza generale del mondo, ed elaborare scene realistiche (Parigi non la immagineremmo in una giungla o al Polo Nord) mai vissute prima. In accordo con tali considerazioni, non tutti i pazienti amnesici sono impossibilitati a immaginare il proprio futuro. In studi più recenti, sono stati osservati pazienti con gravi amnesie perfettamente capaci di proiettarsi nel futuro. Inoltre, sono state documentate strategie di compensazione adottate da persone con compromissioni della memoria episodica. Noi stessi abbiamo osservato che un gruppo di pazienti con Mild Cognitive Impairment (disturbo che spesso evolve nella malattia di Alzheimer e compromette selettivamente la memoria, lasciando intonso il quadro cognitivo generale) faceva affidamento sul repertorio semantico, quando sperimentava difficoltà nel pensare al futuro.

I sistemi di memoria semantico ed episodico rappresentano il bagaglio culturale che ci istruisce su quale futuro prepararci a fronteggiare. Il testamento che spiega come usare l’eredità che ci è stata lasciata, per usare una metafora di Renè Char. Prima di affacciarci al domani, siamo fermati da ineludibili restrizioni di natura eterogenea (spazio-temporali, sociali, culturali, etc.) che ci tengono ben ancorati alla nostra realtà. Un’idea questa rappresentata mirabilmente in un video dal titolo Speed Slow, che è possibile visionare su youtube:

(http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5LXBf6yGW_s ).

Siamo rivolti al futuro, ma c’è sempre un semaforo rosso che ci salda al passato. La memoria non è l’unico processo cognitivo che impedisce nel futuro l’evasione da cui siamo rapiti quando fantastichiamo su episodi fittizi e irrealizzabili. La coscienza temporale è un’altra funzione che ci indica il nord, come una bussola, nel mare di dettagli di cui ci serviamo. È la coscienza temporale che attribuisce una connotazione temporale ai singoli frammenti di esperienza e impedisce che si confondano con tratti onirici o con fantasie inattuabili. Qualora la coscienza temporale fosse compromessa inizieremmo a confabulare non solo sul passato ma anche sul futuro, collocando gli episodi nel quadro temporale sbagliato. Così, ad esempio, un paziente di 70 anni alla domanda «Cos’ha fatto ieri?», potrebbe rispondere: «Non sono andato a scuola perché avevo mal di gola». E alla domanda «Cosa farà domani?», risponderebbe: «Andrò a casa a cucinare una zuppa», anche se fisicamente impossibilitato a uscire dall’ospedale.

Le funzioni esecutive, ossia processi cognitivi molto raffinati controllati dai lobi frontali, giocano, allo stesso tempo, ruoli fondamentali. Esse consentono una ricerca strategica dei dettagli che poi verranno ricostruiti in una traccia mnestica o riformulati in un pensiero rivolto al futuro. Permettono, inoltre, il monitoraggio di entrambi i tipi di costruzione e la verifica costante della loro effettiva plausibilità. Ormeggiati a prese reali, i pensieri futuri estrapolano e generalizzano tutti i particolari episodici e semantici disponibili al momento. Nelle persone sane, la presa è salda abbastanza da non perdere il riferimento al passato, ma non troppo per consentire una certa libertà di movimento e flessibilità nel plasmare episodi per quanto possibile nuovi. Quando le funzioni esecutive sono compromesse, può succedere che l’enorme risorsa di ricordi di cui disponiamo diventi un limite da cui non è più possibile sganciarsi. In uno studio che abbiamo condotto recentemente su anziani con malattia di Parkinson e una conseguente compromissione delle funzioni esecutive, abbiamo osservato una loro impossibilità a immaginare il proprio futuro, sebbene la memoria fosse totalmente preservata. Questi pazienti non riuscivano a staccarsi dai ricordi passati, resi dal malfunzionamento esecutivo blocchi granitici impossibili da scalfire. Il risultato è che, quando provavano a immaginare il matrimonio della nipote, erano disturbati dal ricordo del matrimonio della figlia. L’interferenza era così sostanziale che loro non riuscivano a farvi fronte. «Nel tentativo di immaginare un episodio nuovo, mi viene sempre in mente un episodio che ho già vissuto. Non ci posso fare niente», questo il commento più ricorrente.

Futuro alla deriva

Il passato e il presente condizionano irrimediabilmente il futuro, a vari livelli, e con differenti gradi di intensità a seconda delle condizioni fisiche e psicologiche in cui si trova la persona che immagina. Alessandro Baricco ricorda che se si intendono scrutare le considerazioni degli anziani sulla vita, bisogna chiedere loro come immaginano il paradiso. Infatti, Giove donò l’arte di prevedere il futuro al celebre indovino della mitologia greca, Tiresia, dopo che questi era stato reso cieco da Giunone. Metaforicamente, le profezie potrebbero avere più successo se non ci si lasciasse condizionare da quello che si sta vedendo e vivendo nel presente. A sua volta, il pensiero futuro influenza il nostro presente. «Non esistono le cose più naturali del mondo, le cose esistono come vuoi, se le pensi e se le vuoi, allora le puoi guidare, altrimenti vanno per conto loro», questo é il concetto nelle parole di Antonio Tabucchi (Il tempo invecchia in fretta, 2009, Feltrinelli editore). Quindi buttiamo gli oroscopi e cerchiamo di capire come pensare al futuro in maniera funzionale e gratuita. Reinventiamo il nostro futuro con originalità e cognizione di causa, partendo da un passato certo, ma impedendo ai nostri ricordi di prendere il sopravvento. Immaginare il futuro è come l’arte di scrivere una storia. «Sta nel saper tirar fuori da quel nulla che si è capito della vita tutto il resto; ma finita la pagina si riprende la vita e ci s’accorge che quel che si sapeva è proprio un nulla» (Il Cavaliere Inesistente, Italo Calvino, 1993).

Per saperne di più

- De Vito S e Della Sala S (2011). Predicting the future. Cortex, 47, 1018-1022.

- Tulving E (1985). Memory and consciousness. Canadian Psychology, 26, 1-12.

- Schacter D et al. (2012). The future of memory: remembering, imagining, and the brain. Neuron, 76, 677-694.

- Szpunar KK (2010). Episodic future thought: an emerging concept. Perspectives on Psychological Science, 5, 142-162.