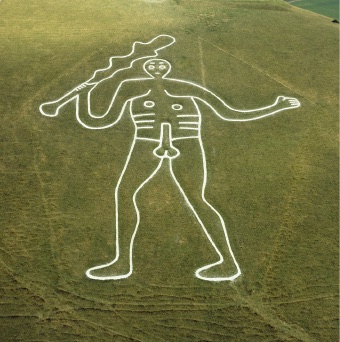

La questione di chi rappresenta e quando è stata realizzata è da secoli motivo di dibattito. La tesi più diffusa ne vedeva la creazione in epoca preistorica (in Inghilterra non mancano esempi confrontabili, come il Cavallo Bianco di Huffington, dell’Età del Bronzo) o tutt’al più romano-imperiale; quanto al personaggio raffigurato, le ipotesi andavano da Sant’Eadwold di Cerne al dio pagano Helith.

Un recente studio sembra però dissipare ogni dubbio, con risultati sorprendenti: il gigante è in realtà di epoca altomedievale, tra VIII e XII secolo. Il metodo OSL (Optically Stimulated Luminescence), che ha permesso di datare i campioni di gesso in base alla loro ultima esposizione alla luce solare, stabilisce infatti che il geoglifo non può essere precedente al 700 d.C.. Il Gigante ha poi subìto vari restauri, cura che ne rivela una certa importanza per il folclore locale, mutando però significato e simbologia nel corso del tempo.

In effetti, ancora più della datazione, è interessante notare quando e perché il Gigante sia passato dal rappresentare un personaggio a un altro, poiché si è finalmente accertato che in origine non si trattava né di un santo, né di un dio pagano, bensì di Ercole. A suggerirlo sono l’inconfondibile clava e la pelle del leone di Nemea, che un tempo era posta sul braccio sinistro e poi è scomparsa, ma anche una serie di elementi, come la posizione degli arti, il movimento dell’eroe, la sua nudità e il particolare delle costole e della linea inferiore dello stomaco: tutti dettagli che trovano corrispondenza nell’iconografia di Ercole dall’epoca classica fino al Medioevo, quando continuò a incarnare un ideale di virilità e virtù guerriere. Tipica dell’arte medievale anglosassone è poi la caratterizzazione del volto, dalla peculiare forma a goccia, simile a molti esempi coevi. Esistono perfino delle statuette itifalliche di Ercole della Britannia romana. Infine non mancano fonti storiche a supporto: William Stukeley identificò il gigante come “il nostro ammiraglio Ercole” già nel XVIII secolo.

È quindi probabile che il geoglifo costituisse la monumentalizzazione di un sito di raduno di eserciti in armi. Eppure è stato ritenuto Sant’Eadwold molto a lungo. Come mai? Semplificando, bisogna interpellare Gozzelino di San Bertino, un monaco che nell’XI secolo visitò l’abbazia benedettina di Cerne, raccogliendone le tradizioni orali per scrivere la vita del santo, venerato e vissuto effettivamente in quei luoghi nel IX secolo. Secondo il racconto, Eadwold era il fratello del re dell’East Anglia, dopo la morte del quale rifiutò di ereditarne il trono per diventare eremita; giunto presso la sacra “Fonte d’argento”, avrebbe ricevuto una rivelazione divina. È in questo frangente che Gozzelino lo descrive in piedi in cima a una rupe scoscesa, con in mano il bastone da pellegrino e lo sguardo rivolto in basso verso la fonte: una postura del tutto affine a quella del gigante. Inoltre, una fonte detta Pozzo di Sant’Agostino si trova davvero nei pressi dell’abbazia di Cerne (ormai diruta), quasi ai piedi della collina del geoglifo. Ecco una sovrapposizione dei rapporti spaziali che, insieme a una rilettura iconografica, rimaneggia l’identità di Ercole, forse anche con un certo tornaconto per Cerne, che nell’XI secolo si contendeva con la vicina Sherborne proprio le reliquie di Sant’Eadwold.

E il dio pagano Helith? È un’errata interpretazione del nome del profeta Elijah, che in un passo latino è messo a confronto con Agostino di Canterbury, e scambiato per un demone pagano che ne impediva l’opera di conversione nel Dorset: ma una divinità con quel nome, in realtà, non si trova in nessun pantheon.

Bibliografia

- Morcom T., Gittos H., 2024. “The Cerne Giant in Its Early Medieval Context”, in Speculum, Vol. 99, n. 1