Il frammento giunse in Danimarca nel 1688 come dono al re Cristiano V, spacciato come decorazione appartenente al tempio di Artemide di Efeso, una delle sette meraviglie del mondo antico. Solo nell’Ottocento si capì che proveniva invece dal Partenone di Atene, parte di una metopa del lato sud con una scena di centauromachia.

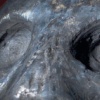

Ma ancora oggi non si riesce a venire a capo del vero mistero che il reperto cela: sulla sua superficie, infatti, distribuita in maniera non uniforme, c’è una patina marrone ben visibile a occhio nudo dall’origine sconosciuta.

La patina fu osservata per la prima volta nel 1830 al British Museum, dove fu notato un film simile anche su altri frammenti marmorei del Partenone. Nel 1853, il chimico tedesco Justus Von Liebig condusse la prima indagine scientifica, accertando che le macchie marroni contenevano ossalati di calcio; in seguito il dato è stato confermato più volte, ma non è mai stato chiarito quale processo abbia portato alla formazione di quei minerali. Studi e pubblicazioni, anche su casi simili, sono numerosi e le tesi proposte non sono mancate: ci si è chiesti se la causa fosse una reazione chimica tra marmo e aria, oppure particelle di ferro che, migrando dal marmo verso la superficie, si erano ossidate. C’è chi ha ipotizzato che il colore derivi da tinture antiche, chi da trattamenti conservativi d’epoca moderna e chi suggerisce che sia uno strato prodotto da organismi biologici.

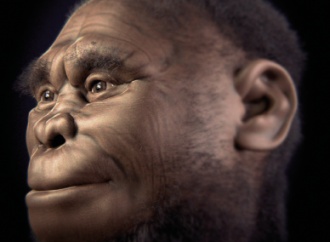

Lo studio più recente, pubblicato nel 2024[1], si è concentrato proprio sulla possibilità dell’azione di licheni, batteri, alghe o funghi. Una collaborazione multidisciplinare tra ricercatori danesi, inglesi e italiani di varie università, ha analizzato cinque campioni prelevati dal retro della testa del centauro, già acquisiti e conservati nel 1999 nel museo di Copenaghen. Le metodologie impiegate includono vari tipi di spettrometrie di massa e microscopia ottica. I risultati, purtroppo, ancora non permettono di svelare il mistero una volta per tutte, ma consentono di scartare alcune delle ipotesi, o quanto meno di ridimensionarne la portata.

Il nuovo dato interessante emerso è l’individuazione di due strati distinti di patina. Il film è infatti costituito da due livelli sovrapposti, dello spessore di circa 50 micrometri, composti da ossalati di calcio con l’inclusione di particelle di ossido di ferro, ma «nettamente differenti nelle loro concentrazioni di oligoelementi». I due strati hanno cioè origini diverse, o almeno due distinte fasi di formazione. Ciò contrasta in primo luogo con la tesi della migrazione di particelle di ferro verso la superficie, con successiva ossidazione, e anche con la possibilità di una reazione del marmo con agenti atmosferici. Va infatti anche considerato che, al contrario di altri marmi del Partenone, la testa si trova all’interno di un luogo chiuso fin dal Seicento, ben prima dell’era industriale.

Doppia mano di vernice, quindi? In realtà non può essere escluso né confermato. In passato le tinture erano prodotte con materie prime di natura biologica, come proteine contenute nei tuorli d’uovo o collageni animali. E benché tracce di proteine provenienti da esseri umani, altri animali e piante siano state effettivamente riscontrate nei campioni, potrebbero benissimo essere associate sia a verniciature (antiche e moderne) sia a contaminazioni ambientali: anche perché quel riscontro non riguarda nello specifico la composizione della patina, la quale non rivela alcun residuo organico al suo interno. Allo stato attuale dunque le origini della patina sulla testa del centauro non sono ancora chiare e il mistero persiste. Almeno fino al prossimo studio.