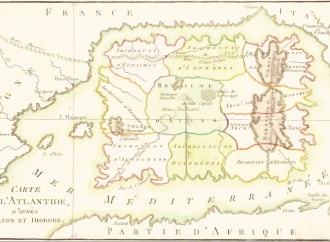

Tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta del Novecento non furono rari i casi in cui le idee di Wegener vennero qualificate come prodotto della follia, come - ad esempio - nell’importante e autorevole Histoire de la science (1957), diretta da Maurice Daumas. Nel capitolo dedicato alla geologia, firmato da Arthur Birembaut, la deriva dei continenti era stroncata senza possibilità di appello: «Nonostante il perfezionamento dei loro metodi di lavoro, alcuni geologi non rinunciano di tanto in tanto ad elaborare delle teorie, alcune ingegnose, ma puramente ipotetiche, la cui voga è di breve durata. Colpito dalla rassomiglianza, sul mappamondo, sia del litorale dell’Africa occidentale con quello del Brasile, sia delle due curve di livello fortemente schematico, il geofisico tedesco Wegener formula nel 1912 la teoria della deriva dei continenti, che ora non ha più sostenitori». In sostanza, per molti studiosi il riferimento principale nell'ambito degli studi geofisici continuava ad essere la teoria dei ponti continentali, che rimandava in primo luogo all’antica tradizione del mito di Atlantide, e quindi alla più recente ipotesi di Lemuria, che si era affermata nel corso della seconda metà dell’Ottocento.

Chi avesse voluto formarsi un’opinione attraverso la lettura di un’enciclopedia non avrebbe trovato un’esposizione molto diversa. Alla voce “Atlantide” di Universo. La grande enciclopedia per tutti, edita nel 1963 dall’Istituto Geografico De Agostini di Novara, era possibile leggere, oltre al riassunto del racconto di Platone sul leggendario continente, una dettagliata serie di argomentazioni a favore dell’esistenza, nel passato, di un continente nell’Atlantico, poi sprofondato. La voce riportava un elenco di altre ipotesi, ma non le riteneva plausibili: «L’Atlantide rimane ancora quasi un mistero, talché per alcuni autori essa poteva essere situata anche nel Mediterraneo o addirittura configurarsi con la catena attuale dell’Atlante, che una serie di laghi sul lato meridionale avrebbe reso simile ad un’isola». Il riferimento era in questo caso all’opera di Aimé-Louis Rutot, geologo e paleontologo di una certa notorietà, curatore del Reale Museo di Scienze Naturali di Bruxelles, il quale, nel dicembre 1919, aveva letto all’Accademia delle Scienze del Belgio una memoria sull’argomento dal titolo L’Atlantide. Secondo la voce dell’enciclopedia Universo, tuttavia, si doveva guardare in un’altra direzione: «Resta incontrovertibile il fatto che solo mediante un collegamento terrestre tra America ed Eurafrica si possono spiegare le affinità esistenti tra le specie animali e vegetali delle isole atlantiche con quelle nord-africane da un lato e con quelle americane dall’altro. Quando questo collegamento si ruppe, si spezzarono anche le possibilità di migrazione, e dove prima era una terra s’instaurò il Mar dei Sargassi». Dell’ipotesi di Wegener, nessuna traccia. Si restava, dunque, alla teoria del ponte continentale.

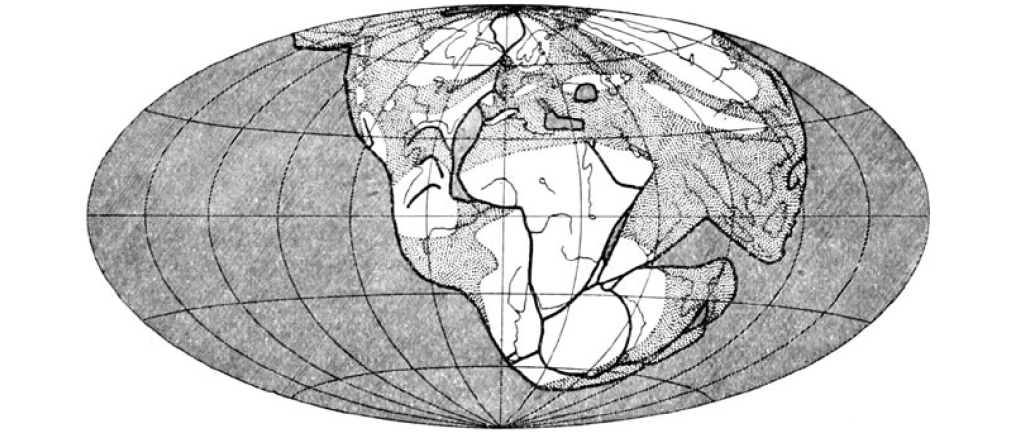

Per rendersi conto dell’evoluzione del dibattito geofisico in quegli anni (oltre a leggere questa rubrica in Query n. 17) è ovviamente utile ripercorrere la storia delle edizioni italiane del celebre testo di Wegener, Die Entstehung der Kontinente und Ozeane, la cui prima edizione originale uscì nel 1915, mentre la prima traduzione italiana, La formazione dei continenti e degli oceani, svolta sulla quarta edizione, risale al 1942. Ma è possibile guardare anche ad altre fonti, spesso meno utilizzate, per osservare come la diffusione di idee scientifiche, poi rivelatesi corrette, passi attraverso canali insospettati, o non presi in considerazione, della ricerca storica. La storia della divulgazione scientifica, infatti, non è meno complessa della storia della scienza. In At the Mountains of Madness (Le montagne della follia), scritto tra il febbraio e il marzo del 1931 (e pubblicato cinque anni dopo su «Astounding Stories»), H. P. Lovecraft, descrivendo le vicende di una spedizione nell’Antartide organizzata dalla Miskatonic University (una delle più celebri invenzioni del maestro di Providence), trovava il modo di far conoscere ai lettori quanto fossero aggiornate le sue conoscenze in campo geofisico. Parlando, infatti, delle mappe dei celeberrimi “Antichi”, Lovecraft scriveva: «Mappe più tarde, che mostravano lo spaccarsi e il dividersi di questa massa di terra, e la deriva di alcune parti staccatesi verso nord, confermano in modo impressionante la teoria della deriva dei continenti avanzata nell’ultimo periodo da Taylor, Wegener e Joly». Un appoggio all’ipotesi della deriva dei continenti arrivava, una ventina di anni dopo, sempre dal mondo del fantastico e della fantascienza. Infatti, l’inserto scientifico del secondo numero de “I romanzi di Urania” (Il clandestino dell’astronave di Lester del Rey, 20 ottobre 1952), dal titolo Continenti perdutix, pur confermando come l’ipotesi degli antichi ponti continentali fosse plausibile e degna di riconoscimento scientifico, dava spazio all’ipotesi di Wegener, posta sullo stesso piano delle altre. Qualche anno più tardi, infine, una dettagliata esposizione della teoria del geofisico tedesco fu presentata nelle pagine iniziali del primo libro di Peter Kolosimo, Il pianeta sconosciuto, uscito nel novembre del 1959. Dopo aver parlato delle diverse ipotesi in campo per comprendere la storia della Terra, Kolosimo affermava chiaramente che «potrebbe esserci anche un'altra spiegazione: la teoria del geologo Alfred Wegener, il quale asserì che non le forze verticali, ma quelle agenti in senso orizzontale esercitarono influssi decisivi sul nostro pianeta». Aggiungendo: «Le ricerche ultimamente condotte (anche e soprattutto nell'ambito dell'Anno Geofisico Internazionale) sembrano confermare la teoria più sbalorditiva, quella di Alfred Wegener.

Il futuro autore di Non è terrestre (1968), sulla storia della Terra stava fornendo in quegli anni informazioni più aggiornate di quelle presentate in tante altre pubblicazioni.

Riferimenti bibliografici

- M. Ciardi. 2011. Le metamorfosi di Atlantide. Storie scientifiche e immaginarie da Platone a Walt Disney, Roma: Carocci.

- M. Ciardi. 2021. Breve storia delle pseudoscienze. Milano: Hoepli.

- E. Puppin. 2011. Se una rivoluzione sembra una bufala. "Il Sole-24 ore", 23 ottobre.

- A. Wegener. 2021. La formazione dei continenti e degli oceani. Postfazione di M. Ciardi. Torino: Bollati Boringhieri.