Una delle caratteristiche dei testi pseudostorici è quella di presentare come nuovi dei documenti che sono conosciuti da tempo. Per questo motivo, se si vuole avere la garanzia di proporre un lavoro serio e accurato, è necessario conoscere la storia delle questioni che sono oggetto delle nostre attenzioni, nonché la storiografia che se ne è occupata.

Recentemente è uscito un libro di Tommaso di Carpegna Falconieri (che è stato ospite del XIII Convegno Nazionale del Cicap, a Cesena nel 2015) dedicato ai modi con cui la storia viene riscritta, sulla base di falsificazioni, deformazioni, inconsistenti analogie, uso non professionale dei documenti, credenze, pregiudizi, ideologie politiche. Si tratta di un bellissimo lavoro, sicuramente uno dei migliori che io abbia mai letto.[1] Tra i numerosi casi esaminati da Carpegna Falconieri non poteva mancare quello di Felice Vinci, l’autore del famigerato Omero nel Baltico, un esempio paradigmatico del modo di fare definito “Chi cerca trova”, cioè basato su concatenazioni analogiche, apparentemente persuasive. Ma «le analogie, anche quando sono disposte in serie, per lo storico non costituiscono prove sufficienti, ma tutt’al più argomentazioni indiziarie». Il problema è che per Omero nel Baltico neppure «si raggiunge questo livello».[2]

Come ho cercato di fare vedere anche in altre occasioni, il lavoro di Felice Vinci è proprio uno di quelli in cui si mostra sorpresa e stupore per fonti che, in realtà, sono note da secoli e sono state ampiamente esaminate. Eccone un esempio: «Una possibile chiave per penetrare finalmente in questa singolare realtà geografica ce la fornisce Plutarco, il quale in una sua opera, il De facie quae in orbe lunae apparet, fa un’affermazione sorprendente: l’isola Ogigia, dove la dea Calipso trattenne a lungo Ulisse prima di consentirgli il ritorno a Itaca, è situata nell’Atlantico del nord, “a cinque giorni di navigazione dalla Britannia”».[3] Non si capisce cosa ci possa essere di sorprendente nell’affermazione di Plutarco, dato che: 1) il De facie è stato uno dei testi più citati e studiati dell’età moderna (lo conoscevano molto bene, ad esempio, sia Galileo[4] che Keplero)[5]; 2) quella specifica affermazione è già stata utilizzata da numerosi interpreti proprio per sostenere la tesi (sbagliata), che lo scenario dei poemi omerici sia stato il Baltico e non il Mediterraneo. Su tutti il celebre erudito svedese Olaus Rudbeck, nel suo Atlantica sive Manheim vera Japheti posterorum sedes ac patria (monumentale opera in quattro volumi, pubblicata a partire dal 1679).[6]

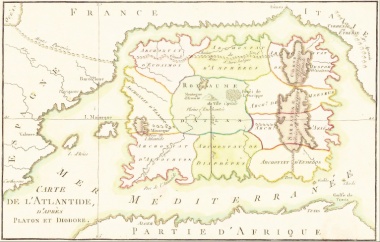

Rudbeck è stato anche uno dei principali protagonisti del dibattito che, tra Sei e Settecento, riguardò la posizione delle Colonne d’Ercole, soprattutto in relazione al mito di Atlantide. Numerosi studiosi, infatti, ritennero di poter spiegare che le Colonne d’Ercole di cui parlava Platone non potessero essere individuate presso lo stretto di Gibilterra, ma in altre zone del globo. Eppure Sergio Frau, che ha sostenuto in tempi recenti l’identificazione della Sardegna con l’Atlantide di Platone, non sembra essersene reso conto, proponendo la sua riflessione come innovativa: «questa è anche la prima volta, in 2200 anni circa – da quando cioè, secondo la nostra inchiesta (e l’ipotesi che ne è, poi, conseguita), Eratostene le spostò a Gibilterra – che le Colonne d’Ercole da oltrepassare per sbarcare ad Atlantide, nel pieno Far West degli antichi greci, sono di nuovo al Canale di Sicilia, dove – presumibilmente – erano ancora nel 356 a.C., a indicare l’inizio delle terre e dei mari Cartaginesi. Dei mille e mille libri pubblicati sull’argomento nessuno, finora, l’ha mai fatto, obbligati com’erano tutti a uscire da Gibilterra, nell’Oceano Atlantico».[7] Peccato, invece, che di libri del genere, ce ne siano davvero decine e decine. Non solo. Come si può facilmente immaginare, c’è anche già stato in passato chi ha identificato Atlantide con la Sardegna (si veda l'immagine qui riprodotta).[8] Si tratta di Jean-Baptiste-Claude Izouard, detto Delisle de Sales, il quale nel 1779 propose tale ipotesi nell’opera dal titolo Histoire nouvelle de tous les peuples du monde, réduite aux seuls faits qui peuvent instruire et piquer la curiosité ou Histoire des hommes, uno dei tanti studiosi dediti, nell’età dell’Illuminismo, a quella che Franco Venturi ha definito la «filosofia della storia religiosa».[9] I temi della Histoire nouvelle vennero successivamente rielaborati, a partire dal 1793, nella Histoire philosophique du monde primitif, che conobbe numerose edizioni.

Varrà qui la pena di ricordare che tutte queste cose erano già note a uno dei primi grandi interpreti critici dei testi platonici, Thomas-Henri Martin, il quale le spiegò, con dovizia di particolari, in un esemplare lavoro del 1841.[10]

Capire chi ha sostenuto per primo una cosa è fondamentale non solo per rendersi conto dell’origine delle questioni, ma anche per fare una corretta divulgazione. Il rischio della pseudostoria, infatti, è sempre dietro l’angolo e riguarda tutti, anche coloro che si occupano di misteri e credenze secondo un approccio critico e scettico. Questo perché, spesso, le problematiche non vengono affrontate nella loro dimensione storica. In questa prospettiva, Roberto Labanti ha giustamente provato a ricostruire l'origine dell'idea che associa il celebre episodio di Tunguska alla caduta di un'astronave sulla Terra.[11] Dal canto mio, ho provato a rintracciare in letteratura la prima comparsa del mito degli antichi astronauti.[12] Ciò però ci conduce a sottolineare un altro aspetto fondamentale della ricerca storica: quando si effettua uno studio che conduce a risultati certi e documentabili, in ogni caso è sempre meglio dire di aver trovato “forse il primo esempio” o “uno dei primi casi”, perché non ci si può illudere «che la storia non sia in grado di far riemergere dall’opacità di sentieri inesplorati e di zone poco frequentate un testo perduto, un fatto esemplare, una circostanza imprevista»,[13] tali da mettere in discussione le conoscenze già acquisite.