La sua storia «astronomica» cominciò nel 1895 quando Giovanni, già sposato e padre, decise di mettersi a fare i gelati, che a Rudiano e dintorni nessuno ancora conosceva. Tutte le sere partiva col carretto per recarsi a Brescia, dove si procurava il ghiaccio. Stava in giro tutta la notte e osservava la Luna; a scuola gli avevano detto che la Terra insieme alla Luna gira attorno al Sole, ma lui si rese ben presto conto del contrario: la Luna, sì, girava, ma la Terra se ne stava ben ferma e immobile.

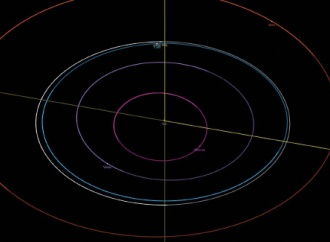

Senza saperlo Paneroni era un presocratico: andando in giro per i paesi col carrettino da gelataio aveva la possibilità di esercitare la propria missione su scolari vergini, per così dire, di spirito, non ancora vittime delle truffe di Galileo e di Copernico. In questi anni nacque la frase divenuta poi proverbiale: «La Terra non gira, o bestie!» che Paneroni diceva ai ragazzini che incontrando interrogava. «Il mestiere di vendita di dolci e gelati», lasciò scritto, «è bisognoso di posteggiare all’ombra. Nei mesi di giugno il continuo circolare dell’ombra fu la causa che dovetti capire tutto il funzionamento». Secondo lui la Terra è piana, ferma, e la sua superficie infinita; intorno alla Terra il Sole (che non sorge e non tramonta mai) descrive una spirale continua e concentrica al polo nord, che si trova al centro della Terra. In questa cosmogonia il Sole è una palla d’argento vivo, larga due metri, pesante quattordici chili, il cui valore (anteguerra) è di cento miliardi. La Luna invece è più piccola, e siccome è anche più pigra del Sole nel giro di ventiquattr’ore viene raggiunta e superata, e così sono spiegate le fasi lunari e le eclissi.

Paneroni fece stampare delle enormi carte geografiche ricoperte di frecce, di indicazioni, di simboli figurati di sua invenzione; i figli gli acquistarono, per trecentocinquanta lire, una lanterna magica e con quella sotto il braccio, una quarantina di lastre e qualche migliaio di manifesti l’«astronomo» partì alla conquista di Milano.

Era la Milano del primo dopoguerra, quella del futurismo di Marinetti. L’«astronomo» cominciò silenzioso a imbrattare i muri delle università e dei licei. Scriveva: «Paneroni da solo fermò la Terra, indi spedì Galileo al suo destino. La Terra non gira, o bestie!». Poi cominciò a farsi vedere all’uscita del liceo Berchet, del Manzoni e del Beccaria, metteva i suoi fogli sotto un sasso e cominciava a predicare: «Salir negli strati, calar nei profondi – studiate Paneroni, divinator dei mondi!»

La marcia su Roma e il cambiamento di regime gli fecero balenare grandi speranze, tuttavia fin da principio volle precisare la sua posizione, scrivendo sui muri: «L’era fascista senza quella di Paneroni fa schifo». Ma ovviamente la frase non piacque e venne minacciato, quindi riparò per qualche tempo a Rudiano.

Tra il 1925 e il 1928 Paneroni fu, almeno nell’Italia settentrionale, un uomo celebre; poi, come tutte le mode, anche la sua andò scomparendo. Ma lui non demordeva e disse alla moglie: «Ho conquistato la piazza, attaccherò la scienza». E da allora non tralasciò un congresso. A Genova, dove era giunto a piedi per risparmiare, riuscì non si sa come a introdursi nella sala dove si teneva un simposio internazionale; domandò la parola e propose, di fronte allo sbigottimento generale, un sistema per misurare la distanza della Terra dal Sole: «Si prendono dei tubi, vi si infilano i raggi e poi non resterà che misurare la lunghezza dei tubi». Fu scacciato in malo modo e da quel giorno tra gli astronomi nacque un termine nuovo che si ritrova anche in alcuni testi: C’est une Paneronnade.

Prima di morire fece in tempo ad assistere alla nascita della teoria atomica che, comunque non lo colse di sorpresa. Per lui gli elettroni e i protoni non erano che invenzioni dei fisici: «Si tratta di polvere che si ferma sui mobili delle case e che le donne trascurano di spolverare».

Nel suo testamento lasciò alla moglie le sue carte, dicendole che un giorno l’avrebbero fatta ricca; agli astronomi «che tanto male mi fecero ingiustamente», il suo perdono.