Premetto di non essere né una matematica né un’epidemiologa: parlo in base a cosa ho appreso dagli esperti del settore, come Alessandro Vespignani che di recente ho intervistato per il mio festival della scienza. Per quello che so, i modelli hanno una validità a brevissimo termine, così come accade con le previsioni meteorologiche. Questo è dovuto alle molte variabili da considerare: non è possibile inserire variabili come l’utilizzo delle mascherine, il rispetto del distanziamento, i comportamenti diversi a seconda dell’età o la disponibilità dei mezzi pubblici, ad esempio.

Ciò che il modello fa, sulla base delle caratteristiche del virus identificate nelle prime fasi dell’infezione, è disegnare gli scenari che potrebbero verificarsi. Si delineano le diverse possibilità: lo scenario più catastrofico in cui non si mette in atto nessuna misura, non si sviluppa immunità e il virus viene lasciato libero di agire e uccidere; lo scenario migliore in cui vengono messe in atto tutte le misure di lockdown e distanziamento e il virus perde potenza; quello in cui il virus acquisisce una mutazione che lo rende meno infettivo; quello in cui si raggiunge rapidamente l’immunità di gregge, e così via. Non può però dare una previsione reale di come sarà l’andamento della malattia a distanza di tempo.

Occorre far capire al pubblico che si tratta di strumenti utili per dare degli scenari a chi ci governa e a chi si occupa di politiche sanitarie: ma sono le stesse misure intraprese dal governo e dai cittadini, nonché il caso (vedasi la mutazione), a poter cambiare drasticamente i numeri e l’andamento. Il modello va quindi riaggiornato di volta in volta. Non per questo era completamente sbagliato: semmai è di per sé imperfetto, non può tener conto di tutto.

I modelli durante questa pandemia sono entrati in uno spazio pubblico, la loro diffusione non è stata più limitata agli esperti. Cosa pensi che abbia comportato questo cambiamento?

È stato il problema di questa pandemia: tutto è diventato un dibattito pubblico. È accaduto con la questione dei modelli, dell’immunità, delle mutazioni, del depotenziamento del virus, della sua stagionalità, eccetera. Normalmente questi argomenti sono dibattuti nei congressi e attraverso pubblicazioni scientifiche, ovvero in un ambito molto ristretto, e arrivano al pubblico in un secondo momento quando ci sono dati su cui costruire un consenso; gli addetti ai lavori conoscono bene i limiti delle loro affermazioni o dei modelli applicati, e sono anche ben consapevoli del valore del dubbio, della verifica, della falsificazione. Stavolta il dibattito è avvenuto in pubblico, spiazzando le persone. Si sono visti esperti usare modelli diversi, contrasti fra chi vuole la patente di immunità e chi dice che l’immunità non è una certezza, oppure tra chi afferma che il virus ha perso potenza e chi dice che non c’è alcuna mutazione.

Non credo che il dibattito pubblico abbia fatto bene alla scienza. Sarebbe positivo se spiegato nel modo giusto, perché farebbe capire all’opinione pubblica il valore del dubbio e del confronto; ma per come si sta svolgendo in questo momento danneggia l’immagine della scienza agli occhi delle persone e crea tifoserie, come se si trattasse di una questione personale.

Il problema è che con il verificarsi di una pandemia è mancato il tempo sufficiente ad avere i dati, mentre la scienza ha bisogno di tanto tempo e di verifica. Si è trattato di un virus nuovo e totalmente sconosciuto: nessuno sapeva come si sarebbe comportato, e il ruolo degli asintomatici era completamente sconosciuto, cose sufficienti a sballare i modelli.

Non è stato possibile formulare ipotesi e modelli a partire dalle nostre conoscenze sviluppate durante le epidemie di SARS e MERS?

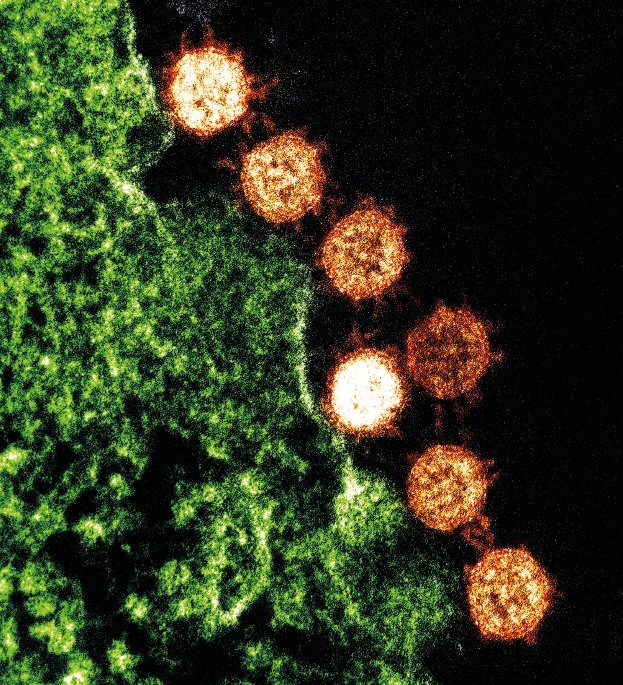

Un modello basato sulla SARS, per esempio, prevede asintomatici e presintomatici non infettivi, e di conseguenza un certo andamento del virus. Invece il SARS-CoV-2 si è progressivamente scoperto diffondersi anche attraverso persone non sintomatiche; occorre perciò riaggiornare il modello. Altra novità imparata strada facendo è l’alta affinità del SARS-CoV-2 per il recettore causata da mutazioni nella proteina spike: questo gli permette di entrare nelle cellule delle vie respiratorie superiori e inferiori, favorendo il contagio attraverso le goccioline da naso e bocca e le mani sporche. Nei casi di SARS e MERS il contagio era più difficile, dato che il virus entrava principalmente nelle vie aeree inferiori. Non ultima la questione dell’immunità; a tutt’oggi non abbiamo abbastanza dati per rispondere a questa domanda. Sappiamo tante cose rispetto a due mesi fa, ma ce ne sono ancora moltissime che non conosciamo.

Visto che abbiamo citato la SARS, il caso di quell’epidemia ha almeno funzionato per prepararsi alla gestione della pandemia presente?

Alla luce degli eventi trascorsi devo dire che non ha funzionato. SARS a suo tempo preoccupò per la mortalità alta, intorno al 10%, ma il virus fu arginato subito per poi scomparire. Come dicevamo, la differenza più grande fra i virus SARS-CoV e SARS-COV-2 (o tra SARS e COVID-19, se parliamo di malattie) sta nel ruolo di asintomatici e presintomatici: nel caso di SARS bastò isolare le persone infette e i loro contatti stretti per riuscire a contenere la malattia. Qui invece ci siamo trovati di fronte a un virus particolare, infettivo anche senza sintomi, per cui bloccarne la diffusione diventa complicato; non potevamo essere completamente preparati a uno scenario simile.

Non potevamo neppure immaginare che il virus avesse un sito di attivazione da parte della furina, una proteasi che gli permette di entrare bene in tante cellule del nostro corpo.

Lo stesso è accaduto con la sintomatologia, che abbiamo scoperto strada facendo. All’inizio ci si è concentrati sull’aspetto respiratorio, pensando a SARS e MERS; poi pian piano si è visto che il quadro era molto più complesso e il virus andava a colpire le vie intestinali, i reni, il cuore, i vasi sanguigni, causando problemi di coagulazione in molti pazienti e con un effetto importante sul sistema nervoso centrale. Tutte cose che non ci aspettavamo e abbiamo imparato col tempo.

Si è discusso anche sulle terapie impiegate senza disporre di studi preliminari. Anche questo è dovuto alla mancanza di tempo?

Sì, anche con lo scontro fra scienziati di laboratorio e medici sarebbe stato necessario mettere le cose nella giusta dimensione. Gli scienziati di laboratorio si sono innervositi quando i medici hanno fatto studi non controllati e sui giornali hanno riportato che la terapia del plasma funzionava, per esempio. Tuttavia, mancava il tempo di seguire la procedura standard rigorosa; i clinici dovevano salvare le vite dei pazienti e hanno fatto il possibile usando gli strumenti a disposizione. Non era possibile lasciar morire migliaia di persone per condurre uno studio randomizzato.

Occorre maggiore comprensione delle rispettive posizioni. Per portare un altro esempio, i medici hanno usato da subito i corticosteroidi nel trattamento dei pazienti, senza aspettare uno studio clinico: hanno pensato di spegnere l’infiammazione sistemica con il classico farmaco cortisonico utilizzato in casi simili. Uno studio su grandissimi numeri uscito di recente ha poi dimostrato che il farmaco funziona, ma i medici non potevano aspettarlo per agire.

In questa pandemia soprattutto è mancato il tempo tipico della scienza. Tutti abbiamo dovuto trovare delle scorciatoie: sia a livello di scoperte scientifiche e pubblicazioni non revisionate, che sono andate in mano ai giornalisti senza un processo di peer review, il che è insolito; sia a livello dei clinici, che hanno affrontato questo problema con la fretta dell’emergenza e la mancanza di tempo.

D’altra parte qualche posizione va presa. Le mascherine sono state uno degli oggetti della controversia: all’inizio l’OMS per molto tempo ha detto che stando alle evidenze non c’era utilità, poi questa posizione è stata variamente contestata, adesso di fatto sembra essere stata revisionata, almeno in parte.

Devo dire che l’OMS non ha avuto un ruolo cristallino o ammirevole in questa pandemia. Avevano inizialmente detto che non c’era nessun dato a supporto del fatto che la mascherina fosse protettiva, e quindi non era una misura raccomandata. Io dico che serve intelligenza nel gestire le situazioni: non serve uno studio clinico per dare un consiglio di buon senso in un momento di emergenza. È normale che una mascherina che impedisca a questi droplet di spargersi in giro possa essere d’aiuto, dato che il virus si trasmette prevalentemente attraverso l’aerosol e i droplet rilasciati mentre parliamo o andiamo in giro.

È stato necessario da parte dell’OMS rivedere la propria posizione. È stato giusto imporre le mascherine alle persone, perché nonostante non ci fossero dati scientifici di supporto era una normale precauzione per evitare il contagio.

Volendo fare l’avvocato dell’OMS, mi sembrava che la loro posizione si completasse dicendo che non volevano illudere le persone che la mascherina fosse sufficiente.

Su questo sono d’accordo, però alla fine le mascherine funzionano, e si sarebbe potuto dire sin dall’inizio senza perdere troppo tempo in polemiche. Si sarebbe dovuto dire che le mascherine FFP2 o FFP3 devono essere lasciate al personale sanitario, evitando assolutamente di sottrarle a chi ne aveva bisogno; che le mascherine chirurgiche possono essere utili, ma è meglio lasciarle a chi ha a che fare con i pazienti; e direttamente raccomandare le mascherine di quattro strati di cotone fatte in casa. Per dire alle persone di prendere un farmaco o fare un vaccino occorre uno studio clinico, ma una mascherina di cotone si può raccomandare, insieme ovviamente alle raccomandazioni sulla distanza, sull’igiene delle mani e tutto il resto; è giusto avere il rigore scientifico, però rispetto a una cosa simile il buon senso può essere sufficiente. Non è stata solo l’OMS a fare un errore, tutti ne hanno commessi in questa pandemia.

Anche sulla misura del lockdown sembrano esserci state posizioni molto diverse fra gli scienziati. Sono stati i media ad amplificare la divergenza?

No, purtroppo. È un fenomeno molto triste: ho visto alcuni colleghi dare il peggio di sé in questi giorni. Sembrano due tifoserie in cui una parte vuole dare il liberi tutti, l’altra sembra quasi fare il tifo per il virus. Non so perché sia successo, occorre rifletterci parecchio.

Il lockdown era necessario e ha funzionato, nessuno può metterlo in discussione; basta confrontare la situazione in cui eravamo prima con quella di oggi. Non solo: abbiamo visto in tutto il mondo come le nazioni che hanno optato per il lockdown o per strategie come il tracciamento e l’isolamento efficace, come in Oriente, abbiano avuto risultati. Tutti quelli che sono stati più morbidi o che si sono mossi tardi hanno pagato o stanno pagando il prezzo: Stati Uniti, Brasile, Regno Unito.

Possiamo discutere semmai sulle modalità del lockdown, se era necessario fare un lockdown organizzato in questo modo su tutto il territorio italiano. Forse in Lombardia si sarebbe dovuto fare un lockdown più restrittivo sin dal primo giorno: mi sono molto arrabbiata quanto Conte ha detto che il governo aveva scelto un approccio di chiusura graduale, quando si sarebbe dovuta fare una chiusura immediata e poi una riapertura graduale. Possiamo discutere sul perché abbiamo fatto il lockdown in Sardegna o in Basilicata. Ma che in alcune regioni fosse necessario e utile non c’è il minimo dubbio. Tutto sommato, però, le azioni messe in atto dal Governo sono state efficaci.

Possiamo dire che c’è stata un’epidemia lombarda e un’epidemia completamente diversa nel resto del Paese, pur essendo l’Italia una nazione in cui gli interscambi e i contatti tra le persone sono moltissimi. Una diffusione così diversificata non è un dato scientificamente sorprendente?

Sì, lo è, come molti altri aspetti di questo virus. Sorprende anche il fatto che circolasse da tanto tempo senza creare il panico, che a un certo punto è scattato. La spiegazione che abbiamo è che in Lombardia fosse così diffuso da essere arrivato a colpire le categorie sensibili. Adesso sappiamo che questo virus è innocuo per la maggior parte delle persone; la stragrande maggioranza delle persone infettate non sviluppa sintomi (si parla addirittura del 40-45% di asintomatici, potrebbe essere meno ma è comunque una percentuale altissima), oppure sviluppa sintomi estremamente lievi, come un raffreddore o una leggera influenza. È solo a una piccolissima percentuale della popolazione che questo virus dà dei problemi. Probabilmente è dovuto arrivare dove ci sono fragilità, cioè nelle case di riposo e negli ospedali, per causare tanti morti e ricoveri importanti.

Si è parlato anche di virus depotenziato, dato che al momento i malati non sono gravi come prima; è una spiegazione adeguata?

Nella situazione attuale le fragilità sono tenute fortemente sotto controllo e protette: gli anziani non stanno uscendo come prima, usano la mascherina ovunque vadano, non prendono il treno; gli ospedali sono sotto sicurezza; le case di riposo sono stracontrollate. Ecco perché gli infetti e i positivi che ci sono adesso non sono gravi: non perché il virus sia depotenziato, ma perché è cambiato il target di persone. I giovani che si infettano, ovvero quella parte di popolazione che ha ripreso a circolare e a condurre la vita normale, non ha grossi problemi nell’affrontare questo virus, tranne qualche raro caso (c’è sempre un’eccezione in medicina); la maggior parte delle persone lo prende e non se ne accorge, o ha un po’ di febbre e tosse ma nulla di più.

Ribadisco con forza che ad oggi non c’è una mutazione identificata nelle sequenze del virus che indichi una minore aggressività. I colleghi che in questo momento affermano a torto che il virus è depotenziato, non hanno capito che in realtà è cambiato il target, e che la popolazione fragile è ancora protetta dal lockdown e dalle misure messe in atto: se così non fosse, ricominceremmo ad avere i malati gravi e i morti.

A proposito di lockdown, le università in Italia di fatto non riapriranno neppure nel primo semestre del prossimo anno accademico. Mi chiedo perché l’università abbia scelto una chiusura così prolungata.

L’università ha un problema: implica un grandissimo spostamento di persone da un posto all’altro. In più obbliga gli studenti a muoversi e a stare insieme. A Padova dove faccio lezione a Medicina ci sono 85 studenti ammassati per tante ore nella stessa stanza: è un luogo dove il contagio si potrebbe sviluppare facilmente. È vero che gli studenti probabilmente non ne risentirebbero (ma ricordiamoci che l’eccezione c’è sempre, per cui dobbiamo proteggere anche il singolo caso); però poi vanno a casa nel fine settimana, vedono le famiglie. È una misura di precauzione per evitare, laddove possibile, occasioni di contagio.

L’altro grande tema è quello delle cure. In questi mesi c’è stata una varietà enorme di proposte terapeutiche, alcune costruite sulla base dell’esperienza precedente come il plasma, altre innovative come l’idrossiclorochina, fino ad arrivare al vaccino, che è l’oggetto della discussione in questi giorni.

Partiamo col vedere cosa funziona e cosa no. Gli antivirali, farmaci che hanno lo scopo di agire direttamente sul virus e di bloccarne la replicazione, finora non hanno dato grandi risultati. Il Remdesivir è l’unico che ha dato qualche risultato positivo; tutti gli altri, inclusa l’idrossiclorochina, non hanno dato risultati apprezzabili, perciò per il momento non sono consigliati.

L’altra grossa categoria di trattamenti sono gli antinfiammatori. In questa malattia il sistema immunitario fa davvero la differenza. Nei pazienti che guariscono facilmente e hanno una sintomatologia leggera, il sistema immunitario è capace di bloccare la replicazione del virus in maniera efficace e subitanea, e quindi evitare una eccessiva proliferazione del virus che causerebbe danno ai tessuti. Nei pazienti in cui il sistema immunitario non riesce a bloccare il virus, questo si replica e attacca tanti tessuti e cellule del corpo; l’organismo risponde con un’infiammazione, tanto più forte quanto maggiore è il danno. Lo scopo dei farmaci antinfiammatori è di bloccare l’infiammazione nei pazienti gravi che si presentano con un quadro di infiammazione sistemica, generalizzata. Non agiscono quindi sulla causa della malattia, ma sui danni che il virus sta provocando. E funzionano: alcuni in maniera provata, come i farmaci a base di cortisone; altri in maniera ancora da verificare definitivamente, ma che daranno probabilmente risultati apprezzabili, come i farmaci biologici per bloccare l’interleuchina 6 (una citochina che viene rilasciata in grandi quantità causando infiammazione in tutto il corpo). C’è anche un aspetto che ha interessato moltissimo i media, il fatto che molti di questi pazienti andavano incontro alla formazione di trombi: era necessario quindi dare l’eparina per evitare la coagulazione. Non è una novità: se prendiamo pazienti allettati, come spesso sono gli anziani nelle case di riposo, sappiamo che hanno una predisposizione a formare trombi, a maggior ragione in una condizione di infiammazione sistemica.

Anche in questo caso, comunque, la medicina ha avuto bisogno di andare un passo alla volta per arrivare a un protocollo chiaro e definito. Per questo oggi i pazienti che hanno un profilo biochimico (cioè analisi del sangue) di tipo protrombotico vengono trattati anche con farmaci anticoagulanti.

Questi farmaci funzionano anche su pazienti in stato già avanzato?

Bella domanda. In un paziente in fase iniziale che non mostra segni di infiammazione non è d’aiuto spegnere il sistema immunitario. Nel caso di un paziente ricoverato con un quadro più grave, invece, un cortisonico aiuta a combattere l’infiammazione sistemica.

Per gli altri farmaci si stanno analizzando anche i tempi di intervento, perché identificare la giusta finestra temporale è cruciale. Da pochi giorni l’EMA ha approvato l’uso del Remdesivir ma solo a pazienti che necessitano di supporto respiratorio, ulteriori studi serviranno a capire se può essere utile anche in fase più precoce.

E per quanto riguarda gli anticorpi e la terapia col plasma?

C’è poi il discorso legato alla terapia col plasma, alla terapia con gli anticorpi e al vaccino. Li ho messi così proprio perché seguono questo ordine temporale.

Il plasma è una terapia antichissima usata da tanto tempo e per tante infezioni. Si basa su un concetto molto semplice: una persona guarita da un’infezione sviluppa anticorpi. Con un prelievo di plasma, che è la parte liquida del sangue, posso prendere gli anticorpi e trasferirli in una persona che sta facendo fatica a combattere il virus, in modo da aiutarla. Gli anticorpi vanno a bloccare il virus e lo eliminano.

Questa terapia in linea di massima funziona, ma non sempre: a volte gli anticorpi non sono protettivi, a volte non sono efficaci. Per esempio, in alcune infezioni gli anticorpi non sono il braccio protettivo della risposta antivirale: possono servire invece i linfociti. In certi casi gli anticorpi possono peggiorare il quadro clinico: un anticorpo può causare un aggravamento dell’infettività perché, legando il virus, può favorirne l’ingresso all’interno delle cellule, anche se su quella cellula non c’è un recettore specifico; oppure può andare a stimolare la risposta immunitaria, causando un ulteriore rilascio di citochine infiammatorie e peggiorando l’infiammazione.

Ci sono comunque evidenze che effettivamente gli anticorpi generati dai pazienti guariti possano conferire una protezione al SARS-COV-2, anche se manca ancora uno studio randomizzato, con placebo, gruppo di controllo eccetera. La terapia col plasma però è complessa: bisogna avere pazienti malati, poi guariti, per il prelievo; devono essere compatibili; occorre vedere quanti anticorpi sono stati prodotti, qual è la dose da dare, per cui l’approccio non è standardizzato ma cambia di volta in volta.

Il passaggio successivo è la produzione di anticorpi monoclonali, o isolati dai pazienti o prodotti in laboratorio, che possano andare a bloccare il virus. In questo momento vari laboratori hanno prodotto diversi anticorpi, per questo potrebbe essere un farmaco rapidamente disponibile; sempre coi tempi della scienza, perché prima va escluso che tali anticorpi non peggiorino la situazione aumentando l’infettività e il danno polmonare. Questi sono meccanismi di immunità passiva, in cui la protezione viene trasferita nel soggetto che attivamente non produce nulla.

In che modo si sta lavorando per sviluppare il vaccino?

Il vaccino è un’immunità attiva, perché si va a stimolare il sistema immunitario del paziente affinché produca gli anticorpi. Come sappiamo, ci sono tante sperimentazioni in corso, molte in fase avanzata: per produrli sono state usate tutte le strategie immaginabili.

Alcuni hanno usato l’approccio classico: si isola la proteina spike, per esempio, si produce una formulazione insieme a un adiuvante e questa, iniettata, porterà alla produzione di anticorpi. Un altro tipo di vaccino classico è la somministrazione del virus attenuato, non in grado di riprodursi.

Accanto a queste strategie se ne stanno provando di più innovative, come quelle basati sull’uso di vettori virali (adenovirus) contenenti materiale genetico del SARS-CoV-2 o sul trasferimento di mRNA virale per far produrre le proteine virali alle nostre cellule. È una bella strategia, vincente e molto rapida sulla carta: un vaccino così però non è mai stato fatto nell’uomo, quindi la sperimentazione dev’essere sicura.

Non sappiamo quale approccio arriverà per primo. Ognuno ha dei limiti. Alla fine, dovremo vedere come risponde il trial clinico: qui sì serviranno gli studi sui grandi numeri. Non basta vedere che a cento persone sane e vaccinate non succede niente, né che cento adulti volontari sani con il vaccino non si infettano. Dobbiamo vedere anche cosa succede nelle varie fasce di età e con diverse patologie, e dobbiamo essere sicuri che non si sviluppi una risposta dannosa, che sia sempre una risposta protettiva e non una che stimoli l’infiammazione.

Il tempo sembra essere una variabile cruciale. Da una parte c’è una pressione a ridurre il tempo affinché il vaccino sia presto disponibile, dall’altra ci sarebbe la necessità di darsi tempo per effettuare le sperimentazioni e i controlli necessari.

Su questo dobbiamo essere molto rigidi e accertarci che tutti gli step vengano rispettati. Non vale il discorso delle mascherine, in cui gli studi clinici possono essere saltati. Per il vaccino bisogna necessariamente rispettare tutti gli step: se sbagliassimo, il risultato sarebbe catastrofico, non solo per le persone, ma anche per il concetto di vaccinazione. Non si può correre più di tanto o pensare a scorciatoie.

Alcuni governi hanno già deciso di investire in uno di questi vaccini impegnandosi a comprarlo se funzionerà. Tu dici che, quando un vaccino sarà disponibile, noi saremo certi che tutte le fasi saranno state rispettate. Invece qualche settimana fa è uscito il sondaggio secondo cui il 40% degli italiani sono esitanti rispetto a queste proposte, percepiscono troppa fretta nello svilupparlo. È una percezione sensata o insensata nella tua prospettiva?

La fretta c’è, perché il disastro è sotto gli occhi di tutti. Da un lato tutti vogliono essere sicuri che, non appena il vaccino ci sarà, sia disponibile; ci sarà un problema di distribuzione e ora si cerca di accaparrarsi dosi e scorte per avere il vaccino appena pronto.

Il vaccino comunque non arriverà prima del prossimo anno; nel frattempo, tutti ci auguriamo che il virus sparisca da solo, che muti e diventi un normale coronavirus da raffreddore. Se però questo non dovesse accadere, dobbiamo continuare a puntare sul distanziamento e soprattutto sulla protezione delle categorie fragili, ora che sappiamo quali sono, in modo da non avere le criticità che abbiamo avuto in passato. è giusto quindi essere previdenti e muoversi di anticipo ma non è detto che il vaccino su cui sta scommettendo l’Italia sia il vaccino che arriverà: finora abbiamo visto solo comunicati stampa, non dati convincenti. Sulla sicurezza del vaccino, mi sento però di dire che quando il vaccino ci sarà, sarà sicuro.

Cioè le autorità rispetteranno tutti gli step necessari al suo sviluppo?

Esatto. Nessuno permetterà qualcosa di diverso. Possiamo assicurare che, nel caso si dovesse subodorare qualcosa del genere, tanti scienziati alzeranno la mano per esprimere la loro contrarietà. Sorveglieremo quello che sta accadendo. Non è interesse di nessuno creare un danno, e sarebbe un danno per tutti.

Hai detto che in questi mesi si sono viste contrapposizioni fra gli scienziati a livello di tifoseria. Guardandolo da dentro, ritieni che questo fenomeno abbia una spiegazione psicologica, oppure ha a che fare con dinamiche di potere, dato che essere presenti sui media o con i decisori politici può portare a finanziamenti o altro?

Ritorno al punto iniziale: il dibattito anche molto acceso è normale nella scienza. Avviene di regola nella comunità scientifica, non solo sotto ai riflettori, perché la scienza si basa sul dubbio: finché l’oggetto dell’indagine non è scoperto e identificato, ci si confronta con diverse interpretazioni della realtà e dei dati.

Detto ciò, credo che aver avuto così tanti uomini e così poche donne a parlare del virus non abbia aiutato. Ha fatto sì che i toni fossero spesso esagerati: molti dei miei colleghi uomini spesso hanno un atteggiamento dogmatico, sono sicuri di sé e portano avanti le loro opinioni come se fossero dei fatti. Ovviamente non tutti sono così, non voglio generalizzare: ci sono stati commentatori, divulgatori e scienziati bravissimi che si sono sempre attenuti a commentare i fatti e a parlare in base ai numeri, ma ce ne sono stati tanti altri che non l’hanno fatto. Credo che una maggiore presenza femminile nel dibattito scientifico e culturale del paese possa aiutare: tipicamente noi non siamo così sicure delle nostre opinioni, quindi prima di affermare con certezza una cosa, verifichiamo mille volte e ci pensiamo; piuttosto diciamo candidamente di non saperlo. Invece mi sembra che per molti scienziati maschi dire di non sapere sia difficile.

Non credo che c’entri tanto la questione del protagonismo e della ricerca di favori o finanziamenti. Potrà essere stato così per qualche singolo, ma ne dubito, vista anche la levatura delle persone che hanno parlato: sono tutte persone già affermate, ordinari o direttori, la cui carriera non si basa sulle apparizioni televisive. Credo che sia proprio una questione di forte attaccamento alle proprie opinioni e incapacità di mediazione, di abbracciare la scienza nella sua complessità.

A proposito di complessità, pensi che sia dipeso anche da una mancata accettazione o comunicazione dell’incertezza?

Ci sono stati due fenomeni: chi parlava in assenza di qualsiasi dato scientifico, senza aver approfondito abbastanza l’argomento; chi invece era ed è competente, ma ugualmente si è lasciato prendere da una necessità di spiegare quello che ancora non si poteva spiegare. Il momento più difficile della mia esperienza di divulgatrice in questi mesi è stato contestare il professor Remuzzi a Piazza Pulita, su La7: mi ha stupito molto quando ha detto che il virus è diventato più buono. Ne faccio il nome proprio per la stima incondizionata che ho nei suoi confronti. Sottolineo che la nostra conversazione non ha avuto toni aggressivi, ma di un autentico confronto. Anche se successivamente ha rilasciato dichiarazioni che sembravano piuttosto dogmatiche, quel giorno in trasmissione abbiamo entrambi ammesso che non avevamo spiegazioni certe.Tutti dovremmo imparare a dire "non lo so". E dovremmo ricordare che quando si va in televisione si rappresenta la comunità scientifica, di cui si diventa portavoce. Questo senza dubbio è mancato. Molti dei protagonisti hanno parlato per sé stessi e rappresentato le proprie idee, supportate o meno dai fatti: ma non sono stati capaci di dare una visione globale della comunità scientifica, così come del conflitto che la comunità stava vivendo.

Forse ci si è anche preoccupati troppo di rassicurare le persone.

In alcuni casi sì, ma soprattutto si è sbagliato nei toni. Se un clinico mi riporta un certo fenomeno e io sono in disaccordo con la spiegazione proposta, non gli dirò mai che sta dicendo baggianate. Dirò invece che prendo atto di quello che mi dice, ma che da quello che sappiamo non possiamo attribuire tale fenomeno a un virus mutato, perché la mutazione, se ci fosse, si vedrebbe nella sequenza; quindi chiediamoci da cosa possa dipendere, ragioniamo insieme e cominciamo a costruire un percorso per trovare una spiegazione logica.

C’è stato un problema per cui voi scienziati siete stati troppo in primo piano e la mediazione giornalistica è saltata?

Sì, assolutamente. In Italia ancora una volta è mancata la figura del giornalista scientifico. In una trasmissione a cui ho partecipato insieme a Vespignani, il conduttore ha fatto a me una domanda di epidemiologia e a lui una di immunologia. Avere la domanda giusta è importante; è importante riuscire a stimolare un dialogo corretto con la persona che hai di fronte, e anche far capire alle persone la differenza di competenze: epidemiologo, immunologo, virologo... Un giornalista scientifico sarebbe stato estremamente utile da questo punto di vista. Infatti, nelle interviste che sto portando avanti con il festival "Viaggio al centro della scienza" ho deciso di fare io la giornalista: non parlo, ma faccio le domande. Finalmente ai miei colleghi saranno fatte le domande giuste.

Mi chiedo se non ci sia un nuovo protagonismo degli scienziati sui social media. Quando usi moltissimo i social media è il singolo scienziato come persona a contatto diretto col pubblico, più che la comunità scientifica come dicevi prima.

Da un lato credo che questo sia bello: avvicina lo scienziato al grande pubblico, lo umanizza; fa vedere che è qualcuno a cui puoi scrivere, col quale ti puoi relazionare, col quale puoi parlare. Ho ricevuto tantissimi messaggi e persino un paio di regali dalle persone come ringraziamento per il ruolo, per loro importante, che ho avuto durante questo periodo. Ricevo quotidianamente richieste di consigli e di diagnosi e cerco di rispondere a tutti. È un ruolo positivo: non sei insomma uno scienziato che lascia cadere perle di saggezza dall’alto della torre d’avorio. È ovvio però che devi avere un senso di responsabilità e devi parlare a nome di una comunità, non dare le tue idee personali. Anch’io ho le mie idee, ma ne discuto con i miei collaboratori, non le vado a raccontare al pubblico.

Spero anzi che molti di noi si avvicinino alla divulgazione scientifica e comincino a parlare di scienza su Facebook, Twitter e sui vari canali; l’importante è che lo facciano attraverso il metodo giusto, cioè parlando sempre di fatti verificati, mai prima che siano stati pubblicati o validati dalla comunità scientifica, e cercando di ricordare che sono lì come rappresentanti di un’intera comunità e non come singole persone.