Dall’Homo sapiens all’Homo ludicus[1], produrre e consumare storie come “animali narranti” fa parte di un percorso preciso nella storia dell’evoluzione umana in quanto «la mente narrativa è un adattamento evolutivo cruciale, che permette di sperimentare la nostra vita come coerente, ordinata e significativa»[2].

Si narra per sperimentare surrogati della realtà, per trasferire informazioni, per addestrarci alla nostra stessa vita. E la fantascienza non è altro che questo: la prefigurazione di scenari futuri possibili, soprattutto catastrofici se guardiamo agli ultimi decenni, che ci prepara a vivere, esorcizzare e anticipare qualcosa di piacevole o spiacevole, che sia una scoperta scientifica che salverà milioni di vite, o la singolarità tecnologica di Kurzweil, che predice la sostituzione della civiltà umana da parte delle macchine senzienti.

Esercizi di futuro

Nel 1899, per festeggiare l’imminente arrivo del nuovo secolo, una ditta che produceva sigarette commissionò a Jean Marc Coté, un grafico pubblicitario francese, la produzione di una serie di illustrazioni stampate su figurine da mettere all’interno dei pacchetti. Cinquanta di queste carte raffiguravano una serie di previsioni sull’umanità nell’anno 2000, ma la compagnia fallì prima che fossero distribuite. Molti anni dopo, Isaac Asimov, biochimico e romanziere di fantascienza, inserì quelle raffigurazioni nel suo libro Nostalgia del futuro (1986), accompagnandole dal suo commento. Asimov fu impressionato dall’accuratezza delle previsioni, che in molti casi furono veritiere seppur rappresentate con gli occhi di quel presente, come l’invenzione dell’aereo e dell’elicottero personali, la nascita di sport subacquei, mezzi di trasporto elettrici, l’abitazione domotica, l’automazione in campo agricolo ed edile e molto altro. Si trattò quindi di un esercizio di futuro, che poi, più di cento anni più tardi, sarebbe stato denominato Design Fiction.

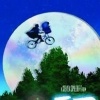

Il design fiction è infatti una sottocategoria essenziale tanto della fantascienza quanto dei futures studies per rendere tangibili e plausibili mondi, relazioni e conflitti immaginati. Figlio dello speculative design degli anni Novanta, teorizzato per la prima volta da Bruce Sterling nel suo libro Shaping Things, il design fiction è «l’uso deliberato di prototipi diegetici per sospendere l’incredulità circa il cambiamento»[3], ovvero l’utilizzo di oggetti che non esistono ancora nella nostra realtà, ma che potrebbero esistere in un prossimo futuro, collocati in universi narrativi che ci permettono di credere e vivere una determinata storia di fantascienza e renderla più concreta e realistica. Esempi famosissimi sono il comunicatore di Star Trek, che permetteva di comunicare a distanza con una rete wireless (l’antenato dei nostri telefoni cellulari, prototipati a partire dagli anni Settanta), o la piattaforma di telecomunicazione audio video a distanza (Skype nasce nel 2003) e le auto volanti, entrambe citate in Ritorno al Futuro parte II (1989). In quel momento, chiunque guardasse la serie tv o il film non avrebbe mai messo in discussione l’esistenza di quella tecnologia nella narrazione, ma l’abbracciava pienamente, sospendendo l’incredulità.

Il design fiction quindi, secondo gli studiosi, si inserisce «tra l’arroganza dei fatti scientifici e l’immaginario spensierato della fantascienza»[4], dove gli oggetti sono contemporaneamente veri e finti, e in potenza fattibili anche per la scienza a medio e lungo termine.

Dalla pellicola alla realtà

Molto spesso, il design fiction cinematografico è stato un catalizzatore per la creazione di prototipi scientifici altamente specializzati: non si possono non citare i propulsori ionici degli incrociatori imperiali della saga di Star Wars, che dagli anni Novanta sono utilizzati realmente nei veicoli spaziali, oppure i tablet e i computer portatili di Star Trek, oggi impiegati nel quotidiano da milioni di persone, e gli assistenti vocali pervasivi come HAL 9000 di 2001: Odissea nello Spazio (nonno di Siri e Alexa); ma è ancora il caso della carne sintetica, che richiama il replicatore di cibo prefigurato sempre in Star Trek, oppure le protesi bioniche, indossate da cyborg in tantissimi film e serie tv, e che oggi sono plausibili grazie al biohacking, dall’intelligenza artificiale simbiotica e dagli ultimi esperimenti di Elon Musk con Neuralink.

Ultima scoperta in ordine cronologico: la possibilità di congelare il cervello umano e di scongelarlo facendolo tornare funzionante. Non è la serie di animazione Futurama e neppure Il problema dei tre corpi, ma è una scoperta recente dell’Università di Shanghai[5], i cui processi sono ancora tutti da studiare. Infatti piccole porzioni di tessuto cerebrale umano congelate e poi scongelate sono tornate a funzionare normalmente senza subire danni: il merito è di una nuova tecnica di crioconservazione che sfrutta una particolare miscela di sostanze chimiche per preservare le cellule nervose senza alterarne la struttura e le funzioni. Un altro spunto fantascientifico che diventa realtà.

Dopotutto, Isaac Asimov era un biochimico, Robert A. Heinlein aveva studiato matematica e fisica, Arthur C. Clarke era un fisico e un inventore. Anche Robert Zemeckis e Bob Gale, sceneggiatori della fortunata trilogia cinematografica Ritorno al Futuro, hanno studiato a fondo le diverse innovazioni tecnologiche previste nel futuro a breve termine per l’episodio II, al fine di anticipare comportamenti, usi e costumi, bevande, oggetti e abitazioni del futuro.

Durante un’intervista nel documentario Ritorno al Futuro: 30 anni dopo, Bob Gale ricordava che quando fu scritta la sceneggiatura al mondo esistevano solo 1000 computer connessi e che non avrebbero mai immaginato, se non nella finzione, una così grande esplosione di dispositivi elettronici. Eppure, i due sceneggiatori immaginarono prontamente il futuro delle telecomunicazioni, pensando a una connessione integrata in una casa totalmente domotica e interconnessa in cui la partecipazione attiva tra oggetto e soggetto porta alla semplificazione e velocizzazione delle mansioni quotidiane, dalla cottura dei cibi, alla comunicazione diretta e istantanea, all’intrattenimento, proprio come avviene oggi attraverso le recenti tecnologie, dalla realtà aumentata, al frigo intelligente.

La stessa NASA incoraggia scrittori e sceneggiatori di fantascienza a creare scenari e storie plausibili a livello scientifico. Un esempio è il Launch Pad Astronomy Workshop, un programma creato da un gruppo di astronomi e scrittori di fantascienza, finanziato anche dalla NASA, che si tiene presso l’Università del Wyoming. Il suo scopo è fornire una formazione intensiva sulla scienza astronomica a scrittori di fantascienza professionisti, aiutandoli a incorporare accuratamente elementi scientifici nelle loro opere. Questa iniziativa è un esempio di come la collaborazione tra scienza e narrativa possa arricchire entrambi i campi, fornendo agli scrittori le conoscenze necessarie per creare storie più realistiche e scientificamente fondate, mentre la scienza beneficia di una maggiore diffusione e comprensione attraverso il potente mezzo della fiction.

Due approcci narrativi

La fantascienza può essere suddivisa in due filoni principali: hard science fiction e soft science fiction. Questi due approcci rappresentano modalità diverse di narrare storie, ciascuna con le proprie caratteristiche distintive e il proprio impatto sulla letteratura e sull’audiovisivo. Il primo termine fu coniato da P. Schuyler Miller per descrivere le opere di John W. Campbell sulla rivista Astounding Science Fiction: la fantascienza hard narra una storia in maniera procedurale, logica e attinente a criteri scientifici riconosciuti da una autorevole letteratura in merito. Esempi possono essere 2001: Odissea nello Spazio, in cui si esplorano le implicazioni future delle tecnologie spaziali e dell’intelligenza artificiale, mantenendo una solida base scientifica, o Interstellar, basato su concetti astrofisici reali e collaborazioni con scienziati per rappresentare accuratamente i buchi neri e la relatività, o ancora The Martian, tratto dall’omonimo romanzo di Andy Weir, che segue un astronauta bloccato su Marte rendendo credibili le sue tecniche di sopravvivenza.

La fantascienza soft invece enfatizza gli aspetti umani, sociali e psicologici delle storie piuttosto che la precisione scientifica e tecnologica. Questo tipo di narrativa si concentra quindi di più sulle implicazioni sociali e filosofiche delle innovazioni scientifiche, proprio come il design fiction e la fantascienza moderna, più leggera e adatta a ogni tipo di pubblico. Esempi possono essere i racconti sui robot di Isaac Asimov, che introducono le celebri Tre Leggi della Robotica (i cui princìpi continuano a influenzare la discussione sull’etica dell’IA), o i romanzi di Philip K. Dick, che indagano la natura della realtà e dell’identità, sollevando questioni profonde sull’esistenza umana e l’intelligenza artificiale. Nel mondo cinematografico possiamo inserire come esempio di fantascienza soft il film Her di Spike Jonze, che esplora la relazione tra un uomo e un’intelligenza artificiale, focalizzandosi sulle implicazioni emotive e psicologiche di tale interazione.

Prepararsi al collasso: dal pessimismo all’opportunità

Se senza conflitto non c’è storia, senza catastrofi non esisterebbe la fantascienza moderna. Ma nell’era dell’opulenza tecnologica, del positivismo più spinto, delle scoperte scientifiche che permettono di salvare miliardi di vite all’anno, perché gli scrittori e i produttori di contenuti mediali sono sempre più pessimisti e catastrofici riguardo al domani (e sempre meno focalizzati sulla fantascienza hard)? È un bel paradosso, considerando che dal post-pandemia, il concetto di futuro viene evocato in ogni ambito, dalla pubblicità ai convegni aziendali, dipinto come un orizzonte desiderabile, quasi magico e affascinante. Tuttavia, sembra che abbiamo perso la capacità di immaginare futuri davvero diversi dal presente. La visione ricca e anticipatrice del futuro che caratterizzava la fantascienza degli anni Sessanta e Settanta ora sembra svanita e l’arte di immaginare nuovi mondi sembra essersi affievolita. Oggi non fruiamo più sui nostri schermi di mondi lontani e avventure fantastiche, ma vediamo solo il nostro futuro prossimo, con una lente di soli cinquant’anni in avanti. E sempre in maniera distopica e distruttiva, visione figlia dell’Antropocene.

Ho ribattezzato questa nuova tendenza della fantascienza Looming Fiction, ovvero una fantascienza incombente. In molti prodotti audiovisivi attuali, l’intelligenza artificiale è nostra nemica, oppure mette in crisi la nostra esistenza sia fisica sia filosofica attraverso quesiti morali ed etici, come nella serie tv Black Mirror, o ancora mostra ciò che il pianeta Terra potrebbe diventare a causa della crisi climatica, come in Extrapolations 2070. Il nuovo ruolo della fantascienza sembra quindi quello di mettere in guardia da possibili catastrofi ambientali e tecnologiche, ponendo l’accento sugli scenari di collasso: per prepararci a viverli, ma sempre più in maniera passiva e pessimista.

Jim Dator, futurista, accademico e inventore del metodo dei Quattro Archetipi nell’ambito dello scenario planning (una delle tecniche principe dei Futures Studies), suddivide i possibili scenari in quattro possibilità: crescita, trasformazione, disciplina e collasso. Quest’ultimo scenario è molto interessante, anche se poco utilizzato, perché permette, in una visione del tutto catartica, di simulare il collasso di uno scenario in un ambiente sicuro. L’uso improprio di questa applicazione è rimanere ancorati in quella simulazione, senza invece ribaltarla come una pellicola fotografica: reindirizzando in positivo le azioni che possono portare al collasso una società, una comunità o una porzione di mondo ci permette di creare una serie programmata di azioni tattiche e strategiche per evitare quei finali indesiderati, e quindi di progettare attivamente e consapevolmente soluzioni che possano fin dal presente evitare futuri indesiderati. Proprio come la fantascienza di oggi dovrebbe essere fruita: non come un monito inevitabile e incombente, ma come un’opportunità verso un cambiamento desiderato.

La fantascienza ha quindi un ruolo essenziale per l’immaginazione del futuro. Non solo intrattiene, ma educa, ispira, avverte e critica. In un mondo in rapido cambiamento, la fantascienza ci aiuta a navigare le incertezze e la sua capacità di connettersi con il pubblico, su questioni complesse e speculative, la rende uno strumento insostituibile per la riflessione e l’innovazione. Stephen Hawking ha detto che la fantascienza di oggi spesso non è altro che la scienza di domani. Più in generale, i futuri prefigurati dalla fantascienza di oggi possono diventare i mondi in cui abiteremo domani.