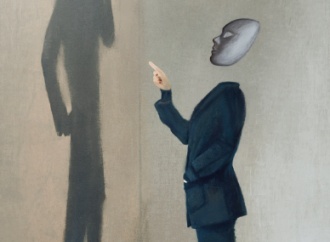

Secondo Goffman, la vita sociale è davvero paragonabile a una recita in cui, come attori, cerchiamo di fare buona impressione sugli altri, cercando di manipolare, volontariamente o meno, il modo in cui gli altri ci percepiscono[1]. Nel 1952, Goffman si è impegnato nello studio delle vittime di frodi e raggiri, e ha scoperto che, prima o poi, i truffati si rendono conto di essere stati ingannati, ma quasi mai denunciano l’accaduto[2]. Perché?

Il motivo risiede principalmente nel timore di apparire estremamente ingenui: anche riconoscere di essere stati presi in giro è una forma di morte sociale che si aggiunge al danno subito, e le vittime cercano di evitarlo come la peste. Ecco che, allora, preferiscono negare di essere stati ingannati e si ripetono di avere sempre saputo che si trattava di una truffa, ma di avere magari voluto vedere fin dove il truffatore si sarebbe spinto. In questo modo, si protegge la propria immagine e si evita la morte sociale, anche se ciò significa lasciare libero un truffatore.

«Privilegiando l’immagine di sé rispetto al bene comune, le vittime fanno una scelta vile ed egoista», dice la sociologa Brooke Harrington: «Goffman non si esime dal definirla un fallimento morale». Oggi questo “fallimento morale” assume la forma dei negazionisti della pandemia infettati da Covid e di quei no-vax che, pur ritrovandosi in ospedale, continuano a farneticare dal letto e si strappano la maschera dell’ossigeno. «Costoro hanno scelto di salvare la faccia invece di salvare le vite degli altri», continua Harrington. «Potrebbero farlo dicendo la verità e smascherando la bugia, dicendo: 'Il Covid è reale, vaccinatevi’. Alcuni lo fanno. Ma molti non lo faranno. È difficile non concludere che alcuni stiano facendo una scelta consapevole per proteggersi socialmente ed emotivamente a spese di tutti gli altri»[3].

Quando certi politici, certi programmi televisivi e influencer hanno iniziato ad affermare che indossare la mascherina durante la pandemia non era una buona pratica di prevenzione, ma anzi un tentativo di limitare le libertà dei cittadini, la questione ha smesso di essere scientifica per trasformarsi immediatamente in una faccenda tribale. L’ennesimo pretesto per dividersi tra “noi” e “loro”. Certo, il caos informativo, e il fatto che all’inizio si sapesse poco del virus, mentre le conoscenze miglioravano poco alla volta, a mano a mano che l’indagine scientifica proseguiva, non ha facilitato una comunicazione semplice e diretta. La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato indicazioni diverse sull’uso delle mascherine, inizialmente raccomandate solo a persone fragili e a personale sanitario. Ma ci si potrebbe comunque domandare come mai, quando con il tempo è diventato evidente che le mascherine servono davvero a contenere il contagio, in tanti continuassero a rifiutarsi di utilizzarle[4]. È possibile che queste persone siano solo mal informate e, di conseguenza, dovrebbe essere sufficiente il fatto di presentare loro tutti i dati scientifici per aiutarle a vedere come stanno veramente le cose e a cambiare idea. Ma pensarlo è un’ingenuità, perché vorrebbe dire credere che le persone basino le proprie scelte e le proprie convinzioni esclusivamente sui fatti, e abbiamo appena visto che non è così.

Se accettare un fatto, anche scientificamente dimostrato, che, però, va contro ciò che crede il gruppo cui apparteniamo, significa rischiare di perdere amicizie, incarichi, partner commerciali, sponsor, allora ci penseremo due volte prima di farlo. Anzi, spesso non ci penseremo proprio per niente: prenderemo nota di ciò che dice sul tema il gruppo di riferimento a cui apparteniamo e lo sosterremo con convinzione. Persino se significa esporsi a un rischio potenzialmente mortale.