Alla fiera del criptide

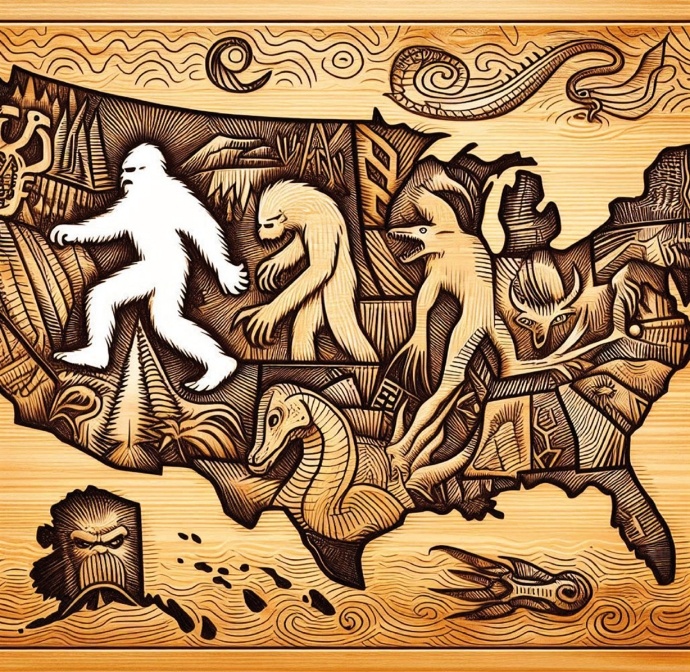

La prima ragione, forse la più ovvia, ha a che fare con la geografia. Con il loro sterminato territorio e la loro natura incontaminata, gli Stati Uniti hanno molte zone in cui l’idea di un animale “non convenzionale” può apparire plausibile. Ci sono foreste dove un grizzly americano può essere scambiato per un Bigfoot, grandi laghi dove un’increspatura dell’acqua evoca subito un mostro marino, boschi in cui un barbagianni o un grande gufo grigio possono dar l’impressione, a un turista di città, di trovarsi di fronte a una creatura aliena.

Ma a fronte dei fraintendimenti a cui può andare incontro un gitante casuale, c’è anche la capacità (e la volontà) di valorizzare il singolo avvistamento. Un esempio da manuale è quello del mostro di Flatwoods. Il 12 settembre 1952 una donna e sei ragazzi tra i dieci e i diciassette anni videro nei boschi di Braxton (Virginia Occidentale) una creatura alta oltre due metri, con un corpo nero, la testa a punta e due occhi grandi e luminosi. Erano alla ricerca dei resti di un UFO, probabilmente una meteora vista cadere sulla collina alcune ore prima. Scettici come Joe Nickell sono convinti che il “mostro”, visto per pochi istanti prima di darsi alla fuga, non fosse altro che un grosso barbagianni o un gufo grigio. Quel che conta però è che, a oltre settant’anni da quel fatto isolato, Flatwoods è diventata “la cittadina del mostro”. Lo mette in chiaro il cartello in legno che accoglie i visitatori, che possono vivere l’esperienza di sedersi davanti al municipio su una delle cinque alte sedie con le fattezze della creatura, o di ordinare un panino a tema nei ristoranti. Lì vicino c’è il Flatwoods Monster Museum, che vende adorabili lanternine a forma di “mostro”. E ogni anno si celebra un festival durante il quale è possibile essere accompagnati sui luoghi dell’avvistamento.

Il mostro di Flatwoods è stato avvistato un’unica volta, nel 1952. Ma quel singolo episodio ha cambiato la storia e la fisionomia di quei posti.

Gli affari sono affari

Chiunque abbia viaggiato per gli Stati Uniti, sa che sono pieni di minuscoli musei, piccole “trappole per visitatori” che espongono gli oggetti più svariati, magari di dubbio gusto. Il turismo interno è un affare importante. E i criptidi ne sono parte.

Può sembrare strano che i mostri facciano parte del discorso pubblico, ma lo diventa meno quando si capisce l’enorme interesse retrostante. Nel 2021 Justin Humphrey, deputato repubblicano dell'Oklahoma, avanzò una proposta di legge federale per consentire la caccia al Bigfoot. Non se ne fece nulla: il Department of Wildlife Conservation spiegò in tv che l'agenzia governativa si basava sulle evidenze scientifiche e dell’esistenza del Bigfoot non ce n’erano. Ma ciò che interessava il deputato non era la fauna selvatica, quanto il suo ritorno economico. L’area da cui proviene Justin Humphrey include le montagne Ouachita, dove ogni anno si tiene un festival a tema Bigfoot. L'istituzione di una stagione di caccia all’uomo-scimmia avrebbe portato turismo, magari da incentivare con altre iniziative (come una taglia di 25.000 dollari sulla sua cattura). Un buon affare – che Bigfoot sia una leggenda o meno. Come spiegava nel 2023 J.W. Ocker, autore di The United States of Cryptids: A Tour of American Myths and Monsters, molti criptidi provengono da zone rurali, fuori dalle rotte conosciute. Non c'è quasi nessun motivo per cui andare a Fouke, Arkansas, non passerai mai di lì per caso: se ci vai, è per il mostro di Fouke, un bipede scimmiesco avvistato nei primi anni Settanta, quando si rinvennero tracce e segni di artigli. Intorno a lui è stato costruito il Fouke Monster Festival, un evento annuale con dibattiti e conferenze a tema, e in cui vengono proiettati i film ispirati alla creatura. Nel 2019, l’evento ha raccolto circa 3000 dollari a beneficio del locale distretto scolastico. Niente male, per un paese di appena 800 abitanti.

Criptidi identitari

I mostri, insomma, “funzionano”. E funzionano ancora di più quando sono “unici”, cioè legati a un singolo luogo o paese. Alcuni criptidi sono popolari un po’ in tutto il Nord America: è il caso di Bigfoot, ma anche del Diavolo del Jersey, un essere alato con grandi occhi rossi nato, secondo la leggenda, da una strega che lo avrebbe maledetto per essere stato il suo tredicesimo figlio, che abiterebbe gli acquitrini del New Jersey. Ma è anche il caso dei fearsome critters, animali immaginari come il Gumberoo (un orso dalla pelle gommosa su cui i proiettili rimbalzano) o il Cactus Cat (un felino selvatico che si ubriaca di cactus fermentati), creature del folklore di cui raccontavano i boscaioli della Pennsylvania, magari per vivacizzare le serate intorno al fuoco o per prendere in giro “quelli nuovi”, appena arrivati dalla città.

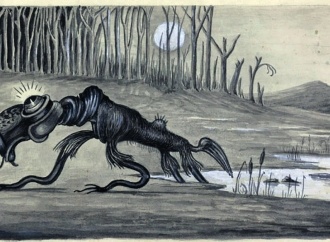

I criptidi più popolari tuttavia sono quelli legati indissolubilmente a una città. Non si può passare da Point Pleasant, nel West Virginia, senza imbattersi in qualche raffigurazione di Mothman, l’uomo falena avvistato in quelle zone tra il 1966 e il 1967. La storia è nota anche grazie a un fortunato film con Richard Gere (The Mothman Prophecies – Voci dall’ombra, 2002). Il 15 dicembre 1967, a Point Pleasant crollò il ponte sul fiume Ohio, una tragedia che fece 46 vittime. In seguito all'incidente, un appassionato di misteri di New York e ufologo fra i più bizzarri, John Keel, andò nella cittadina per investigare, attirato dalle voci che circolavano tra la gente del posto. Nei mesi prima del crollo, uno strano essere volante con grandi ali e occhi rossi era stato visto da quelle parti. Non era l'unica diceria: si diceva, per esempio, che il crollo fosse colpa di una maledizione lanciata da un nativo americano ucciso a tradimento dagli inglesi. Dopo la pubblicazione del volume Strange creatures from time and space (1970) da parte di Keel, però, ogni altra voce passò in secondo piano, e Point Pleasant legò indissolubilmente la sua fama all'Uomo Falena. Oggi lì si può ammirarne una statua, visitare il Mothman Museum, giocare a un’Escape Room a tema, unirsi ai tour turistici o acquistare morbidi peluche falenosi.

Le città americane spesso si assomigliano, ma i criptidi le rendono uniche. Soprattutto quando sono strani, bizzarri, sorprendenti, come la Bestia di Busco – una tartaruga gigante che infesterebbe il Fulk Lake, a Churubusco (Indiana) – o il Nightcrawler di Fresno (California), una creatura descritta in sostanza come un paio di pantaloni giganti che camminano. Nessun altro stato può vantare qualcosa di simile.

L’amichevole mostro di quartiere

Il 19 agosto 1971 il guardiano delle terme di Bobbio, nel Piacentino, scorse un umanoide antropomorfo che gli volava incontro con sguardo “freddo e serio”. È uno dei pochi avvistamenti italiani di qualcosa di comparabile all’Uomo falena, un avvenimento che ormai vive solo nelle raccolte di fatti anomali e negli annali della casistica UFO. Se Bobbio fosse negli Stati Uniti, oggi forse avremmo un museo dedicato, un ricco merchandising e qualsiasi passante saprebbe descrivervi per filo e per segno i dettagli di quel lontano episodio. Se questo non accade è anche perché, in un certo senso, Bobbio non ne ha bisogno: chi va lì ci va per vedere l’abbazia di san Colombano e il castello Malaspina, o al limite per provare il brivido del mistero facendosi raccontare la leggenda del ponte del diavolo.

Molte fra le “città dei criptidi” americane sono in realtà piccoli abitati, sorti in tempi relativamente recenti, senza grandi storie alle spalle né resti archeologici di un certo rilievo. Gli avvistamenti di mostri sono, in qualche modo, la sola cosa intorno a cui costruire un senso di identità, spesso incoraggiato dalle autorità del luogo.

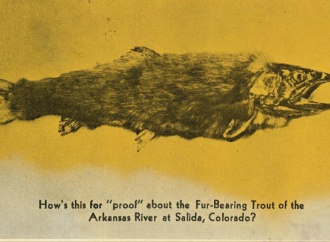

È quello che è accaduto, per esempio, a Perry (New York), sulle sponde del Silver Lake, 3500 anime e una storia non più antica del 1809. Ma anche patria di un serpentone lacustre intorno a cui è stata costruita l’identità del paese. Nella tradizione dei nativi Seneca, prima dell'arrivo degli europei il lago ospitava una creatura simile a una lumaca, morta quando un temporale la trascinò a riva. Poi, nel 1855, il quotidiano locale Wyoming Times raccontò che quattro uomini e due ragazzi avevano visto una creatura serpentiforme emergere dalle acque durante una battuta di pesca. La leggenda racconta che, appena due anni dopo, un incendio distrusse il Walker Hotel portando alla luce la montatura: tra le macerie fu trovato un marchingegno di fili e soffietti, costruito per alimentare il turismo. Oggi, questa è la storia che viene raccontata ai bambini e ai turisti che visitano Silver Lake. Lì intorno, tutto parla del serpente: compare nello stemma della città e nel parco giochi cittadino, sotto forma di una scultura in legno verde brillante. Decine di loghi di attività locali lo richiamano; al Silver Lake Brewing Project, il bestione fa bella mostra di sé su bicchieri, cappelli e camicie, per non parlare del “Silver Serpent Triathlon” e del “Silver Lake Sea Serpent Arts and Crafts Show”, due manifestazioni a tema, mentre nel 2020 è andata in scena anche una sfilata per bambini, comprensiva di serpente di cartapesta. Non importa se, come ha ricostruito lo scettico Joe Nickell, la storia dell’incendio è una leggenda nella leggenda: il serpentone di Silver Lake è l’amichevole concittadino di cui nessun abitante di Perry può più fare a meno.

Gli americani hanno una parola per definire quello che fa parte della propria identità condivisa, heritage – qualcosa di più della nostra “eredità”. Heritage è il retaggio culturale, il patrimonio immateriale che lega a un territorio; sono le storie con cui si cresce e che fanno parte della storia di ciascuno. Il serpentone lacustre è un tassello fondamentale della tradizione di Perry, così come lo sono i racconti su di lui. Chi nasce a Perry cresce leggendo i fumetti sul mostro, partecipando alle manifestazioni a tema e vedendo in ogni vetrina il serpente di Silver Lake. E anche recandosi sui luoghi della leggenda: in altre parole, facendo legend tripping.

Andiamo a vedere l’Uomo-capra

Il successo dei criptidi americani è legato in parte anche a questo fenomeno. Con l'espressione legend tripping, folkloristi come Bill Ellis indicano la tradizione di andare di persona sui luoghi legati a storie misteriose, magari di notte e in compagnia degli amici. Tipiche mete da legend tripping sono le case infestate, i posti in cui si sono consumati delitti efferati, o i cimiteri teatro di storie dell’orrore. E, non ultimi, i luoghi dell’avvistamento di criptidi. I folkloristi USA ne hanno evidenziato il carattere di rito di passaggio (spesso sono giovani e adolescenti a metterlo in atto), ma anche i rischi che comporta. Spesso si lega infatti a violazioni della proprietà privata, atti di vandalismo e rituali non sempre apprezzati dagli abitanti del posto.

Complici l'incoscienza giovanile e l’alcol, può avere esiti tragici. Esemplare, in questo senso, è il caso del Pope Lick Monster, un mostro mezzo uomo e mezzo capra che infesterebbe il ponte ferroviario di Pope Lick, nel Kentucky. Lì, nel 2016, ha perso la vita una ragazza di 26 anni, giunta sul posto per fare legend tripping. Molti visitatori che arrivano in zona sulle tracce del mostro credono che il ponte sia ormai dismesso, e lo attraversano senza preoccuparsi. Purtroppo non lo è, e negli anni diverse persone sono state investite da treni assai più reali del fantomatico Uomo-capra.

Eppure, anche storie come quella del mostro di Pope Lick contribuiscono a creare un’identità. I giovani della zona provengono da storie diverse, magari appartengono a etnie differenti e le loro famiglie frequentano chiese diverse. Ma fin da adolescenti si sono raccontati le stesse storie davanti al fuoco dei campeggi, e hanno fatto legend tripping negli stessi posti. L’Uomo-capra è parte della loro storia.

Dai marziani ai goblin, tutto fa brodo

In questo senso, le città dei criptidi sono state in grado di capitalizzare anche sui più esigui scampoli di storia locale. A volte si tratta di avvistamenti casuali, molti dei quali, secondo lo scrittore J.W. Ocker, risalgono agli anni Cinquanta-Settanta. Sono episodi “vicini” dal punto di vista temporale, su cui gli storici della zona possono scavare, cercando articoli negli archivi e intervistando i testimoni ancora in vita. Episodi su cui si può fare storia locale, e quella storia può diventare un museo, un tour, un festival – magari anche un film o un documentario, se il criptide è fortunato. In certi casi, si tratta di avvistamenti tipici del folklore UFO, rivisti con la lente della criptozoologia.

Un esempio classico è quello dei marziani di Kelly-Hopkinsville (Kentucky), un “incontro ravvicinato” che avvenne il 21 agosto 1955. Cinque adulti e sette bambini dichiararono alla polizia che piccole creature scese da un’astronave avevano attaccato la loro fattoria e che gli adulti avevano sparato agli esseri che spuntavano dalla porta o li spiavano dalle finestre. Gli omini avevano grandi orecchie appuntite, occhi luminosi, mani ad artiglio e gambe sottili. Gli scettici ritengono che i testimoni potrebbero aver visto dei gufi reali della Virginia, ma l’episodio è tuttora discusso. Oggi, gli omini sono diventati i “goblin di Hopkinsville”, anche se i testimoni non li chiamarono mai così, e la coloritura “marziana” è in larga parte scomparsa.

A volte, però, la fama dei mostri poggia su basi più precarie. Ci sono criptidi che derivano da leggende, oppure dalla tradizione dei fearsome critters. Altri hanno incorporato miti e tradizioni native, come il demoniaco Wendigo, il gigantesco uccello Thunderbird e gli Skinwalkers – sorta di demoni mutaforma delle leggende Navajo. In certi casi attingono alle leggende dei latinos, come il Chupacabra (dapprima descritto in Porto Rico, ma poi “adottato” da diverse città in Texas) e la Llorona (una specie di fantasma piangente tipico della mitologia messicana).

Ma ci sono anche scherzi e bufale. A Rhinelander (Wisconsin), tutti conoscono l’hodag, una bestia carnivora con corna da toro e spine sulla schiena. Il mostro nacque da un burlone del posto, Eugene Shepard, che scriveva sul giornale locale e che organizzò la prima caccia al mostro. Nonostante la sua origine spuria, l’hodag si è guadagnato un posto nella comunità locale: è la mascotte della scuola e una sua scultura in fibra di vetro orna la piazza di fronte alla Camera di Commercio.

Criptidi verso la modernità

Dietro la passione dell’America per i suoi criptidi c’è, quindi, la tendenza a farne parte della propria storia. Non è un caso se Champ, il mostro simil-Nessie che vivrebbe nel lago Champlain, al confine USA-Canada, viene fatto risalire ai tempi di Samuel de Champlain, il fondatore del Québec, che lo avrebbe avvistato agli inizi del Seicento.

Ma dietro all’immensa popolarità di questi mostri c’è anche la capacità degli americani di includerli in sottoculture molto diverse tra loro. Sharon Hill è una scettica americana fondatrice della newsletter Pop Goes the Cryptid, che esplora le ricadute pop della criptozoologia e dei “mostri”. Per lei, una novità del nostro secolo è l’uso dei criptidi da parte di utenti che condividono meme, storie e immagini a tema attraverso i social. È un’estetica recente, quella “Cryptidcore”, che vive su Internet, frutto in parte della popolarità di show come In Search of Monsters, che si concentra sugli aspetti paranormali, misteriosi e più bizzarri di queste creature.

Ma i criptidi possono far parte anche della sfera della spiritualità statunitense. Alcuni membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (mormoni) ritengono che il Bigfoot sia in realtà Caino, condannato a vagare sulla terra ancora oggi. David W. Patten, uno dei primi leader di quella chiesa, descrisse un incontro che ebbe con lui nel 1835, in forma di uomo peloso e dalla pelle scura. I criptidi compaiono anche in alcune correnti spirituali che si ispirano alle tradizioni dei nativi americani e alla New Age.

Da alcuni anni, infine, questi animali mostruosi sembrano affascinare anche la comunità queer. I criptidi hanno spesso tratti bizzarri e ibridi: per il mondo LGBTQ+ sono il simbolo di chi non si adatta ai codici della società ed è quindi visto come un mostro. Queste riletture contribuiscono a fare degli “animali nascosti” un fenomeno di costume tipicamente americano, folklore vivente in continua trasformazione. Lo spiega bene J.W. Ocker: «È questa la cosa fantastica dei criptidi. Credete a quello che volete: che siano bufale, truffe, creature realmente esistenti, qualsiasi cosa. Ma quello che ci gira intorno è reale».