In questa rubrica abbiamo già affrontato in alcune occasioni il tema dei rapporti tra scienza, storia e cinema (si veda per esempio “| Steven Spielberg e Carl Barks: due modi diversi di mescolare scienza e fiction ”, in Query, n. 27 ). Su questo rapporto, Andrea Sani ha giustamente affermato che se i registi non hanno «l’obiettivo di produrre una dotta dissertazione su un’epoca passata», ma si propongono di evocare «l’epopea leggendaria di un grande personaggio, di un eroe o di un condottiero fuori del comune», non vanno giudicati «con eccessiva severità per qualche confusione cronologica». Tale criterio interpretativo penso si possa applicare anche al recente Oppenheimer (2023) di Christopher Nolan. Dopo l’uscita del film, numerosi sono stati gli interventi per segnalare gli errori storici, più o meno gravi, presenti nella narrazione. Tuttavia, è stato lo stesso Nolan a mettere subito in chiaro le cose. Per esempio, riferendosi alla scena in cui Oppenheimer va a trovare Albert Einstein durante le fasi di realizzazione della bomba atomica, ha dichiarato: «Una delle poche cose che ho cambiato è che Oppenheimer non è andato a consultare Einstein, ma Arthur Compton che ha diretto un avamposto del Progetto Manhattan all’Università di Chicago». Questo perché, secondo il regista, la figura di Einstein avrebbe fatto più presa sul pubblico rispetto a quella meno nota di Compton. Più in generale, Nolan ha affermato: «Per quanto riguarda l’aderenza alla documentazione storica, penso che il film sia molto più accurato di quanto la gente possa immaginare. Molte delle cose che potenzialmente sembrano espedienti si rivelano vere». Ma, in ogni caso, «il film è la mia interpretazione della sua vita. Volevo che fosse un’interpretazione forte, un’interpretazione molto personale. Non volevo fare un documentario».

Per Nolan, dunque, devono essere gli spettatori ad avere un corretto approccio alla visione del film. È necessario essere sempre consapevoli, infatti, che un film biografico o storico difficilmente può fornire una fedele descrizione degli eventi o dei personaggi, ma deve fungere da stimolo per lo studio e l’approfondimento di quegli eventi e di quei personaggi, attraverso la lettura di molti testi, possibilmente quelli scritti da specialisti della materia e, in particolare, da storici di professione. A partire dalla biografia a cui Nolan ha dichiarato di essersi ispirato, cioè American Prometheus, di Kay Bird e Martin J. Sherwin, vincitori del Premio Pulitzer nel 2006, dalla cui lettura si capirà come molte cose nel film di Nolan siano state cambiate o rivisitate, rispetto alla succitata biografia.

Tanto per fare un altro esempio, non corrisponde alla realtà quanto mostrato in relazione alla pubblicazione dell’articolo “On Continued Gravitational Contraction” (“Sulla contrazione gravitazionale continua”). Come ha scritto Piergiorgio Pescali, il film «mostra un Robert Oppenheimer festoso e acclamato dai suoi studenti. L’articolo venne pubblicato sul Physical Review il 1° settembre 1939, giorno dell’invasione nazista della Polonia, ma, a differenza di quanto mostrato nei fotogrammi di Nolan, passò quasi inosservato e di certo Oppenheimer non festeggiò la sua pubblicazione e neppure venne festeggiato dai suoi studenti. Inoltre, il nome buco nero (Black Hole – è citato anche nella versione originale) venne coniato solo nel 1967 da John Archibald Wheeler, sei mesi dopo la morte di Oppenheimer». Infatti, se leggiamo la biografia di Bird e Sherwin c’è correttamente scritto che l’articolo all’epoca suscitò poco interesse. Quella di Oppenheimer «era una nozione intrigante, ma stravagante, e l’articolo fu ignorato assieme ai suoi calcoli, a lungo considerati una pura curiosità matematica».

Il noto storico Jacques Le Goff era molto scettico sul rapporto tra cinema e storia. Parlando della sua esperienza come consulente per Il nome della rosa, il film tratto dal romanzo di Umberto Eco e diretto da Jean-Jacques Annaud, Le Goff ha affermato: «La collaborazione sarà sempre più difficile, perché la gente del cinema elude i nostri consigli. Anzi, disprezza gli storici. Li considera come tanti eruditi. I cineasti, invece, si credono dei creatori». Il punto è capire se sia giusto stabilire dei limiti a tale capacità di creazione. Probabilmente no. È del tutto ovvio, infatti, che la visione di un film non possa essere considerata equivalente alla lettura di un libro di storia, frutto di approfondite ricerche (intendiamo la ricerca storica fatta in maniera professionale, secondo le regole di Arnaldo Momigliano). Tuttavia, come ci ricorda sempre Andrea Sani, «è anche vero che, grazie al cinema, il passato può sembrare meno estraneo e arricchirsi di emozioni e di suggestioni, pratiche educative assolutamente da non sottovalutare. Naturalmente, perché un film storico possa svolgere una funzione di stimolo e sia in grado di far nascere l’interesse per la conoscenza del passato non dev’essere noioso».

Qui si entra però nel campo dei gusti personali e dunque non necessariamente un film (addirittura un film di Nolan) può piacere a tutti. Altro discorso è quello relativo a quel cinema di finzione che, dovendo rispondere a esigenze commerciali, o per venire incontro ai gusti del pubblico, banalizza i contenuti scientifici e storici rappresentati, arrivando a dare una caratterizzazione degli scienziati non esistente nella realtà, a partire dalle raffigurazioni dello scienziato pazzo che vuol dominare il mondo. Se avremo modo, ne riparleremo in qualche altra occasione.

Bibliografia

- Bertelli, S., 1995. Corsari del tempo. Quando il cinema inventa la storia. Ponte Alle Grazie

- Bird K., Sherwin M. J., 2023. Oppenheimer. Trionfo e caduta dell’inventore della bomba atomica. Garzanti

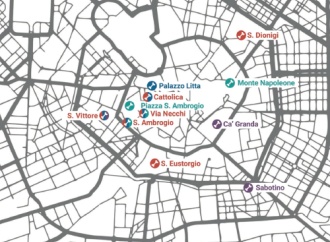

- Ciardi M., Sani A., 2023. Incontri ravvicinati tra scienza e cinema. Milano: Hoepli

- Overbye, D., 2023. “Christopher Nolan and the Contradictions of J. Robert Oppenheimer”, in The New York Times, 20 luglio.

- Pescali P., 2023. “Oppenheimer. Una recensione scientifica del film”, in Prisma. Matematica, giochi idee sul mondo

- Sani A.,2002. Il cinema tra storia e filosofia. Le Lettere

- Sani A., 2012. Il cinema storico, in La ricerca''